はじめに

「仕入れ業務、毎回ミスが出てしまって…」「在庫の過不足がいつもギリギリでヒヤヒヤする」。そんな声、あなたの職場でも聞こえてきませんか?

仕入れ管理は、企業の安定的な業務運営を支える大切な業務ですが、実は多くの現場で“アナログなやり方”が残っています。Excelに手入力、紙の発注書、電話やFAXでのやり取り…。一見慣れた業務のように見えて、実はミスの温床になっていたり、余計な時間を奪っていたりします。

こうした問題を解決するカギとなるのが「仕入れ管理の自動化」です。最近では、仕入れの情報をシステムで一元管理し、在庫や発注データをリアルタイムで更新することで、ヒューマンエラーを減らし、業務全体の効率を上げる企業が増えてきています。

この記事では、仕入れ管理の自動化をテーマに、課題の整理から具体的な解決方法、導入メリット、実際の企業事例までを丁寧に解説していきます。仕入れ管理に課題を感じている方にとって、今すぐにでも役立つ内容をまとめました。

これを機に、自社の仕入れ業務を少し見直してみませんか?「やり方を変える」ことが、大きな効率化につながる第一歩になります。

仕入れ管理でよくある課題とは?

日々の業務の中で、仕入れ管理に「なんとなく面倒くささ」や「やりづらさ」を感じている方は少なくないと思います。現場のリアルな声としてよく耳にするのが、「発注ミスが起こりがち」「在庫状況が把握しきれない」「取引先とのやり取りに時間がかかる」といった悩みです。

アナログ管理に潜む非効率の正体

多くの企業では、今なおExcelや紙ベースの管理を続けています。確かに、これまで長く使ってきた方法なので安心感はあるかもしれません。でも、実際には「同じ情報を何度も転記する」「確認に時間がかかる」「履歴が残らない」など、非効率なポイントが多く隠れています。

また、紙の書類は紛失や記載ミスのリスクがつきもの。誰かの記入ミスで、必要な商品が届かない…なんてことも現実に起こり得ます。

ヒューマンエラーと情報の属人化

人の手で行う以上、ミスが起こるのは避けられません。たとえば、商品コードの打ち間違い、発注数量の勘違い、納期の記入漏れなどは、日常的に発生しがちです。しかも、それらが発覚するのは、納品後や請求書が届いたタイミングだったりして、対応に追われることになります。

さらに、担当者しか把握していない「暗黙のルール」や「口約束」も問題です。担当者が不在のときや引き継ぎ時に、何がどこまで進んでいるのかがわからなくなってしまい、業務がストップしてしまうこともあります。

二重発注・発注漏れによる損失リスク

アナログな管理方法では、複数の担当者が同じ取引先に別々で発注をかけてしまう「二重発注」や、逆に発注自体を忘れてしまう「発注漏れ」などが発生しやすくなります。

二重発注の場合、不要な在庫を抱えることになり、保管スペースやコストの無駄が発生します。一方、発注漏れが起きれば、納品の遅れにつながり、現場業務がストップしてしまう可能性もあります。これらはすべて、会社にとっては見えづらいけれど確実に痛手となるロスです。

こうした課題は、「仕方ない」「どこも同じ」と見過ごされがちですが、実はどれも改善可能なポイントです。

仕入れ管理が抱える課題の根本原因

仕入れ管理に関する課題は、日々のちょっとした不便やトラブルとして現れます。でも、それらの表面的な問題の奥には、もっと根本的な原因が隠れていることが多いんです。ここでは、その「なぜこうなるのか?」を掘り下げてみましょう。

原因①:紙やExcelベースの管理に依存している

一番多いのが、昔ながらの紙やExcelで仕入れ業務を管理しているケースです。もちろん、簡単に使えるし導入コストもほぼゼロ。慣れている社員も多いので「とりあえず現状維持で…」となりがちです。

ですが、Excelや紙ではリアルタイムでの情報共有ができません。誰がいつ更新したのか履歴も残らず、更新ミスや上書きミスも起こりやすい。複数の担当者で同じファイルを管理していると、どれが最新版か分からなくなることもありますよね。これが、発注ミスや二重処理につながってしまうのです。

原因②:部署をまたいだ情報連携が難しい

仕入れ業務は、購買部門だけで完結しません。営業部門や現場、経理など、他部門とのやり取りが欠かせません。しかし、部門ごとに使っているツールや管理方法がバラバラだと、情報のやり取りに時間がかかってしまいます。

たとえば、営業が在庫状況を把握していないまま無理な受注を取ってしまう、経理が発注書を確認できず請求書処理が遅れる、といった問題が発生します。これは、部門をまたいだ「情報の見える化」ができていないことが原因です。

原因③:属人化が進みやすい体制

「この取引先はあの人が担当しているから」「あの仕入れは毎回○○さんがやってるから」というように、業務が個人に依存してしまっている状態、いわゆる“属人化”も大きなリスクです。

属人化が進むと、担当者が休んだり退職した際に、業務がストップしてしまうことがあります。また、「なんとなくやっている」「引き継ぎがうまくいっていない」といった曖昧な状態では、ミスも起こりやすくなります。

しかも、属人化していると業務改善のアイデアも出にくくなり、同じやり方をずっと続けてしまう傾向があります。

原因④:仕組みが分断されている

発注、在庫、納品、請求といった一連の流れが、それぞれ別のツールで管理されていると、業務がスムーズに進みません。たとえば、発注はメール、在庫はExcel、納品は紙伝票、請求処理は経理ソフト…といったように、業務ごとに情報が分断されていると、全体の把握が難しくなります。

このような“分断された仕組み”が積み重なると、「あれ、これってもう発注したっけ?」「このデータってどれが最新?」という混乱が生まれやすくなるのです。

仕入れ管理に関する日々のトラブルの多くは、こうした根本的な構造に原因があります。これらを解決するためには、業務のやり方そのものを見直す必要があります。

仕入れ管理を「自動化」するとはどういうことか

「仕入れ管理を自動化する」と聞くと、なんとなく難しそうだったり、「本当にそんなことできるの?」と感じる方もいるかもしれません。でも実際には、そこまで特別なことではありませんし、今の業務をラクにするためのごく現実的な手段なんです。

そもそも“自動化”って何を指すの?

ここでいう「自動化」とは、人の手で毎回行っていた作業を、システムやツールの力を借りて、できるだけ自動で処理できるようにすることを指します。

たとえば、これまでExcelで入力していた発注リストが、必要な商品・数量・納期などを条件としてあらかじめ登録しておけば、ワンクリックで作成されるようになる。あるいは、在庫が一定数を下回ったら、自動で発注候補が表示されるようになる。こういった仕組みが“自動化”のイメージです。

つまり、完全に人の手を排除するというよりも、「人の判断が必要な部分以外は、機械に任せてしまおう」という考え方なんですね。

自動化の対象になる業務って?

仕入れ管理の中でも、特に自動化に向いているのは、繰り返し発生する定型作業です。たとえば以下のような業務です。

- 発注書の作成・送付

- 納期確認の通知

- 在庫レベルのチェック

- 過去の仕入れ実績との照合

- 仕入先ごとの単価・納期の管理

これらは毎回内容が似ているだけに、人の手でやると単純作業になりやすく、集中力も途切れがちです。そういった業務こそ、自動化の効果が大きく出やすいポイントです。

自動化の対象になる業務については、以下の記事で具体例をチェックしてみてください。

自動化によって何が変わる?

一言でいうと「業務がスムーズに回るようになる」。これが一番の変化です。

たとえば、発注書の作成を自動化すれば、1件に数十分かかっていた作業が、数秒で終わります。作業のスピードが上がるだけでなく、ミスのリスクも減りますし、空いた時間をより重要な業務に充てることができます。

また、情報がシステム上で一元管理されるため、「あの発注、出したっけ?」「どこまで進んでる?」といった確認作業も減ります。社内の連携も取りやすくなり、結果的にチーム全体の生産性が上がっていくんです。

自動化=人がいらなくなる?それは誤解です

ここで一つ、よくある誤解に触れておきたいと思います。「自動化したら、人の仕事がなくなるんじゃないか」と不安に思う方もいるかもしれません。でも、実際にはその逆です。

自動化の目的は、あくまで“人にしかできない仕事に集中できるようにすること”。ルーチンワークをシステムに任せることで、仕入れ戦略の立案や、取引先との交渉といった、もっと価値の高い仕事に時間を使えるようになるのです。

ジュガールの汎用マスタ機能で実現する仕入れ管理の自動化

「自動化に興味はあるけど、うちの業務に合う仕組みなんてあるのかな?」そんなふうに思った方におすすめなのが、ジュガールが提供する「汎用マスタ機能」です。この機能は、柔軟性と汎用性に優れていて、現場のリアルな運用にフィットしやすいという特徴があります。

汎用マスタってそもそも何?

「汎用マスタ」とは、一言でいうと「自分たちで自由に項目やルールを設計できるデータベース」のようなものです。仕入れ管理に必要な情報――たとえば取引先名、商品名、単価、発注単位、納期、在庫数など――を、自社のルールに合わせて柔軟に登録・管理できます。

従来のシステムでは、「決まった使い方しかできない」といった不満を感じることもありましたが、汎用マスタではそういった制約がありません。項目の追加や編集、運用フローの見直しも自社の業務に合わせて自由に設定できるので、「うちのやり方」にしっかり対応できるのです。

こちらの記事でも汎用マスタ機能について解説しています。ぜひご覧ください。

発注・仕入れとどう連携するのか

たとえば、在庫が一定数を下回ったタイミングで、あらかじめ設定された仕入先に対して自動的に発注候補を出すようにしたり、定型の発注データをボタンひとつで出力できるようにしたりすることができます。

しかも、ジュガールのワークフロー機能と組み合わせることで、「発注申請→承認→発注データの生成」といった一連の流れを一つのシステム内で完結できます。これにより、紙の書類を回覧する必要もなくなり、承認の遅れやミスも減ります。

また、発注履歴や在庫の動きなどのデータも自動で蓄積されていくため、月末や四半期ごとの集計業務もぐっとラクになります。

データの一元管理が自動化のカギ

仕入れ管理を自動化する上で最も重要なのが、「情報の一元化」です。ジュガールの汎用マスタでは、発注に関する情報だけでなく、在庫、納品、請求といった他の業務プロセスともスムーズにつながる設計になっています。

つまり、ひとつのマスタ情報をベースにして、各工程で同じデータを参照・更新できるということです。これにより、情報の食い違いや転記ミスといったトラブルを大幅に減らすことができます。

たとえば、「この商品は誰が発注した?」「納品はもう完了してる?」といった情報も、担当者が変わってもすぐに把握できるようになります。結果的に、仕入れに関わるメンバー全員が、同じ情報を見ながら仕事を進められるようになるのです。

自動化によって得られる具体的なメリット

仕入れ管理の自動化に興味はあるけれど、「実際に何が良くなるの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。ここでは、自動化によって得られる具体的なメリットを、現場で感じられる視点からご紹介します。

作業時間の大幅削減

まず一番分かりやすいメリットが「時間の節約」です。たとえば、発注書を毎回ゼロから作っていた作業が、定型のテンプレートや自動入力機能を使えば数秒で終わるようになります。これまで1時間かかっていた作業が10分で済むようになれば、その分を別の業務に回せるので、仕事全体のスピードもアップします。

また、承認フローのスピードも改善されます。紙の回覧では上司の机に書類が溜まって滞る…なんてこともありますが、ワークフローシステムと連携すれば、スマホやパソコンからすぐに承認できるようになります。

ミスの防止と内部統制の強化

人の手で行っていた作業を自動化することで、ヒューマンエラーのリスクがぐっと減ります。たとえば、数字の打ち間違いや日付の記入ミスなどは、手入力ならどうしても起こりがちですが、自動化されたシステムでは、あらかじめ決めたルールに沿って入力チェックが働くので安心です。

また、誰がいつ、どのような内容で処理したのかが自動的にログとして残るため、「言った・言わない」のトラブルも減ります。社内監査や内部統制の観点でも大きなプラスになるポイントです。

データが蓄積され、経営判断に活用できる

もうひとつ大きなメリットは、「情報が資産になる」ということです。仕入れ業務の履歴や、取引先ごとの発注頻度、単価の推移、在庫の動きなどがすべてデータとして蓄積されていくため、あとから分析したり、次の発注の参考にしたりすることが簡単になります。

たとえば、「この時期はいつも特定の商品が足りなくなる」「この取引先は納品までに時間がかかりがち」といった傾向をつかめば、先回りした対応が可能になります。つまり、業務がその場しのぎではなく、計画的に変わっていくのです。

他のシステムと連携して業務全体を最適化

ジュガールのような仕組みは、他の業務システムと連携しやすいのも特徴です。たとえば、会計ソフトや在庫管理システム、販売管理システムとつなげることで、データを二重入力する必要がなくなり、さらに業務が効率化されます。

ひとつの業務だけでなく、会社全体の情報の流れがスムーズになることで、ミスや無駄が減り、社員一人ひとりが「本来やるべきこと」に集中できるようになる。それが、仕入れ管理の自動化がもたらす本質的な価値といえるでしょう。

仕入れ管理の自動化はどんな企業に向いているか?

仕入れ管理の自動化と聞くと、「うちは小さな会社だから関係ないかも」「大手企業だけが導入するものじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。でも実際は、企業の規模にかかわらず、多くの現場で効果を発揮しています。ここでは、自動化が特に力を発揮しやすい企業の特徴や業種をご紹介します。

中小企業でも効果あり。むしろ業務負担が大きい会社こそ向いている

まずお伝えしたいのは、「中小企業こそ、自動化の恩恵を受けやすい」ということです。大企業のように人手をかけて業務を回す余裕がない中小企業では、1人あたりの業務量が多く、同じ人が複数の業務を兼務しているケースも多いですよね。

そういった環境では、ちょっとした作業の省力化が大きな時短につながり、限られたリソースの中でもミスなく仕事を回せるようになります。特に、発注業務や在庫確認などの「毎回似たような処理」が多い業務ほど、自動化の効果は大きくなります。

多店舗・多拠点展開の企業

店舗や拠点が複数ある企業では、それぞれの現場で発注や在庫管理を行っていることが多く、情報のばらつきや二重発注などのリスクが高まりがちです。

このような場合も、自動化による一元管理が非常に効果を発揮します。例えば、各店舗が入力した発注内容を本部で集約し、承認や在庫状況を一括でチェックできるようにすれば、全体のコントロールがぐっとしやすくなります。

さらに、拠点ごとの仕入れ実績や在庫の動きも可視化できるため、地域ごとの需要の違いを分析したり、無駄な発注を防ぐことも可能になります。

製造業、小売業、飲食業などの「物」を扱う業種

仕入れ管理は、「物を動かす」業種にとっては特に重要です。製造業では原材料や部品、小売業や飲食業では商品や食材など、日々の業務の根幹に「仕入れ」が関わってきます。

たとえば飲食業では、仕入れた食材の鮮度が品質に直結しますし、小売業では在庫を切らすと販売機会の損失にもなります。こうした業種では、適切なタイミングで必要な量を仕入れる体制が求められますが、ここに人手だけで対応し続けるのは限界があります。

自動化することで、在庫データや発注履歴から必要量を自動算出したり、納期や価格をもとに最適な仕入先を選定できたりするため、無駄な仕入れを減らし、業務のスピードと正確性が向上します。

新しい仕組みを柔軟に取り入れられる企業文化も重要

最後にもうひとつ、自動化の効果をしっかり得るために大切なのが「社内の意識」です。どれだけ便利な仕組みでも、使う側が「変わるのが面倒」と思ってしまえば活かしきれません。

ですので、システム導入にあたっては「何のためにやるのか」をチームで共有し、現場の声も取り入れながら進めることがポイントになります。

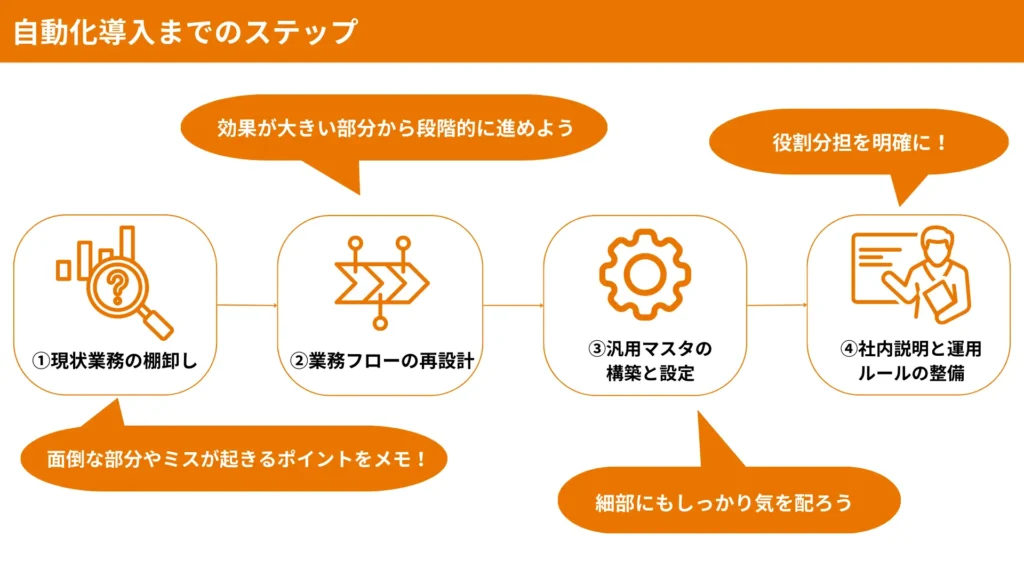

自動化導入までのステップと成功のポイント

「仕入れ管理を自動化したい」と思っても、いざ動き出そうとすると「何から始めたらいいのか分からない」と感じる方も多いと思います。でも大丈夫。段階を追って進めていけば、無理なく導入することができます。ここでは、実際の導入ステップと、成功のためのポイントをご紹介します。

ステップ1:現状業務の棚卸し

まずは、今の仕入れ業務がどのような流れで進んでいるかを整理することから始めましょう。誰が、いつ、どのような手段で、何の情報を扱っているのかを洗い出します。

このとき、「面倒だな」と感じる部分や、「いつもミスが起きる」といったポイントも一緒にメモしておくと、あとで自動化すべき部分が明確になります。

できれば図やフロー図にして、関係者と共有するとスムーズです。属人化している業務も、このタイミングで見える化しておくと、後々の引き継ぎにも役立ちます。

ステップ2:業務フローの再設計

現状を把握したら、次は「理想的な流れ」を考えましょう。たとえば、今は手書きの発注書をFAXしている場合でも、「発注申請はシステムから行い、ワンクリックで仕入先に送れるようにする」といった具合に、新しい業務フローを設計します。

ここでは、「すべてを一気に変えよう」とせず、まずは効果が大きい部分から段階的に進めるのがコツです。発注作業や在庫チェックなど、定型的な業務から着手すると、現場への負担も少なくスムーズに移行できます。

ステップ3:汎用マスタの構築と設定

次に、実際にシステム上に自社のデータを登録していきます。ジュガールのように柔軟な汎用マスタが使えるサービスであれば、自社のルールや項目に合わせて自由に設計が可能です。

商品名、発注単位、納期、仕入先ごとの条件などをあらかじめ登録しておけば、発注作業は大幅に簡略化されます。マスタ情報が正確に整っていればいるほど、自動化の精度も高くなりますので、このフェーズでは細部にもしっかり気を配りましょう。

ステップ4:社内説明と運用ルールの整備

システムを導入するだけでは、自動化はうまくいきません。現場のスタッフが「どう使うか」「なぜ使うのか」を理解して、納得して動いてくれることが成功のカギになります。

そのために、事前の説明会やマニュアルの用意はもちろん、「実際に使ってみる期間」を設けてフィードバックをもらうこともおすすめです。

また、運用ルールや担当者の役割分担も明確にしておきましょう。たとえば、「マスタのメンテナンスは誰が行うのか」「トラブル時の対応窓口はどこか」といった部分を事前に決めておくと、運用が安定します。

導入にあたっては、「急がず、丁寧に」が大切です。準備に時間をかけた分、スムーズに定着し、成果も早く出るようになります。

他社の成功事例に学ぶ導入のヒント

「自動化が良いのは分かるけど、本当にうまくいくのかな…?」そんな不安を感じている方も多いと思います。そこで参考になるのが、すでにジュガールを導入して成果を出している企業の実例です。ここでは、実際に仕入れ管理を自動化し、業務改善に成功した3社の事例をご紹介します。

株式会社フードサポート四国|スマホ申請で紙のムダと手間をカット

まずご紹介するのは、食品卸売業を営む株式会社フードサポート四国の事例です。同社では、これまで発注や申請にFAXや紙書類を使っており、その都度、手書きと回覧に時間がかかっていました。特に、現場からの申請内容が正確に伝わらなかったり、承認が滞ったりするケースも多かったそうです。

そこでジュガールのワークフローと汎用マスタ機能を導入。スマートフォンから申請・承認ができるようになり、ペーパーレス化と業務スピードの改善を実現しました。特に「現場で即申請できる」ことが好評で、申請数の正確性も向上したとのことです。

株式会社ホンダカーズ三河|回付期間が2週間→2日に短縮

自動車販売を手がける株式会社ホンダカーズ三河では、以前は社内のワークフローが紙ベースで運用されており、申請から承認までに2週間ほどかかってしまうことも珍しくありませんでした。申請書の提出場所や回付順が属人的で、承認状況の確認もひと手間でした。

この課題を解決するために、ジュガールを導入。デジタル化によって回付のスピードが大幅にアップし、2週間かかっていたプロセスが最短2日で完了するようになったそうです。また、導入時には全社員に向けての研修を実施し、システムの浸透をスムーズに行ったことも成功のポイントでした。

株式会社LAV|LINE WORKSと連携して現場の声を活かした仕組みづくり

飲食店運営と通信販売事業を展開する株式会社LAVでは、以前は手書きの申請書類が多く、記入ミスや修正対応に多くの時間を取られていました。申請内容が正しく伝わらず、業務のやり直しが発生することもあったそうです。

そこで同社は、ジュガールとLINE WORKSを連携し、申請から承認までをスマホ上で完結できる仕組みに変更。スタッフが慣れているツールを活かしたことで、導入のハードルも下がり、現場の反発も少なかったとのこと。結果として、修正のやり取りが大幅に減り、申請のスピードと正確性が向上しました。

どの企業も共通しているのは、「現場の課題に寄り添った仕組みを作ったこと」「段階的に導入し、運用しやすい体制を整えたこと」です。大がかりなシステムを導入するというよりも、今ある課題をひとつずつ解決していく中で、自然と業務が整っていったという印象です。

よくある質問(FAQ)

ここでは、仕入れ管理の自動化を検討している方から実際によく寄せられる質問と、その回答をご紹介します。導入にあたっての不安を少しでも解消できればと思います。

Q1. 自動化にかかる費用感は?

A. 導入規模や機能範囲によって異なりますが、ジュガールのようなクラウド型サービスであれば、初期費用を抑えて始められるプランもあります。月額料金で利用できるため、予算に応じた運用が可能です。

Q2. システムトラブルや保守はどうなる?

A. サポート体制が整っているサービスを選べば、トラブル時も安心です。ジュガールでは、導入後の運用支援やサポート窓口も用意されており、操作に不安がある方でも始めやすい設計になっています。

Q3. 既存のシステムと連携できるの?

A. 多くのクラウドサービスでは、会計ソフトや在庫管理ツールなどとの連携が可能です。ジュガールも外部システムとの連携に対応しているため、今ある業務の流れを大きく変えることなく導入できます。

Q4. 社員がうまく使いこなせるか心配です。

A. 導入時の説明会やマニュアルの提供、試用期間を活用することで、スムーズに定着させることができます。実際に導入している企業の多くが、現場のスタッフの声を取り入れながら無理なく運用を始めています。

ジュガールに関するその他の質問はこちら→よくある質問

【まとめと次のアクション】

仕入れ管理の業務は、会社の土台を支える大切な仕事です。でも、その多くが人の手に頼っていて、非効率だったり、ミスが起きやすかったりするのも事実です。

今回ご紹介したように、「仕入れ管理の自動化」は、ただラクになるだけでなく、業務の正確性やスピードを高め、全体の効率を底上げする手段でもあります。ジュガールの汎用マスタ機能のような柔軟なツールを使えば、自社のやり方に合わせた自動化も十分可能です。

まずは、自社の仕入れ業務の中で「面倒だな」「毎回ミスが起きるな」と感じている部分を一つピックアップしてみてください。そこが、自動化の入り口になるはずです。

変化には少し勇気がいりますが、業務をもっと良くしたいという気持ちがあれば大丈夫です。この記事が、あなたの一歩を後押しするきっかけになれば嬉しいです。今できることから、少しずつはじめてみませんか?