はじめに

企業の成長や業務の拡大に伴い、誰がどの業務を担当し、どのような権限と責任を持つのかを明確にすることがますます重要になっています。職務分掌が曖昧なままだと、業務の重複や責任の所在が不明確になり、結果として業務の非効率化やトラブルの発生につながります。特に、社内での意思決定のスピードが求められる現代のビジネス環境において、適切な承認経路の設計は企業の競争力を左右する重要な要素です。

本記事では、職務分掌規程の作成方法から、適切な承認経路の設定方法、さらにはワークフローシステムを活用した業務効率化のポイントまでを詳しく解説します。「職務分掌規程を作成したいが、何から始めればよいかわからない」「適切な承認フローを構築して、社内の意思決定をスムーズにしたい」といった課題を抱えている方にとって、本記事が役立つ内容となるはずです。

この記事を通じて、職務分掌の基本的な考え方や具体的な実践方法を理解し、社内業務の最適化に活かしてください。

職務分掌規程とは何か

職務分掌規程とは?

職務分掌規程とは、組織内での業務分担を明確にし、各部門や担当者の役割、権限、責任を整理するためのルールを定めたものです。適切な職務分掌を行うことで、業務遂行がスムーズになり、意思決定の迅速化や内部統制の強化にもつながります。

企業において、個々の社員が担う業務が不明確であると、業務の重複や漏れが発生し、組織の効率性が低下します。これを防ぐために必要なのが「職務分掌規程」です。例えば、営業部が契約を取り、経理部が売上管理を行い、総務部が人事を担当するといった具体的な役割を設定することで、各部署の業務領域を明確にし、混乱を防ぐことができます。

職務分掌と業務分掌、ジョブディスクリプションとの違い

「職務分掌」と似た概念に「業務分掌」や「ジョブディスクリプション(職務記述書)」があります。それぞれの違いを理解することが、正しい職務分掌の設計に役立ちます。

- 職務分掌: 組織全体の中で、各部署や職位が担当する業務範囲を明確にする。

- 業務分掌: 業務プロセス全体の流れの中で、どの部署がどの工程を担当するのかを決める。

- ジョブディスクリプション: 各職務における具体的な業務内容やスキル要件を記述した文書。

例えば、「営業部が売上を管理する」というのが職務分掌、「請求書発行は経理部が担当する」というのが業務分掌、「営業職には交渉力が求められる」と明記するのがジョブディスクリプションです。

職務分掌規程の重要性と目的

内部統制とリスクマネジメントにおける役割

職務分掌規程は、内部統制を強化し、リスクを最小限に抑えるために重要です。企業内で不正行為や情報漏洩などのリスクを管理するには、「誰が、何を、どこまで責任を持つのか」を明確にする必要があります。

例えば、企業内で経理担当者が一人で支払い業務を全て担当すると、不正リスクが高まります。そこで、請求書発行は経理部が行い、最終承認は経営者が行うといった仕組みを作ることで、不正を防止できます。

また、リスクマネジメントの観点からも、適切な職務分掌が求められます。たとえば、情報セキュリティに関する業務をIT部門と総務部が分担し、互いにチェックできる体制を構築することで、情報漏洩のリスクを低減できます。

組織運営の効率化と責任の明確化

組織が円滑に運営されるためには、業務の重複や抜け漏れを防ぐことが重要です。職務分掌規程を導入すると、各部署の責任範囲が明確になり、社員は自分の業務に集中できるようになります。

例えば、ある企業が新規事業を開始する際、営業、マーケティング、開発、サポートといった各部門の役割が明確でなければ、業務の重複や調整の手間が増えてしまいます。職務分掌規程を整備することで、それぞれの役割が明確になり、無駄な作業が削減されます。

職務分掌規程の主な内容

組織全体に共通する業務

職務分掌規程には、企業が機能するために必要な基本的な業務が含まれます。

- 経営戦略の策定: 企業の方針や目標を定め、それに基づいた経営戦略を立案する。市場分析を行い、競争力を強化するための施策を計画する。

- 財務管理: 収益・支出の管理、資金調達、財務報告の作成。税務対策やコスト削減の戦略も含まれる。

- 人事管理: 採用・配置・教育・評価制度の構築。社員のモチベーション向上や組織開発のための施策も考慮される。

- 法務・コンプライアンス: 企業活動が法律に準拠しているかの確認。社内規則の整備やコンプライアンス研修の実施も含まれる。

各部門別の業務

職務分掌規程では、各部門が担うべき業務も明確に定めます。以下に、代表的な部門ごとの業務例を示します。

- 営業部: 顧客開拓、契約交渉、売上管理。市場動向の調査や新規商談の獲得も担当する。

- 経理部: 会計処理、請求書発行、財務報告作成。財務分析や資金管理の最適化も含まれる。

- 人事部: 採用活動、労務管理、社員教育。社内研修やキャリア開発の支援も実施する。

- 開発部: 新製品開発、品質管理、技術研究。技術革新のための研究開発や特許管理も担当する。

権限と責任の明確化

職務分掌規程では、「誰が最終的な意思決定を行うのか」「どの業務はどのレベルの承認が必要か」を明確にします。

例えば、営業部が契約を締結する場合、契約金額によって承認者が変わることがあります。

- 100万円未満の契約: 営業部長の承認。

- 100万円以上500万円未満の契約: 経営層の承認。

- 500万円以上の契約: 取締役会の承認。

このように、業務ごとに権限と責任を明確にすることで、業務の透明性が向上し、意思決定の迅速化が可能になります。

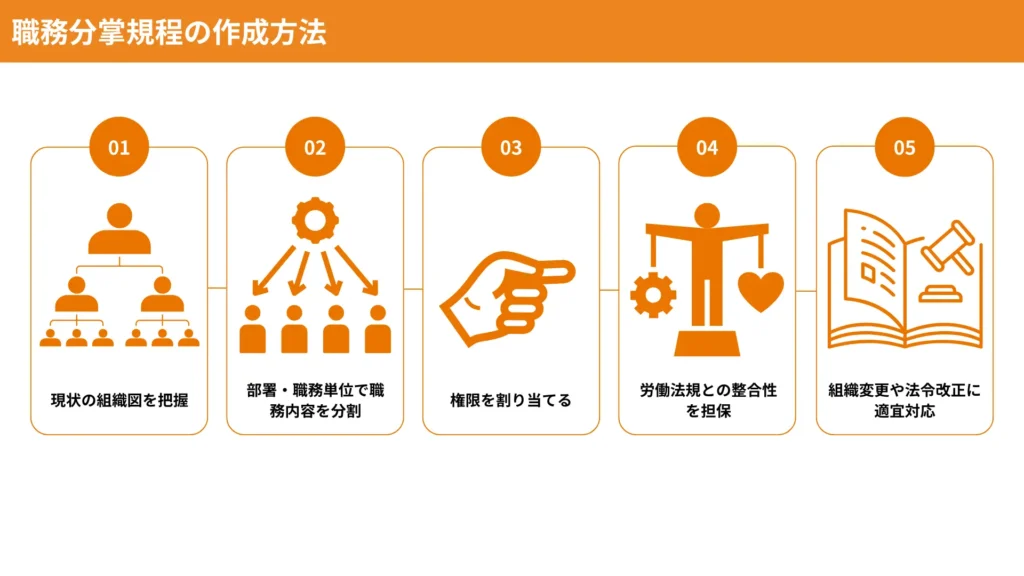

職務分掌規程の作成方法

職務分掌規程を適切に作成することで、組織の円滑な運営が可能となります。この章では、具体的な作成手順について詳しく説明します。

1.現状の組織図を把握する

職務分掌規程を作成する第一歩は、現在の組織構造を正確に把握することです。企業の組織図を確認し、各部署の役割や業務内容を明確にします。このプロセスでは、以下の点を考慮しましょう。

- 既存の部署構成:現在の組織にはどのような部署が存在し、それぞれがどの業務を担当しているか。

- 職務の重複や欠落の有無:異なる部署間で類似の業務を担当している場合、職務が重複していないかを確認する。

- 業務フローとの整合性:業務プロセス全体を確認し、各部門がどのように連携しているかを把握する。

この段階では、関係者へのヒアリングや業務フローの可視化を行うことで、より正確な情報を得ることができます。

2.部署や職務単位で職務内容を分割する

組織図の把握ができたら、次に各部署や職務単位で業務内容を明確に分割します。ここで特に重要なのは、以下の3つです。

- 業務内容の整理:各部門が担うべき業務を細かく分類し、漏れがないようにする。

- 業務の範囲を明確にする:各職務の責任範囲を具体的に設定し、曖昧さをなくす。

- 業務の関連性を考慮する:部署間の連携が必要な業務については、適切な調整を行う。

例えば、営業部の業務を整理する際には「新規顧客の開拓」「契約交渉」「アフターフォロー」といった要素に分け、それぞれの担当者を明確にします。こうすることで、業務の抜け漏れや重複を防ぐことができます。

3.権限を割り当てる

業務を分割した後は、各業務に対して適切な権限を割り当てることが重要です。権限の割り当てには以下の要素を考慮します。

- 業務の重要度とリスク:重要な業務や高リスク業務には、適切な承認プロセスを設ける。

- 意思決定のスピード:迅速な対応が求められる業務には、決裁者を限定しスムーズな承認フローを構築する。

- 内部統制の強化:一人の担当者がすべてのプロセスを管理するのではなく、監視・承認の仕組みを設ける。

例えば、契約締結のプロセスでは、契約金額に応じて承認者を変えるルールを設定することで、適切な統制が可能になります。

4.労働法規との整合性を担保する

割り当てた権限が労働法規に違反していないか確認し、法的な問題がないようにします。労働基準法や労働契約法、企業コンプライアンス規定などを確認し、業務分担が適法であることを確保します。

- 労働時間の適正管理:特定の社員に過度な業務が集中しないようにし、労働時間の適正管理を行う。

- 職務範囲の公平性:業務分担が特定の社員に偏らず、均等に分配されているかを確認する。

- ハラスメントリスクの回避:職務分掌がハラスメントを助長しないか、社内の公平なルールに則っているかをチェックする。

これらの確認を怠ると、従業員の不満が蓄積し、最悪の場合、法的トラブルにつながる可能性があります。そのため、法務部門や専門家のアドバイスを受けながら策定することが重要です。

5.組織変更や法令改正に適宜対応する

職務分掌規程は一度作成して終わりではなく、組織の変更や法令改正に合わせて適宜見直しを行う必要があります。

- 組織改編時の見直し:企業の成長や事業拡大に伴い、新たな部署が設立されたり、統廃合が行われた場合には、職務分掌規程を適宜更新する。

- 法改正への対応:労働関連法や業界特有の規制が変更された場合、それに即した形で職務分掌規程を修正する。

- 定期的なレビュー:年に1回程度、職務分掌規程を見直し、現場の実態に即した内容になっているかを確認する。

例えば、新たにリモートワーク制度を導入した企業であれば、従来の職務分掌規程ではカバーできない業務フローが発生することがあります。その場合、新たな業務範囲や承認ルールを追加し、適用範囲を明確にすることが求められます。

このように、組織の変化に合わせて柔軟に対応することで、企業の業務効率を維持しながら、法令遵守を徹底することが可能となります。

職務分掌規程の適切な作成と運用は、企業の健全な経営に不可欠です。これらのステップを適切に実施することで、効率的な業務管理と組織の透明性向上を実現できます。

承認経路の種類とその設定方法

承認経路は、企業の内部統制を維持し、業務を円滑に進めるための重要な仕組みです。承認経路にはいくつかの種類があり、各企業のニーズに合わせて適切な経路を選択し設定することが求められます。承認の仕組みを明確にすることで、業務のスピードを向上させるとともに、不正防止や内部統制の強化にもつながります。以下では、承認経路の種類とその設定方法について詳しく解説します。

シングル承認

最も基本的な承認経路で、単一の承認者が申請を確認し承認します。例えば、小額の経費精算や日常的な業務に適しています。

メリット:

- 手続きがシンプルで、迅速な承認が可能。

- 小規模な業務には最適。

デメリット:

- 承認者の判断に依存するため、誤った決定がなされるリスクがある。

- 監査の観点からは、二重チェックが不足する可能性がある。

ダブル承認

二人の承認者が申請を確認し承認する経路です。重要な取引や中額の経費精算に適用されます。例えば、課長と部長の承認を必要とする場合などです。

メリット:

- 二人の承認者によるチェックが入るため、誤った判断の防止につながる。

- 一定の透明性を確保できる。

デメリット:

- 承認プロセスが若干遅くなる。

- 承認者の負担が増加する可能性がある。

多重承認

三人以上の承認者が関与する経路です。大規模なプロジェクトや高額の取引において、複数の視点からの確認が必要な場合に用いられます。例えば、課長、部長、役員の順に承認を行うといった具合です。

メリット:

- リスクの高い案件でも、慎重な審査が行える。

- 重要な意思決定において多角的な視点を取り入れられる。

デメリット:

- 承認に時間がかかり、業務の進行が遅くなる可能性がある。

- 承認者が多いため、責任の所在が曖昧になりやすい。

並列承認

複数の承認者が同時に承認を行う経路です。承認者の意見が一致するかどうかを確認するために用いられます。例えば、プロジェクトの初期段階で複数の部署の同意が必要な場合に適しています。

メリット:

- 承認プロセスが並行して進むため、スピードが向上する。

- 部門横断的な意思決定に適している。

デメリット:

- 承認者間で意見が分かれると、意思決定が停滞する可能性がある。

- 誰が最終決定を下すのか、ルールを明確にしておく必要がある。

順次承認

承認者が順番に承認を行う経路です。申請は最初の承認者から順次次の承認者へと回されます。重要な決裁事項や複雑なプロセスにおいて、段階的な確認が求められる場合に使用されます。

メリット:

- 重要な案件に対して、慎重に段階的なチェックが行える。

- 各承認者が専門的な視点で確認できる。

デメリット:

- 承認フローが長くなり、全体の処理速度が遅くなる可能性がある。

- 初期段階で問題があった場合、修正に時間がかかる。

稟議決裁

稟議決裁とは、特定の案件について複数の関係者が文書で意見を述べ、それを回覧して全員の承認を得る方法です。これにより、全員の意見を反映させた上で決定が行われます。稟議決裁は、特に重要な決定や部門横断的な案件に対して効果的です。

メリット:

- 事前に関係者の意見を取り入れられるため、合意形成が容易になる。

- 文書ベースの承認が可能なため、記録を残しやすい。

デメリット:

- 関係者が多いと、決裁までに時間がかかる。

- 意見が分かれると調整に時間を要することがある。

適切な承認経路の選択と設定

承認経路の種類を理解した上で、企業ごとの業務フローに適した承認プロセスを設計することが重要です。以下の点を考慮しながら、最適な承認経路を設定しましょう。

- 業務の重要度を考慮する:リスクの高い業務には多重承認を、迅速な対応が求められる業務にはシングル承認を適用。

- 承認のスピードと透明性を両立させる:業務の特性に応じて、並列承認や順次承認を組み合わせる。

- システムを活用する:ワークフローシステムを導入し、電子承認を活用することで業務効率を向上させる。

- 組織の規模に合わせる:小規模な企業ではシンプルな承認経路を、大企業では段階的な承認経路を適用する。

承認経路を適切に設計することで、企業の意思決定がスムーズになり、業務効率の向上とリスク管理の強化が実現できます。

承認と決裁の違い

承認と決裁は混同されがちですが、それぞれ異なる意味を持ちます。

承認とは?

承認は、「業務が適正に行われているかどうかを確認するプロセス」です。通常、上長や管理職が確認し、問題がなければ次のステップへ進みます。

例:

- 上司が部下の経費申請を確認し、承認する。

- プロジェクトの進行状況を上長がチェックし、次の工程へ進める。

決裁とは?

決裁は、「最終的な意思決定を行い、実行を指示するプロセス」です。経営層や管理職が意思決定を下し、業務を確定させます。

例:

- 社長が新規プロジェクトの予算を決定する。

- 取締役会が新しい事業戦略を決定し、実行を命じる。

承認と決裁の違いを意識した業務設計

承認と決裁を明確に区別し、それぞれの業務フローに適用することで、組織全体の効率を向上させることができます。例えば、日常業務の小さな変更は上司の承認だけで済むようにし、大きな投資や事業方針の変更は経営層の決裁を必要とするようにすることで、適切な判断が行われます。

承認経路の設計における考慮事項

承認経路を適切に設計することは、企業の意思決定プロセスを円滑に進めるために重要です。無駄なプロセスを排除し、必要なレベルの承認を確保することで、業務効率の向上を図ります。

承認レベルの適正化

承認フローを設計する際には、業務の重要度やリスクに応じて承認レベルを設定する必要があります。以下のポイントを考慮しましょう。

- 金額基準の設定:契約や経費の承認プロセスでは、金額に応じて承認者を変える。

- 業務の種類ごとの承認レベル:日常業務と戦略的意思決定の承認プロセスを明確に分ける。

- リスク管理の強化:重大な影響を及ぼす業務には多重承認を設定する。

例えば、100万円未満の経費は部門長の承認で十分かもしれませんが、1000万円を超える案件は取締役会の承認が必要になるでしょう。

承認プロセスの簡素化

過度な承認ステップは、業務のスピードを低下させる要因となります。特に、迅速な意思決定が求められる業務では、簡潔な承認フローを構築することが求められます。

- 不要な承認の削減:形骸化した承認プロセスを見直し、必要最小限にとどめる。

- デジタルツールの活用:ワークフローシステムを導入し、オンラインで迅速に承認を得る仕組みを構築する。

ワークフローシステムの導入によるメリット

ワークフローシステムは、企業の業務プロセスを効率化し、承認経路の管理を容易にします。特に、複雑な承認フローを持つ企業においては、システムの導入によって業務スピードが大幅に向上し、組織全体の生産性が向上します。ここでは、ワークフローシステムを導入することによる主なメリットを詳しく説明します。

承認経路の自動化

ワークフローシステムを導入すると、申請者が承認経路を把握していなくても、システムが自動的に適切な経路に沿って書類を回覧します。これにより、手動でのミスや遅延が防止され、業務の進行がスムーズになります。

- 適切な承認者へ自動送信:システムが事前に設定された承認ルールに従い、適切な承認者に書類を送信。

- 承認漏れの防止:人為的なミスにより書類が停滞することなく、スムーズに承認プロセスが進行。

- 時間短縮:従来の紙ベースの回覧に比べ、電子ワークフローでは書類が即座に次の承認者へ送られるため、業務のスピードが向上。

透明性の向上

ワークフローシステムでは、承認の進捗状況や履歴がシステム上で一目でわかるため、業務の透明性が向上します。

- 承認状況のリアルタイム把握:申請者や関係者が、自分の申請がどの段階にあるのかをリアルタイムで確認可能。

- 監査証跡の確保:承認の履歴が自動的に記録されるため、内部監査や外部監査の際に必要な情報が即座に取り出せる。

- 責任の明確化:誰がいつ承認したのかが明確になり、後からの追跡調査が容易になる。

効率的な業務管理

ワークフローシステムの導入により、各申請に対する処理状況をリアルタイムで確認できるため、業務の効率化が図れます。また、定型業務の自動化により、業務負担の軽減が可能です。

- タスク管理の強化:未処理の申請や期限が近い業務を自動的に通知し、対応漏れを防止。

- 業務の一元管理:すべての申請データが一元管理されるため、過去の申請状況や承認フローの分析が容易。

- ペーパーレス化の推進:紙ベースの承認プロセスを廃止し、電子データによる効率的な管理が可能。

リスクマネジメントの強化

承認経路が明確であるため、不正やミスの発生を防ぐことができます。また、コンプライアンスの遵守も容易になります。

- 内部統制の強化:業務の流れが可視化されることで、ルールに基づいた適切な承認が行われる。

- 不正防止の強化:特定の人物が勝手に承認を行うことができないよう、アクセス制限や二重承認の設定が可能。

- 法令遵守の支援:企業が遵守すべき法令や規制に対応したワークフローを設計し、違反リスクを低減。

ワークフローシステムを導入することで、業務プロセス全体の可視化、スムーズな承認フロー、内部統制の強化といった多くのメリットが得られます。

ワークフローシステム選定の注意点

ワークフローシステムを選定する際には、企業の業務フローに適合し、業務効率の向上に寄与するものを選ぶことが重要です。適切なシステムを選定することで、業務プロセスの合理化が進み、業務の透明性が向上します。以下に、ワークフローシステムを選定する際に考慮すべきポイントについて詳しく説明します。

柔軟な承認経路の設定

ワークフローシステムが複雑な承認経路を設定できるかどうかを確認することが重要です。企業の業務フローは、案件の種類や重要度によって異なるため、柔軟にカスタマイズできるシステムを選ぶことが必要です。

- 段階的な承認ルートの設定:例えば、金額や重要度に応じた多段階承認が可能かどうかを確認。

- 条件分岐の対応:特定の条件を満たした場合に異なる承認者へ自動的に回覧される機能。

- 並列承認の可否:複数の承認者が同時に承認できるフローが組めるか。

適切な承認ルートが設定できない場合、システムの導入後に業務がスムーズに進まなくなる可能性があるため、事前に詳細を確認しておくことが重要です。

使いやすさ

ワークフローシステムは、日々の業務に直結するため、ユーザーが直感的に操作できる使いやすさが求められます。複雑な操作が必要なシステムでは、導入後に社員が敬遠してしまい、結果として業務効率が低下する可能性があります。

- インターフェースの直感性:視覚的にわかりやすく、初心者でも使いやすいデザインであるか。

- モバイル対応:スマートフォンやタブレットからも承認作業が可能か。

- カスタマイズの柔軟性:企業の運用に合わせて、簡単に設定を変更できるか。

操作性が悪いと、システム導入後に活用されず、結果として紙の承認フローに戻るケースも少なくありません。そのため、実際の業務での使用感を確認できるデモ環境があるシステムを選ぶことが推奨されます。

連携機能

ワークフローシステムが、既存の業務システムやERPと連携できるかどうかも重要なポイントです。データの一元管理ができるシステムを選ぶことで、業務のさらなる効率化が可能になります。

- 会計システムとの連携:請求書や経費精算の承認データが自動で会計システムに反映されるか。

- 勤怠管理システムとの統合:出勤・退勤データと連携し、勤務時間の申請・承認が可能か。

- クラウドストレージとの連携:承認済みの書類を自動でクラウドに保存する機能があるか。

システム間のデータ連携がスムーズに行えない場合、手作業でのデータ入力が発生し、業務の負担が増える可能性があるため、注意が必要です。

コストパフォーマンス

システムの導入費用や運用コストが適切かどうかを検討することも重要です。高額なシステムを導入しても、業務の効率化につながらなければ意味がありません。

- 初期導入費用の確認:導入にかかるライセンス料や初期設定費用を把握。

- 運用コストの計算:月額料金や追加オプションのコストを比較。

- 長期的な投資効果の検討:システム導入による業務効率の向上が、費用対効果に見合うかを検討。

特にクラウド型のワークフローシステムを導入する場合は、利用料が毎月発生するため、継続的なコスト負担を考慮する必要があります。

サポート体制

導入後にスムーズに運用できるよう、提供元のサポート体制も確認しておくことが大切です。

- ヘルプデスクの対応:問い合わせ対応が迅速かつ丁寧であるか。

- トレーニングの有無:導入時に社員向けの研修やマニュアル提供があるか。

- カスタマーサクセスの支援:導入後も継続的なフォローアップや改善提案があるか。

特に、導入初期にはトラブルが発生することが多いため、手厚いサポートを提供するシステムを選ぶことで、運用開始後のスムーズな定着が期待できます。

ワークフローシステムを選定する際には、これらのポイントを総合的に評価し、自社の業務に最適なものを選ぶことが成功の鍵となります。

ジュガールワークフローの推奨

ワークフローシステムの選定において、ジュガールワークフローは非常に有力な選択肢です。ジュガールワークフローは、柔軟で使いやすいインターフェースを持ち、多様な承認経路の設定が可能です。また、既存のシステムとの連携もスムーズであり、コストパフォーマンスにも優れています。これにより、企業の業務効率を大幅に向上させることができます。

まとめ

職務分掌規程の作成とその承認経路への適用は、企業の内部統制とリスクマネジメントを強化するために重要です。適切な承認経路の設計と、効果的なワークフローシステムの導入により、業務の効率化と透明性の向上が図れます。特に、ジュガールワークフローはその柔軟性と使いやすさから、企業にとって非常に有力な選択肢となります。これを機に、貴社の業務プロセスの見直しと最適化を進めてみてはいかがでしょうか。