はじめに

システム連携の重要性

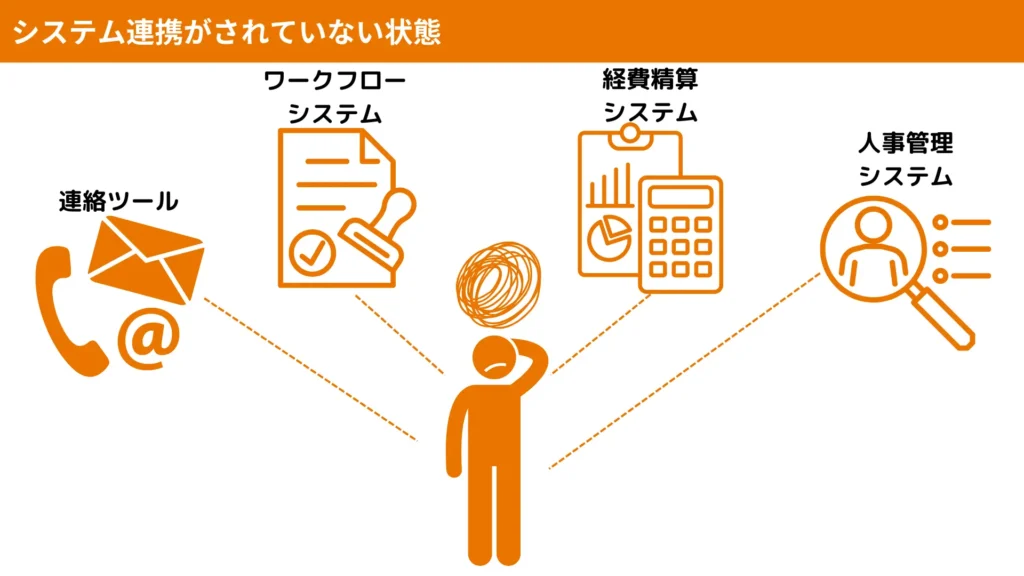

近年、企業のデジタル化が進み、業務の効率化や生産性向上のために多くのITツールやシステムが導入されています。しかし、個別のシステムが独立して運用されていると、データの重複や業務の非効率化といった問題が発生しやすくなります。そこで、異なるシステムを統合し、情報の一元化を図る「システム連携」が企業にとって不可欠になっています。システム連携を実現することで、データの整合性が向上し、業務のスピードアップやコスト削減にもつながります。

企業におけるシステム連携の現状と課題

多くの企業では、CRM、ERP、会計システム、人事管理システムなど、複数のシステムを活用しています。しかし、それらのシステムが相互に連携されていないと、以下のような問題が生じます。

- データの二重入力が発生し、業務負担が増大

- 部門ごとに異なるデータ管理が行われ、情報の共有が困難

- 異なるシステム間のデータ整合性が取れず、ミスが発生

- 情報の検索に時間がかかり、迅速な意思決定が難しくなる

このような課題を解決するためには、システムを適切に連携し、データの流れを統一することが重要です。本記事では、システム連携の具体的な方法やメリットを解説し、企業の業務最適化に向けたヒントを提供します。

システム連携とは?

システム連携の定義

システム連携とは、異なるシステムやアプリケーションを統合し、データのやり取りを自動化する仕組みのことを指します。これにより、手作業でのデータ入力や情報の転送が不要となり、業務の効率化や正確性の向上が期待できます。例えば、CRM(顧客管理システム)と会計システムを連携させることで、営業活動のデータを直接会計処理に反映させることが可能になります。

システム連携は、単に異なるソフトウェアをつなぐだけでなく、データの整合性を維持しながら、リアルタイムで情報を更新・共有できるようにすることが重要です。これにより、業務プロセス全体の最適化が実現し、企業全体の生産性向上に寄与します。

企業がシステム連携を求める理由

現代の企業では、多様な業務システムが導入されており、それらを効率的に活用することが求められています。システム連携を実施する主な理由として、以下のポイントが挙げられます。

- データの一元管理:異なるシステム間でデータを統合し、一貫した情報管理を実現する。

- 業務プロセスの最適化:手作業でのデータ入力を削減し、業務のスピードと正確性を向上させる。

- 部門間の連携強化:異なる部署や拠点で利用するシステム間のデータ共有をスムーズにし、業務の一貫性を確保する。

- リアルタイムデータ更新:データの即時反映により、経営判断や意思決定の迅速化をサポートする。

- コスト削減:作業時間の短縮やエラー削減により、人件費やシステム運用コストを抑制する。

このように、システム連携は単なる技術的な課題ではなく、業務の効率化や企業の競争力向上につながる重要な要素です。次の章では、具体的な連携方法とその特徴について詳しく解説します。

システム連携の主な方法と特徴

システム連携にはさまざまな方法があり、それぞれの手法が持つ特性を理解することが、最適な連携方法を選択するカギとなります。システム連携を適切に行うことで、異なる業務システム間のデータ交換がスムーズになり、業務プロセスの効率化が実現できます。本章では、主要なシステム連携の手法とその特徴を詳しく解説します。

API(Application Programming Interface)— システム同士をリアルタイムでつなぐ

APIは、システム同士がデータをやり取りするための標準的な手法であり、特にクラウドサービスやSaaSとの統合に欠かせません。APIを活用することで、異なるアプリケーション間の連携がスムーズに行われ、リアルタイムでのデータ更新が可能になります。

例えば、CRM(顧客管理システム)と会計システムをAPIで連携すれば、営業が入力した顧客情報が自動的に請求システムへ反映されるため、手作業の削減や入力ミスの防止につながります。

API連携のメリット

- リアルタイム連携が可能:システム間のデータを即時に同期できる

- 拡張性が高い:クラウドシステムや外部サービスとの統合が容易

- エラーを減らす:自動データ入力により、ヒューマンエラーを防ぐ

EAI(Enterprise Application Integration)— 異なるシステムを統合するミドルウェア

EAIは、企業内で利用される複数のシステムを統合し、データの流れを最適化するための仕組みです。特に、レガシーシステムと最新のクラウドシステムを橋渡しする際に役立ちます。

例えば、企業が導入している販売管理システムと生産管理システムをEAIで統合すれば、販売データが即座に生産計画に反映され、在庫の最適化が可能になります。

EAI連携のメリット

- 異種システム間のスムーズな統合:データの変換や同期が自動化される

- 一元管理が可能:システムごとに異なるフォーマットのデータを統一できる

- 業務の最適化:手作業を削減し、リアルタイムデータ活用を促進

ETL(Extract, Transform, Load)— データ統合と分析基盤の構築に最適

ETLは、システムからデータを抽出(Extract)し、変換(Transform)を行い、最適な形で別のシステムへ取り込む(Load)手法です。特に、大量データを扱うBI(ビジネスインテリジェンス)システムやデータウェアハウスとの連携に適しています。

例えば、企業が異なる支店から収集した売上データをETLで統合すれば、一元化されたデータを分析することで、正確な経営判断が可能になります。

ETL連携のメリット

- 大量データの統合に適している:異なるデータソースをまとめて管理できる

- データの品質向上:不要なデータの除去やフォーマット統一が可能

- BIシステムとの相性が良い:高度なデータ分析に活用できる

RPA(Robotic Process Automation)— 定型業務を自動化する強力なツール

RPAは、人が手作業で行っていた繰り返し業務をソフトウェアロボットに置き換える技術です。API連携が難しいレガシーシステムでも、GUIを操作することでデータ入力や転記作業を自動化できます。

例えば、請求書処理をRPAで自動化すれば、メールで受信した請求書データを会計システムに自動入力し、作業時間を大幅に短縮できます。

RPA連携のメリット

- 既存システムを改修せずに導入できる

- 手作業によるミスを防ぎ、業務スピードを向上

- 短期間で導入しやすい

メッセージキュー(非同期連携)— データの流れをスムーズにする

メッセージキューとは、システム間で非同期にデータをやり取りするための仕組みです。KafkaやRabbitMQなどのツールが使われ、リアルタイム性が求められる業務に適しています。

例えば、ECサイトで注文が発生した際、注文情報を一旦メッセージキューに格納し、バックエンドの処理を分散させることで、システムの負荷を抑えながらスムーズな処理を実現できます。

メッセージキュー連携のメリット

- 高トラフィックのデータ処理に強い

- 非同期処理により、システムの負荷を分散できる

- システム停止時でもデータを一時保存できる

バッチ処理— 大量データを定期的に更新する仕組み

バッチ処理とは、大量のデータを一定の時間ごとにまとめて処理する方法です。リアルタイム性は低いですが、業務システムの負荷を軽減しながら安定的な運用を実現できます。

例えば、企業の給与計算システムでは、毎月末に従業員の勤務データをバッチ処理で一括計算し、給与支払いをスムーズに行います。

バッチ処理のメリット

- 大量データの定期更新が可能

- システムの負荷を分散し、安定運用できる

- 夜間処理などを活用し、業務時間への影響を最小限に抑えられる

システム連携にはさまざまな方法があり、業務の特性や目的に応じて最適な手法を選択することが重要です。リアルタイム性を重視する場合はAPIやメッセージキュー、データ分析基盤を整備する場合はETL、定型業務の自動化にはRPAなど、適材適所で活用することで、業務の効率化とデータ活用の最適化が実現できます。

次の章では、システム連携によって企業が得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

システム連携のメリットと導入効果

システム連携を導入することで、企業は業務の効率化やデータ管理の最適化、コスト削減など、多くのメリットを享受できます。単にシステムを統合するだけでなく、適切なデータフローを構築することで、業務全体の生産性が向上し、企業の競争力強化にもつながります。ここでは、システム連携による具体的な効果を紹介します。

業務プロセスの効率化と自動化の推進

システム連携を実施することで、手作業によるデータ入力や転記作業が削減され、業務のスピードが向上します。たとえば、顧客情報をCRMで入力すれば、自動的に会計システムやマーケティングツールにも反映される仕組みを構築できれば、情報の一貫性が保たれ、作業の手間が大幅に削減されます。

また、ワークフローシステムと各種業務システムを連携させることで、承認フローやタスクの進捗管理を自動化でき、意思決定のスピードが向上します。これにより、社内の業務フローがスムーズになり、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

ヒューマンエラーの削減

手作業によるデータ入力や転記ミスは、企業にとって大きなリスクとなります。特に、財務データや顧客情報の誤入力は、重大なトラブルを招く可能性があります。システム連携を行うことで、データの一貫性が保たれ、手作業による入力ミスを最小限に抑えることができます。

例えば、注文管理システムと在庫管理システムを連携すれば、販売データと在庫状況が常に同期され、誤った在庫情報に基づく受注ミスを防ぐことができます。このように、データの整合性を維持しながら正確な業務運営が可能になります。

データの一元管理とリアルタイム同期

複数のシステムを使用している企業では、情報が分散しやすく、必要なデータを探すのに時間がかかることがあります。システム連携を導入すれば、異なる部門や業務システム間でデータを統一し、一元管理できるようになります。

例えば、販売管理システムと顧客管理システムを連携すれば、営業部門はリアルタイムで顧客の購入履歴を確認でき、より適切な提案が可能になります。経営層も最新のデータをもとに迅速な意思決定が行え、ビジネスの成長を促進します。

部門間・企業間の連携強化

企業の規模が大きくなるほど、異なる部門や拠点間でのデータ共有が課題となります。システム連携を活用すれば、部門ごとの業務プロセスを統合し、スムーズな情報共有が可能になります。

例えば、営業部門と生産部門のシステムを連携させることで、受注状況がリアルタイムで生産管理システムに反映され、適切な生産計画を立てることができます。これにより、納期の短縮や在庫の最適化が実現し、顧客満足度の向上にもつながります。

また、B2B企業の場合、取引先のシステムとAPIで連携することで、発注から請求までの業務をデジタル化し、よりスムーズな取引を実現することができます。

コスト削減とITリソースの最適化

システムが連携されていない場合、業務の効率が悪く、余分な工数や人件費が発生します。また、同じデータを異なるシステムに登録する手間がかかり、非効率な運用が続くことも少なくありません。

システム連携により、手作業の削減や業務フローの最適化を実現すれば、人的コストやシステム運用コストを削減できます。特に、RPAやAPIを活用することで、定型業務を自動化し、従業員の負担を軽減することが可能です。

さらに、クラウドサービスやSaaSを活用したシステム連携により、ITインフラの最適化が進み、オンプレミスの運用コストを抑えることができます。システムの統合は、企業全体のIT投資の最適化にも貢献します。

システム連携を導入することで、業務の効率化、エラー削減、データの一元管理、部門間の連携強化、コスト削減といった多くのメリットが得られます。企業の規模や業務の特性に応じた適切な連携手法を選択することで、ビジネスの成長を加速させることができます。

システム連携の課題と解決策

システム連携は業務の効率化やデータ活用の高度化に貢献しますが、導入にはいくつかの課題が伴います。企業がスムーズにシステム連携を進めるためには、こうした課題を事前に把握し、適切な解決策を講じることが重要です。本章では、システム連携における代表的な課題とその解決策を詳しく解説します。

異なるフォーマット・データ構造の統一

システム間で連携する際、データフォーマットや構造の違いが障害になることがあります。例えば、あるシステムでは「YYYY/MM/DD」の日付形式を使用しているのに対し、別のシステムでは「DD-MM-YYYY」の形式が採用されている場合、データの変換が必要になります。

解決策

- EAIツールの活用:異なるシステム間のデータ変換を自動化できる

- ETL(Extract, Transform, Load)プロセスの導入:データの抽出・変換・統合を効率化する

- 標準フォーマットの策定:企業全体で共通のデータフォーマットを定め、統一した運用を行う

セキュリティとアクセス制御の確保

システム連携によって異なるシステム間でデータをやり取りすることで、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。特に、個人情報や機密データを扱う場合、適切なセキュリティ対策が必要です。

解決策

- API認証の強化:OAuth 2.0やAPIキーを用いた認証を採用する

- データ暗号化の実施:送受信するデータをSSL/TLSで暗号化し、安全に通信する

- アクセス管理の厳格化:システムごとに適切なアクセス権限を設定し、不要なデータアクセスを制限する

システム更新・拡張時の互換性維持

企業はビジネス環境の変化に応じて、新しいシステムを導入したり、既存システムをアップグレードしたりします。しかし、システムの変更がシステム連携に悪影響を与えることがあります。たとえば、新しいERPシステムを導入した際に、既存のCRMとのデータ連携が機能しなくなるケースが考えられます。

解決策

- APIのバージョン管理:システム変更時にも互換性を保つため、バージョン管理を適切に行う

- マイクロサービスアーキテクチャの活用:システムごとに独立したサービスを構築し、変更の影響を最小限に抑える

- テスト環境の整備:システム更新前に連携テストを実施し、問題を事前に洗い出す

初期導入のコストと運用負担の最小化

システム連携を進めるには、システム開発やデータ移行のコストがかかることが多く、特に中小企業では導入のハードルが高くなることがあります。また、導入後のメンテナンスや運用負担も軽視できません。

解決策

- クラウドベースの連携ツールを活用:初期投資を抑えながらスケーラブルな連携を実現する

- 段階的な導入:一度に全システムを連携するのではなく、優先度の高い部分から段階的に実施する

- ベンダーサポートの活用:システム連携の専門企業の支援を受けることで、導入の負担を軽減する

システム連携には多くのメリットがある一方で、データのフォーマット統一、セキュリティ管理、システム更新時の互換性確保、初期導入コストなどの課題が伴います。しかし、適切なツールや運用方法を導入することで、こうした課題を解決しながら効果的なシステム連携を実現することが可能です。

業務効率化に欠かせないシステム連携とジュガールワークフロー

企業がデジタル化を進める中で、業務システムの導入は必須となっています。しかし、異なるシステム同士が連携していないと、以下のような課題が発生します。

- データが複数のシステムに分散し、情報の一元管理ができない

- 同じデータを何度も手入力する必要があり、業務の負担が増加する

- システムごとに操作が異なり、従業員の学習コストが高くなる

- 情報共有がスムーズにできず、業務の進行が遅れる

このような問題を解決するために、システム連携を実現するワークフロー管理ツールが求められています。その中でも、ジュガールワークフローは、API連携やRPA統合を活用し、スムーズなデータのやり取りを可能にするプラットフォームとして注目されています。

本記事では、ジュガールワークフローの特長や他システムとの互換性、そして具体的なシステム連携の方法について詳しく解説します。

ジュガールワークフローとは?

ジュガールワークフローは、単なるワークフロー管理ツールではなく、異なるシステムをつなげて業務プロセスを自動化するプラットフォームです。企業のデジタル化を推進し、業務の効率化を支援するために開発されました。

特に、APIを活用したリアルタイムデータ連携や、RPAとの統合による業務自動化に強みを持ち、シンプルな承認フローから複雑な業務プロセスの最適化まで対応可能です。

システム連携における特長

ノーコード・ローコードでのシステム連携

ジュガールワークフローは、プログラミング不要でシステム連携を構築できるノーコード・ローコードツールとして設計されています。これにより、IT部門に依存せず、業務担当者自身が柔軟にワークフローを作成・変更できます。

直感的なワークフロー設計

- 申請・承認フローを簡単に作成可能

- 業務プロセスに応じた分岐設定が可能(例:金額が一定以上の場合は上長承認が必要)

- 承認後のアクション(外部システムへのデータ送信など)を自動化

柔軟な拡張性

ジュガールワークフローは、シンプルな承認フローから、複雑な業務プロセスの自動化まで、幅広い用途に対応できます。また、外部システムとのAPI連携を活用することで、既存の業務システムとスムーズに統合できます。

他システムとの互換性

既存システムとの連携を想定した設計

ジュガールワークフローは、外部システムとのデータ連携を前提に開発されており、APIを活用して柔軟に統合できる設計になっています。これにより、他の業務システムとスムーズに接続し、データの一元管理が可能になります。

APIとRPAを活用した統合

- API対応システムとの連携:REST APIを活用し、データのリアルタイム連携が可能

- RPAを活用したレガシーシステムとの統合:APIがないシステムにも対応可能

ジュガールワークフローで実現するシステム連携

API連携によるリアルタイムデータ連携

ジュガールワークフローは、API(Application Programming Interface)を活用したリアルタイムデータ連携をサポートしています。これにより、異なるシステム間でデータのやり取りをスムーズに行うことができ、業務のスピードと正確性が向上します。

具体的な活用例

- ワークフローで承認されたデータを、外部のデータベースやCRMに自動送信

- 申請フォームのデータをAPI経由で外部システムに登録し、二重入力を防止

- ワークフロー完了後に、外部システムへ自動通知を送信(Webhook対応)

RPAとの統合で自動化を強化

API連携が難しいレガシーシステムの場合でも、ジュガールワークフローはRPA(Robotic Process Automation)を組み合わせることで、業務の自動化を強化できます。

RPAとの統合による活用例

- 紙ベースの申請書類のデジタル化:OCRと組み合わせ、手書きのデータをワークフローに取り込む

- システム間のデータ転記を自動化:APIがないシステムでも、RPAを活用して情報を転送

- 定型業務の自動化:請求書処理や人事データの更新を自動化

柔軟なカスタマイズ性

ジュガールワークフローは、企業の業務プロセスに応じたカスタマイズが可能であり、導入企業のニーズに応じた設定変更が柔軟に行えます。

主なカスタマイズ可能な要素

- 承認フローの設定(直列・並列・条件分岐)

- データ項目のカスタマイズ(申請フォームの編集)

- 外部システムとのデータ連携方法の設定(LINEWork、API、Webhook)

セキュリティとデータ管理の向上

システム連携を行う際には、データの安全性と管理体制の確保が不可欠です。ジュガールワークフローは、セキュリティを考慮したシステム設計がされており、以下のような機能を提供しています。

主なセキュリティ機能

- アクセス制御機能:ユーザーごとに閲覧・編集権限を設定可能

- 通信の暗号化:SSL/TLSによる安全なデータ通信

- 監査ログの記録:ワークフローの操作履歴を記録し、監査対応を強化

導入時の成功ポイントと注意点

ジュガールワークフローを導入し、システム連携を成功させるためには、事前準備や運用の設計が重要です。システムを導入するだけではなく、実際の業務に適用し、スムーズに運用できるようにするためのポイントを押さえることで、最大限の効果を発揮できます。ここでは、導入時の成功のポイントと、注意すべき課題について解説します。

導入時の成功ポイント

1. システム連携の目的とゴールを明確にする

システム連携を行う理由を明確にし、導入の目的を定めることが重要です。単に「業務を効率化したい」というだけでなく、どの業務プロセスを最適化するのか、どのデータを統合するのか、最終的にどのような成果を得たいのかを具体的に設定します。

ポイント

- 「紙ベースの申請を電子化し、承認スピードを向上させる」

- 「異なるシステム間の二重入力をなくし、業務の負担を軽減する」

- 「リアルタイムでデータを共有し、意思決定の迅速化を図る」

目的が明確でないと、導入後の評価が難しくなり、適切な改善ができなくなるため、最初に明確なゴールを設定することが重要です。

2. 段階的な導入を行う

いきなり全社的に導入するのではなく、試験運用(PoC:Proof of Concept)を実施し、スモールスタートで導入することが推奨されます。

ステップごとの導入例

- 小規模な部門で試験運用を行い、業務への適合性を確認

- フィードバックを収集し、ワークフローの最適化を行う

- 全社展開を行い、システム定着を促進

特に、業務フローが複雑な場合は、最初にシンプルなプロセスから導入し、徐々に範囲を拡大していくことで、スムーズに定着させることができます。

3. API連携・RPA活用の可能性を事前に確認する

ジュガールワークフローを活用する場合、他の業務システムとのデータ連携が重要なポイントとなります。事前に、APIが利用できるかどうか、RPAを活用できるかを確認し、最適な連携手法を選択します。

API連携が適しているケース

- CRMや会計システムなど、クラウドサービスを利用している場合

- 外部データとのリアルタイム連携が求められる業務

RPAが適しているケース

- 既存のレガシーシステムとの連携が必要な場合

- APIが提供されていないシステムにデータ入力が必要な場合

どのような連携が最も適しているのかを見極め、事前に準備を進めることで、スムーズな導入が可能になります。

4. ユーザー教育と運用ルールの策定

システムの導入には、実際に利用する従業員の理解とスキル習得が不可欠です。特に、新しいワークフローシステムを導入する際には、使い方や運用ルールを明確にし、社内での認知度を高めることが重要になります。

効果的な教育・運用策

- 研修やハンズオンセッションを実施し、従業員が実際に操作できる環境を提供

- 使い方を分かりやすく説明したマニュアルや動画を作成

- 問い合わせ窓口を設置し、導入初期のサポート体制を整備

また、導入後も定期的にフィードバックを収集し、運用の改善を行うことで、スムーズな定着と業務効率化を実現できます。

導入時の注意点

1. 現行業務とのギャップを最小限に抑える

新しいシステムを導入すると、従業員の業務プロセスが変わるため、抵抗感が生まれることがあります。特に、紙ベースの申請からデジタル化に移行する場合、業務の流れを大きく変えることになるため、できるだけ現行業務に近い形で導入し、スムーズに移行できるように工夫することが重要です。

対策

- 既存の業務フローを可視化し、どの部分をどのように改善するのかを整理

- 影響の大きい業務は、段階的にデジタル化を進める

- 利用者の意見を取り入れ、最適な導入計画を策定

2. セキュリティ対策を考慮する

システム連携を行う際には、データのセキュリティにも十分な注意が必要です。特に、外部システムとデータをやり取りする場合、不正アクセスや情報漏洩のリスクが発生する可能性があります。

考慮すべきセキュリティ対策

- アクセス制御を適切に設定し、不要なユーザーがデータにアクセスできないようにする

- 通信を暗号化し、安全なデータ送受信を確保する

- 操作ログを記録し、問題発生時に迅速に対応できるようにする

特に、個人情報や機密データを扱う場合は、適切なガバナンス体制を整えることが求められます。

3. 過度なカスタマイズを避ける

システム導入時に、自社の業務に合わせて細かくカスタマイズしすぎると、運用が複雑になり、システムの保守・管理が困難になることがあります。

対策

- 可能な限り標準機能を活用し、過度なカスタマイズは最小限に抑える

- シンプルなワークフロー設計を心がけ、変更しやすい構成を維持する

- 業務要件が変わった際に柔軟に対応できるよう、拡張性を意識する

ジュガールワークフローを導入し、システム連携を成功させるためには、目的を明確にし、スモールスタートで導入することが重要です。APIやRPAを活用した最適な連携手法を選び、運用ルールの整備やユーザー教育をしっかりと行うことで、スムーズな定着が可能になります。

また、セキュリティ対策や過度なカスタマイズの回避など、導入時の注意点を押さえることで、運用後のトラブルを最小限に抑え、効果的なシステム連携を実現できます。

Q&A(よくある質問と回答)

システム連携やジュガールワークフローの導入に関するよくある質問とその回答をまとめました。システム導入を検討している方や、運用を始めたばかりの方はぜひ参考にしてください。

システム連携に関する質問

Q1. システム連携を導入するメリットは何ですか?

A. システム連携を導入することで、以下のようなメリットが得られます。

- 業務の自動化:異なるシステム間でのデータ入力を自動化し、手作業を削減

- データの一元管理:異なるツールのデータを統合し、情報の分散を防ぐ

- ヒューマンエラーの防止:手入力によるデータのミスを削減し、精度を向上

- 業務のスピードアップ:データのリアルタイム連携により、迅速な意思決定が可能

たとえば、顧客管理システム(CRM)と会計システムを連携することで、営業が登録した受注情報が自動で請求処理に反映されるようになり、業務効率が向上します。

Q2. システム連携にはどのような方法がありますか?

A. 主なシステム連携の方法には、以下のようなものがあります。

| 連携方法 | 特徴 | 活用例 |

| API連携 | システム間でリアルタイムデータ連携が可能 | CRMとERPを統合し、データを即時更新 |

| RPA(Robotic Process Automation) | GUI操作を自動化し、API非対応のシステムとも連携可能 | 既存の業務システムへ自動入力 |

| ETL(Extract, Transform, Load) | 大量データの抽出・変換・統合を行う | 分析用データをデータウェアハウスに統合 |

| バッチ処理 | 定期的に大量のデータを一括処理 | 夜間にデータ更新を実施 |

| メッセージキュー | 非同期でのデータ送受信が可能 | ECサイトの注文情報を管理システムへ送信 |

企業のニーズに応じて適切な連携方法を選択することが重要です。

Q3. API連携とRPA連携の違いは何ですか?

A. API連携は、システム同士が直接データをやり取りできる仕組みですが、APIが提供されていないシステムとの連携にはRPAを活用する必要があります。

- API連携:リアルタイムでのデータ通信が可能で、拡張性が高い

- RPA:既存のシステム画面を操作し、データ入力や転記を自動化できる

たとえば、最新のクラウドシステム同士の連携にはAPIが最適ですが、レガシーシステムを含む環境ではRPAの活用が有効です。

Q4. システム連携の導入で失敗しやすいポイントは?

A. 以下のような点が、システム連携の導入で失敗しやすいポイントです。

- 目的が不明確:何を解決するために連携するのかが定まっていないと、効果的な運用ができない

- 適切な連携方法を選んでいない:リアルタイム処理が必要なのにバッチ処理を採用するなど、最適な手法を選択していない

- 既存システムの仕様を把握していない:連携先のAPI仕様やデータ形式を事前に確認せずに導入を進めると、実装時に問題が発生しやすい

- セキュリティリスクの考慮不足:データ連携時のセキュリティ対策(暗号化、アクセス制限など)を十分に考慮しないと、情報漏洩のリスクが高まる

これらの課題を回避するためには、事前の設計とテストをしっかり行うことが重要です。

ジュガールワークフローに関する質問

Q5. ジュガールワークフローを導入するメリットは?

A. ジュガールワークフローを導入することで、ワークフローの自動化とシステム連携の効率化が実現できます。

- 直感的な操作でノーコード・ローコード開発が可能

- APIを活用したリアルタイムデータ連携に対応

- LINE WORKSとの統合で、モバイル端末からの申請・承認が可能

- アクセス制御や監査ログ記録など、強固なセキュリティ対策

業務フローを最適化し、申請・承認プロセスを効率化することで、企業全体の生産性向上につながります。

Q6. ジュガールワークフローはどのようなシステムと連携できますか?

A. 連携可能なシステムの例は以下の通りです。

| カテゴリ | 主な連携システム | 連携方法 |

| コミュニケーションツール | LINE WORKS | 公式API連携 |

| データ連携 | 外部データベース(API対応) | REST API、Webhook |

| RPAツール | 既存システムとの自動化 | RPAソフトウェア統合 |

ジュガールワークフローはAPIを活用して外部システムとの統合が可能ですが、対応するシステムについては事前に仕様を確認することが推奨されます。

Q7. LINE WORKSとの連携では何ができる?

A. ジュガールワークフローとLINE WORKSを連携することで、以下のことが可能になります。

- ワークフローの申請・承認通知をLINE WORKSのトークで受信

- LINE WORKS上で直接承認を行う

- 申請状況をリアルタイムで確認

これにより、業務フローをよりスムーズにし、承認プロセスのスピードを向上させることができます。

Q8. セキュリティ面の対策は?

A. ジュガールワークフローでは、企業のデータを安全に管理するためのセキュリティ機能を備えています。

- アクセス制御の設定:ユーザーごとに閲覧・編集の制限を設定

- 通信の暗号化:SSL/TLSによる安全なデータ通信

- 監査ログの記録:操作履歴を記録し、不正アクセスを防止

セキュリティ対策がしっかり施されているため、安心してシステムを利用できます。

まとめ:システムをつなげて、業務をもっと快適に!

システム連携の重要性がますます高まる中、企業は効率的なデータ管理と業務の最適化を求めています。ジュガールワークフローを活用することで、異なるシステム間のデータをシームレスに統合し、業務フローをスムーズにすることが可能です。

本記事を通じて、システム連携のメリットや課題、ジュガールワークフローによる具体的な解決策について解説しました。ここで、導入を成功させるための重要なポイントを振り返ります。

システム連携の成功ポイント

✅ 目的とゴールを明確にする:何を解決するためのシステム連携なのかを定める

✅ 適切な連携手法を選択する:API、RPA、ETL、バッチ処理など、業務に最適な方法を選ぶ

✅ 段階的な導入を進める:小規模な試験運用(PoC)を実施し、フィードバックを活かしながら全社展開する

✅ セキュリティを確保する:データの安全性を確保し、アクセス制御や暗号化の仕組みを導入する

✅ 従業員の理解と教育を強化する:操作方法のトレーニングやサポート体制を整え、定着を促進する

ジュガールワークフローの活用による効果

🔹 ワークフローの自動化:煩雑な申請・承認業務を効率化し、業務のスピードアップを実現

🔹 API連携によるデータ統合:異なるシステム間でリアルタイムにデータを同期し、情報の一元管理が可能

🔹 LINE WORKSとの連携でモバイル対応:どこからでも簡単に申請・承認ができ、リモートワークや外出先でもスムーズに業務処理

🔹 RPAとの統合で手作業を削減:API非対応のレガシーシステムとも自動連携し、業務の効率化を推進

これらのポイントを活かしながらシステム連携を進めることで、業務の効率化だけでなく、従業員の負担軽減や意思決定の迅速化も実現できます。