この記事のポイント

- 休暇届は、種類が多く申請プロセスも複雑化しているため、ミスや遅延が起きやすい。

- 法定休暇と特別休暇を含めた、企業ごとの制度把握と運用が課題。

- ジュガールなら、休暇の種類に応じたテンプレート・承認フローを標準化し、申請から管理まで一元化できる。

休暇届とは

休暇届は、従業員が会社や組織から休暇を取得する際に提出する書類です。従業員と管理者の双方にとって、休暇のスケジュールやスタッフの配置などを調整するために必要なものとなります。

休暇届の書き方

「この休暇、いつまでに申請すればいいんだっけ?」「うちの会社って、どんな特別休暇があったかな…?」休暇を取りたいけれど、申請書の書き方や種類、会社のルールが分からず、結局面倒になって諦めてしまった経験はありませんか?

ジュガールなら、年次有給休暇から育児・介護休暇、そして企業独自の特別休暇まで、あらゆる休暇申請のテンプレートを完備。必要な情報を入力するだけで、誰でも迷わず正確な休暇届を作成・提出できます。もう、休暇申請で悩む必要はありません。

>休暇申請の煩わしさから解放される。ジュガールの申請・届出ソリューションで、スマートな休暇取得を実現する

休暇届の書き方は、企業や組織によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような項目が含まれます。

| 届出日 | 休暇届を提出する日付を記入します。 |

| 宛先 | 休暇届の提出先の部署や担当者を記入します。 |

| 氏名・所属部署 | 休暇を申請する従業員の氏名と所属部署を記入します。 |

| 休暇の種類 | 有給休暇、特別休暇、病気休暇など、申請する休暇の種類を記入します。 |

| 休暇の期間 | 休暇を取得する機関を開始日と終了日を明記します。 |

| 休暇理由 | 休暇を取得する理由を簡潔に記入します。 |

| 連絡先 | 緊急の場合に連絡がとれる電話番号やメールアドレスなどの連絡先を記入します。 |

| 署名・捺印 | 休暇届を提出する従業員の署名と日付を記入し、企業や担当者が確認のために捺印します。 |

以上の項目が基本的な休暇届の書き方となります。企業や組織によっては、休暇届の書式が定められている場合もありますので、事前に確認してから書類を作成することをおすすめします。

休暇届けの書き方

- 提出日を記入する

書類の作成日を記入します(例:2025年7月9日)。

会社の規定で「○日前までに提出」などのルールがある場合は要注意。 - 宛先(提出先)を記入する

所属部署の上司や人事部など、休暇届を提出する担当者を明記します。

- 氏名と所属部署を書く

申請者本人のフルネームと現在の所属部署を記入します。

- 休暇の種類を選ぶ

申請する休暇の種類を明確に記入します(例:年次有給休暇、育児休暇、忌引休暇など)。

会社独自の特別休暇がある場合は、その正式名称を記載しましょう。 - 休暇の期間を明記する

休暇の開始日と終了日を具体的に書きます(例:2025年7月20日~7月22日)。

半日や時間単位での申請が可能な場合は、時間帯も記入します。 - 休暇の理由を書く(任意)

法的には有給休暇の理由は不要ですが、「私用のため」など簡単に書くのが一般的。

冠婚葬祭・通院・育児・介護など、具体的に書いても問題ありません。 - 連絡先を記入する

休暇中に緊急連絡が取れる電話番号やメールアドレスを記載します。

- 署名・捺印をする

最後に申請者の署名を記入し、必要であれば押印します。

書式によっては電子署名や押印不要な場合もあるため、社内ルールを確認しましょう。

休暇届のテンプレート

休暇届の一般的なテンプレートをご紹介します。

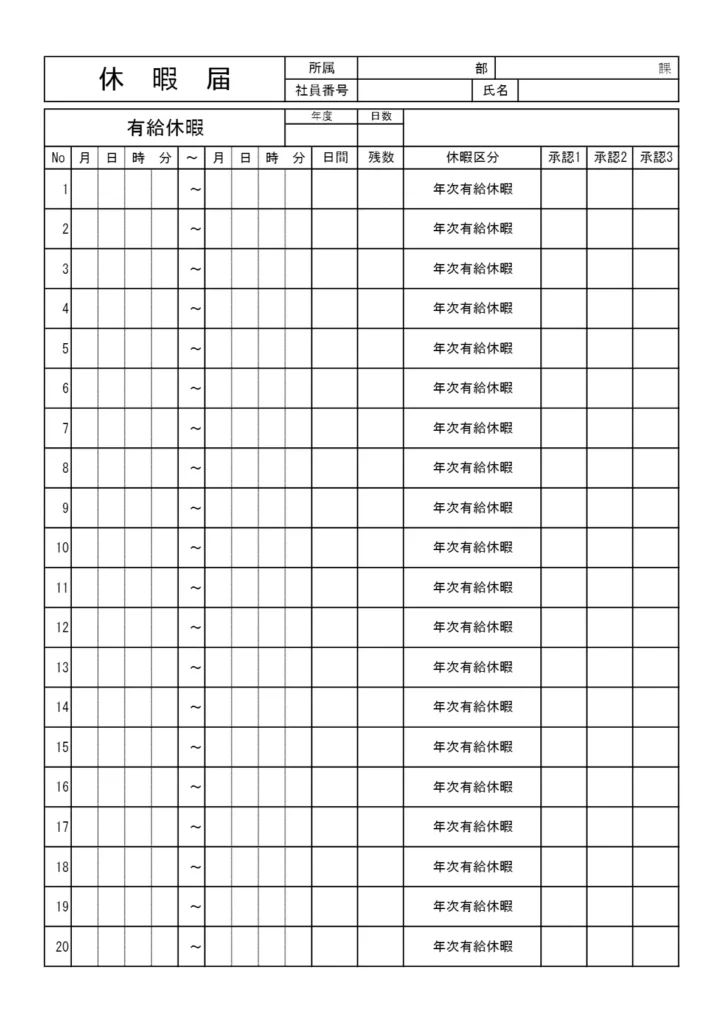

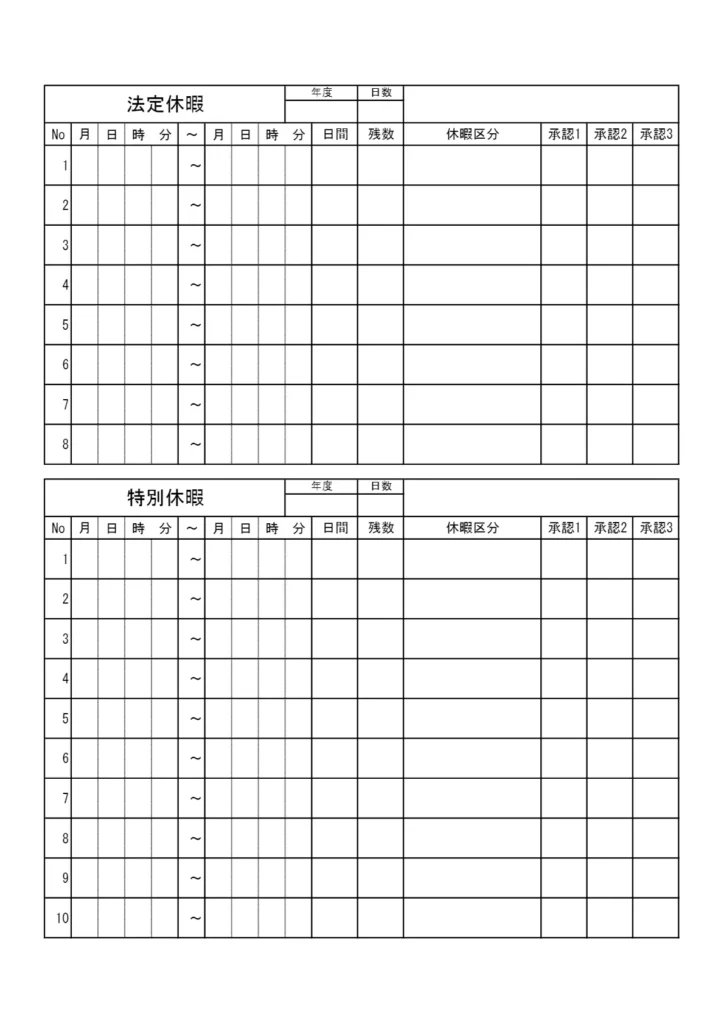

休暇届テンプレート1(一覧の形式)

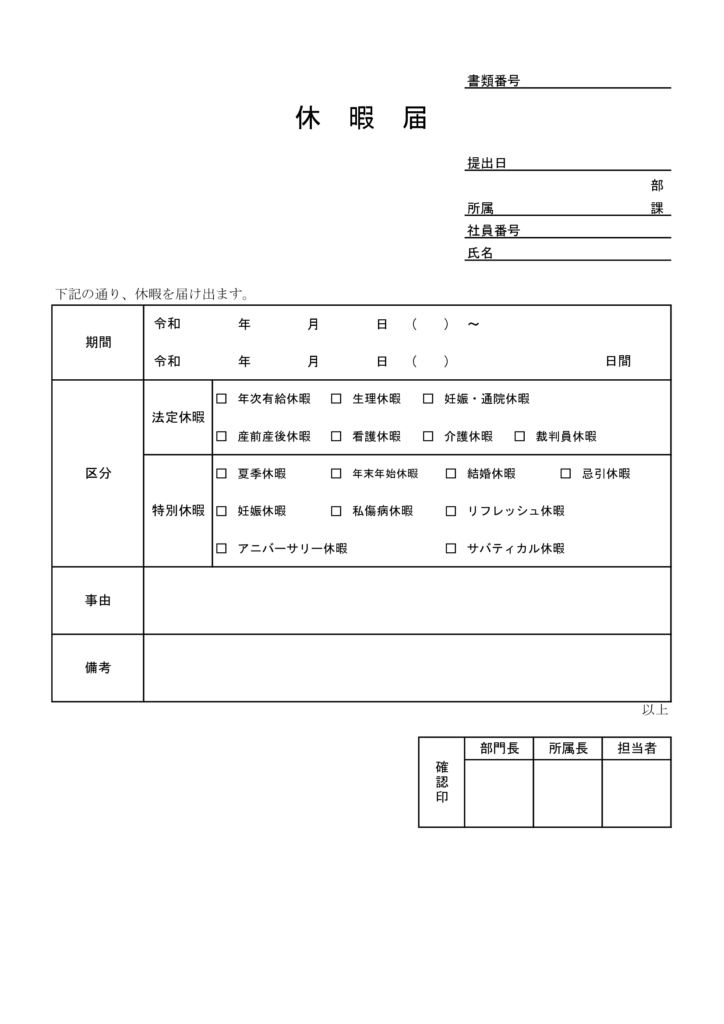

休暇届テンプレート2(都度提出する形式)

休暇理由はどのように書いたらいい?

法律上、会社は労働者が申請した有給休暇の理由を問うことはできません。理由によって休暇取得を拒否することも違法です。もしそのような扱いを受けた場合は、労働基準監督署に相談することが推奨されます。

したがって、休暇理由の記載が無くても承認されますが、「私用のため」、「家事都合のため」と記入するのが一般的です。

その他、よくある休暇理由として、以下のものが挙げられます。

- 通院のため

- 免許更新のため

- 行政手続きのため

- 冠婚葬祭のため

- 子どもの学校行事のため

- 介護のため

- 病気療養のため

- 休養のため

法定休暇とは

法定休暇とは、法律で定められた休暇のことで、企業は従業員から請求があった場合は必ず法定休暇を与える義務があります。

例えば、法定休暇である年次有給休暇は、勤続年数や所定労働日数に応じて付与される有給休暇であり、賃金を保障しながら労働が免除されます。

一方、労働基準法や育児介護休業法といった法律で定められた休暇であっても、「有給」ではなく「無給」の休暇があります。

そのため、企業の判断によって、有給にするか無給にするかを決められます。

年次有給休暇(労働基準法第39条)

年次有給休暇は、労働者が1年間の勤務に対して法律に基づき付与される有給の休暇です。勤続年数が長くなるにつれて、付与される休暇日数も増加します。例えば、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日となり、最大で20日まで増えます。休暇は原則として自由に取得することができますが、会社の業務に支障が出る場合は、取得日を変更することが求められることもあります。

厚生労働省の資料に詳細がまとめられています。

>年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省

生理休暇(労働基準法68条)

生理休暇は、生理日の就業が困難な女性が請求したときに、取得できる休暇です。労働基準法第68条には、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定められています。雇用形態や勤務形態を問わず、すべての女性労働者が取得可能です。 また、休暇の日数や期間、業務内容には制限がなく、半日や時間単位での請求もできます。就業規則でも生理休暇の日数を限定することはできません。

妊娠休暇・通院休暇(男女雇用機会均等法第12条)

妊娠中の従業員が健康診査を受けるために必要な通院時間を確保する休暇です。通院休暇は、妊娠中の定期健診や必要な医療処置のために取得できます。妊娠中の従業員から健康診査の要望があった場合、企業側は移動時間を含めて通院時間を十分に確保する義務があります。

産前産後休業(労働基準法68条)

産前産後休業とは、出産の前後において取得できる休暇のことで、正確には産前休業と産後休業に分かれており、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産後8週間まで取得可能です。この休暇は、母体の健康と赤ちゃんのケアをサポートするために設けられており、産後休業中は育児休業給付金が支給されることもあります。一般的に産休と呼ばれることが多いです。

子の看護休暇(育児介護休業法第16条)

子の看護休暇は、小学校入学前の子どもがケガや病気をした場合、通院や看病などを理由に取得できる休暇のことです。年間5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得可能で、従業員はこの休暇を利用して子どものケアに専念できます。

「生理休暇って、誰に申請すればいいんだろう…」「子の看護休暇、今年の残日数はあと何日だっけ?」従業員一人ひとりのライフステージに合わせた多様な休暇制度がある一方で、その管理や申請プロセスは複雑になりがちです。

ジュガールは、法定休暇から企業独自の特別休暇まで、各休暇の種類に応じた申請フローをシステム上で設定できます。従業員は自分の取得可能な休暇日数や申請状況をリアルタイムで確認でき、管理者は各従業員の休暇取得状況を一元管理。適正な休暇運用をサポートします。

>多様な休暇制度をスムーズに運用。ジュガールの申請・届出ソリューションで、従業員のワークライフバランスを支援する

介護休暇(育児介護休業法第16条)

要介護状態にある家族の介護を目的とした休暇で、従業員は年間5日(介護対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得できます。この休暇を利用することで、従業員は家族の介護に集中することができます。

出生時育児休業(育児介護休業法第5条)

出生時育児休業とは、従業員が子どもの出生から8週間以内に、最大4週間まで取得できる育休制度です。父親が積極的に育児に参加できるように設けられた制度で、育児への関与を促進することを目的としています。「パパ休暇」制度に代わって、2022年10月からスタートした新制度です。

育児休業(育児介護休業法第5条)

育児休業とは、子どもを育てるために1歳になるまで連続して取れる休業のことです。基本的には、雇用形態や性別を問わず取得が可能です。

介護休業(育児介護休業法第11条)

介護休業とは、要介護状態になった両親や兄弟などの介護のため、事業主に申し出ることにより取得できる休業のことです。対象家族1人につき通算93日、3回まで分割して取得可能でなため、介護休暇と比べまとまった日数を休むための制度と言えます。

裁判員休暇(労働基準法第7条)

裁判員休暇は、従業員の方が裁判員等に選ばれた場合に,裁判員の仕事に必要な休みが取得できる制度です。労働基準法第7条に、使用者は従業員から裁判員のための休暇の請求があった場合には拒んではならない旨が記載されています。

特別休暇(法定外休暇)とは

特別休暇(法定外休暇)とは、企業独自の福利厚生として用意された休暇です。法律上、絶対に与えなければいけない義務はありません。

法的な義務がない休暇なので、それを有給にするのか無給にするのかは、企業が自由に決めることができます。

特別休暇のメリットは、企業・従業員双方に考えられます。

企業にとってのメリット

・生産性の向上が期待できる

・人材が確保しやすくなる

・企業イメージの向上につながる

従業員にとってのメリット

・病気をしたときに休みやすい

・家族や自分のために時間を使いやすくなる

・自身のスキルアップの時間がとりやすくなる

特別休暇について、いくつかご紹介します。特別休暇は企業独自の福利厚生なので、独自の運用ルールで様々な休暇を採用している企業もあります。

夏季休暇

夏季休暇とは、一般に8月のお盆休みや一定期間中に取得できる夏季休暇のことです。多くの企業や学校では、この時期に一斉に休暇を取り、家族と過ごしたり、旅行に行ったりすることが一般的です。特にお盆期間中は、多くの人々が実家に帰省し、家族や親戚と一緒に過ごします。また、夏季休暇は、リフレッシュするための貴重な時間として、業務の効率を向上させる効果もあります。

年末年始休暇

年末年始休暇とは、大晦日やお正月といった年末年始の時期に取得できる休暇のことです。通常、12月29日から1月3日までの期間が多くの企業での年末年始休暇となります。この期間は、家族と過ごしたり、初詣に行ったり、新年の抱負を立てたりする時間として使われます。また、一年の疲れを癒し、新たな年を迎えるための重要な休暇期間でもあります。

結婚休暇

結婚休暇とは、従業員本人が結婚する場合に取得できる休暇のことです。一般的には、結婚式の準備や新婚旅行などのために使われます。結婚休暇は、従業員にとって非常に大切な人生の節目を祝うための休暇であり、多くの企業が数日から一週間程度の休暇を提供しています。

忌引休暇

忌引休暇は、従業員本人の配偶者や身内に不幸があった場合に取得できる休暇のことです。この休暇は、葬儀の準備や参列、喪に服す期間として与えられます。忌引休暇の期間は、亡くなった方との関係性によって異なるケースが多いです。

妊娠休暇(法定外)

妊娠休暇とは、妊婦自身やお腹の中の赤ちゃんの健康のため、妊婦中に体調が悪い時などに使える休暇のことです。つわり休暇と呼ばれることもあります。法定外の休暇として、多くの企業が妊婦の健康を守るために導入しており、つわりやその他の妊娠特有の症状に対応するために活用されます。

私傷病休暇

私傷病休暇とは、仕事以外でのケガや病気により、勤務できない従業員が、回復するまで取得できる休暇のことです。この休暇は、労働者が適切な治療と休養を取るためのものであり、業務外での不慮の事故や病気によって生じる一時的な休業をカバーします。

リフレッシュ休暇

リフレッシュ休暇とは、勤続年数が長い従業員が取得できる休暇のことです。一定の年数を勤務した従業員に対して与えられ、精神的・肉体的なリフレッシュを目的としています。この休暇により、従業員のモチベーションや生産性が向上し、長期的な勤務継続を促す効果があります。

アニバーサリー休暇

アニバーサリー休暇は、従業員や家族の誕生日や結婚記念日などに取得できる休暇のことです。この休暇は、特別な日を大切にするために設けられており、家族との絆を深めるための時間として利用されます。従業員のワークライフバランスを重視し、こうした休暇を導入しているケースがあります。

サバティカル休暇

サバティカル休暇とは、元々はヨーロッパで広く利用されていた休暇で、ある程度継続勤務年数のある労働者に対して、1ヶ月以上から1年程度の長期休暇を与える休暇のことです。この休暇は、研究や自己啓発、家族との時間を過ごすために利用されることが多く、従業員が新たな視点やスキルを獲得するための重要な期間となります。サバティカル休暇を取り入れる企業は、従業員の成長を促進し、長期的な雇用関係を築くことを目指しています。

「休暇届、紙で提出だと承認まで時間がかかるんだよな…」「外出先からだと申請できないから、結局出社しないと…」休暇申請のプロセスがアナログだと、従業員の利便性を損なうだけでなく、業務調整の遅れにもつながりかねません。

ジュガールは、休暇届の申請から承認までを完全に電子化します。スマートフォンアプリからいつでもどこでも申請・承認が可能。さらに、LINE WORKSやTeamsなどのメッセージアプリとも連携し、普段使い慣れたツールから直接承認アクションを実行できます。これにより、休暇申請のリードタイムを劇的に短縮し、業務のスムーズな継続を可能にします。

>休暇申請をどこでも、スピーディーに。ジュガールの申請・届出ソリューションで、ワークフローをデジタル化し、業務効率を向上させる

休暇届をワークフローシステムで電子化するメリット

効率化とスピードアップ

休暇届を電子化すると、申請が瞬時に関係者に届き、すぐに承認プロセスが始まります。これにより、紙の書類を手渡しで回す手間が省け、承認がスムーズに進みます。また、申請の進捗状況がリアルタイムで通知されるため、どこで止まっているかがすぐにわかり、無駄な遅延を防げます。

統一の様式で管理できる

電子化により、手書きや手入力によるミスが大幅に減少します。すべての申請が統一されたフォーマットで行われるため、情報が一貫して正確に記録されます。また、過去の申請履歴も自動的に保存されるため、後で確認や参照が必要なときにも安心です。

コスト削減と環境保護

紙の使用や印刷にかかるコストが削減されます。また、紙の書類を保管するためのスペースも不要になるため、オフィスのスペースを有効に使えます。さらに、ペーパーレス化により、環境への負荷も軽減され、エコなオフィス運営に貢献します。

アクセスの容易さとセキュリティ

インターネットさえあれば、どこからでも休暇申請が可能です。リモートワーク中や外出先からでもスマートフォンやタブレットで簡単に申請や承認ができます。また、電子データは適切に管理され、アクセス権限を設定することで、重要な情報へのアクセスを制限できます。さらに、定期的なデータバックアップにより、紛失や破損のリスクも低減されます。

よくある質問(FAQ)

A. 企業ごとに申請期限が異なるため、就業規則や社内マニュアルで確認してください。一般的には、希望する休暇日の数日前〜1週間前の提出が推奨されます。

この記事内で紹介している「休暇届テンプレート」からPDFまたはExcel形式でダウンロード可能です。会社指定のフォーマットがある場合は、そちらを優先してください。

A. 法律上、有給休暇については理由の記載義務はありません。一般的には「私用のため」「家事都合のため」と記載されることが多いです。