部署異動がもたらす“想定外の手間”とは

部署異動は、社員の成長や適材適所の実現、組織の活性化に欠かせない人事施策です。

しかし、現場レベルでは「思ったよりも手間がかかる」「引き継ぎがうまくいかない」「業務が一時的に止まる」といった“想定外の混乱”が発生することも珍しくありません。

その原因の多くは、異動に関する準備・進行・引き継ぎといったプロセスが、

明確に整備されていない or 属人化していること。

たとえば、こんな声はありませんか?

- 「前任者の業務がブラックボックスで引き継げない…」

- 「異動者が何をやっていたのか全然わからない」

- 「異動通知が関係者に伝わっておらず混乱した」

これらの“タイムラグ”や“情報の分断”は、企業の生産性にじわじわと悪影響を与える要因です。

部署異動で発生しやすい3つのタイムラグ

部署異動は、人材活用や組織強化のために欠かせない仕組みですが、その裏側ではさまざまな“タイムラグ”が発生しがちです。このタイムラグが解消されないままだと、生産性の低下はもちろん、関係者の心理的負荷や職場の混乱にもつながります。

ここでは、部署異動でよく見られる3つのタイムラグを時系列で解説します。

異動前・準備と情報共有の不足

まず最初に課題となるのが、異動の準備段階における「情報共有の不足」です。

異動の内示や発表が関係者の間でバラバラに伝わる、あるいは直前まで伏せられてしまうことで、業務の調整や引き継ぎ準備が間に合わないケースは少なくありません。

また、異動する本人がどんな業務を担っていたのか、その中でも特に重要な対応や顧客は誰なのかといった情報が、口頭や個人メモのままで整理されていないケースも多く見受けられます。属人化された業務を急ごしらえで引き継ごうとすると、当然ながら“抜け漏れ”が起きやすくなります。

異動中・引き継ぎの曖昧さと進行管理の不備

異動が本格的に動き出すと、次に問題となるのが「引き継ぎそのもの」です。

何を、誰に、いつ、どうやって引き継ぐか――この基本が明確に決まっていないため、異動者が旧部署と新部署の業務を一時的に“二重対応”してしまうケースも多くあります。

また、進行状況が見える化されていないと、関係者が「もう引き継がれたと思っていた」「まだ終わっていないのか」といった食い違いを起こし、業務が滞る原因にもなります。こうした状況を放置すると、チーム間の信頼関係にもヒビが入ってしまう可能性があります。

異動後・新しい環境への立ち上がりが遅れる

無事に異動が完了したとしても、最後に待ち受けているのが「立ち上がりの遅れ」です。

新しい部署での業務内容や使用するツール、仕事の進め方に慣れるまでには一定の時間がかかります。特に、旧部署とは全く異なる業務領域の場合、その適応期間はさらに長引く傾向があります。

加えて、人間関係の構築もゼロからのスタートになります。部署の雰囲気やコミュニケーションスタイルが合わず、相談しづらい・聞きづらいという状態になれば、本来のパフォーマンスを発揮できないまま時間だけが過ぎてしまうことも。

この段階で上司やチームがうまくサポートできていないと、異動者は「放置されている」と感じ、モチベーションの低下や早期退職の引き金にもなりかねません。

このように、部署異動には段階ごとに異なる“タイムラグの種”が潜んでいます。それらを未然に防ぎ、スムーズな異動を実現するには、属人化を排し、情報や業務を「仕組み」で回す視点が求められます。

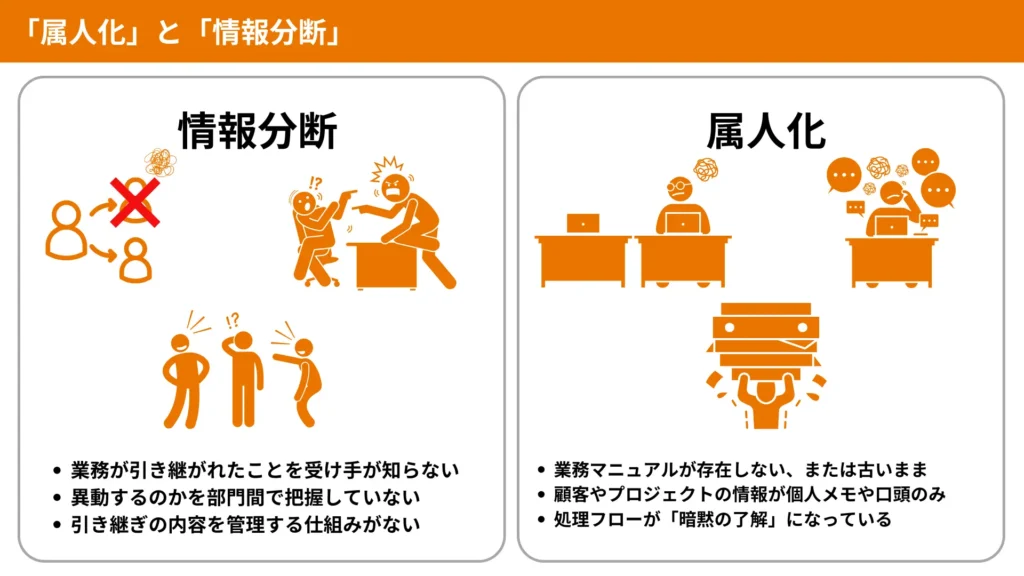

タイムラグの原因は「属人化」と「情報分断」

部署異動におけるタイムラグは、単なる「準備不足」や「忙しさ」が原因ではありません。多くの場合、その根本には業務の属人化と情報の分断という2つの構造的な問題が潜んでいます。

属人化とは業務が「その人にしかできない」状態

属人化とは、業務が個人の知識や経験に依存し、他の人が代わりに対応できない状態を指します。

例えば、以下のような状況は要注意です。

- 業務マニュアルが存在しない、または古いまま

- 特定の顧客やプロジェクトの情報が個人メモや口頭のみ

- ツールの使い方や処理フローが「暗黙の了解」になっている

このように、その人でなければ対応できない状態が続いていると、異動や退職時にノウハウの喪失が起きるだけでなく、引き継ぎにも大きな労力がかかります。

結果として、新担当者の立ち上がりが遅れ、組織全体の業務が停滞してしまうのです。

情報分断とは必要な情報が社内に“届いていない

もう一つの原因が「情報分断」です。

異動に関わる情報(異動者リスト、引き継ぎ対象業務、進捗状況など)が関係者間で共有されていない、または遅れて伝達されることで、以下のような問題が発生します。

- 業務が引き継がれたことを受け手が知らない

- そもそも誰が異動するのかを部門間で把握していない

- 引き継ぎの完了時期や内容を管理する仕組みがない

このような状態では、異動プロセスの全体像が見えず、誰が何をすべきか分からないまま時間だけが過ぎていきます。

特に人事部門や現場マネージャーが属人的に進捗管理をしている場合、抜け漏れや伝達ミスが起きやすく、異動者本人や周囲に不信感を生む原因にもなります。

タイムラグをなくす鍵は「仕組み」と「見える化」

属人化や情報分断の問題は、“気をつける”だけでは解消できません。

必要なのは、業務や情報をチームや組織で共有・管理できる「仕組み」を整えること。

異動業務でありがちな手間・ミス事例

部署異動は、単に人を動かすだけでは完了しません。異動に関わる業務は意外と多岐にわたり、各ステップで“ありがちな手間”や“見落としがちなミス”が発生しやすいのが実情です。

ここでは、現場でよく起きる具体的な課題をフェーズごとに整理してみましょう。

異動通知・事務処理

▶ 手間・ミス例:通知の遅れ/関係者への共有漏れ

異動の正式な通知がギリギリまで行われず、現場が対応を後手に回る

情報が人事部門と現場マネージャー間で止まっており、チーム内で共有されていない

IT管理、総務、庶務など、関連部門への情報連携が抜けている

📌 問題点:異動者のPC・システム設定、備品手配、入退室権限などに支障が出る

引き継ぎ対応

▶ 手間・ミス例:業務の棚卸し不足/引き継ぎ内容が曖昧

担当していた業務の全体像を本人しか把握しておらず、棚卸しに時間がかかる

引き継ぎ資料が簡素 or 存在せず、後任者が困る

顧客対応・プロジェクト進行など重要業務の漏れが発生する

📌 問題点:引き継がれたはずの業務が滞り、クレームや社内トラブルに発展することも

業務の受け入れ・立ち上げ

▶ 手間・ミス例:受け入れ準備不足/OJTの場当たり対応

新部署側が異動者のスキルや経験を把握しておらず、適切な業務アサインができない

異動初日から「とりあえずこれお願い」と丸投げされてしまう

チーム紹介やツールの使い方などの初期研修が用意されていない

📌 問題点:異動者が“放置”された感覚を抱き、モチベーション低下や孤立につながる

全体管理

▶ 手間・ミス例:進捗状況が見えない/誰が担当か不明

引き継ぎや事務処理の完了状況を管理するフォーマットが存在しない

タスクが個人メールや口頭でやりとりされ、履歴が残らない

異動対象者が複数いる場合、誰がどのフェーズにいるか全く把握できない

📌 問題点:管理部門も現場も混乱し、全体として異動業務が「非効率のかたまり」になる

タイムラグを防ぐ5つの実践ポイント

部署異動で発生するタイムラグや手間は、事前に「仕組み」を整えることで大幅に削減できます。

ここでは、異動に関わる業務をスムーズに進めるための5つの実践ポイントをご紹介します。

いずれも、属人化や情報分断のリスクを軽減し、異動の成功率を高めるために有効なアプローチです。

業務の棚卸しとマニュアル化を日常化する

異動時だけ慌てて棚卸しやマニュアル整備をしていては遅すぎます。

日頃から、担当業務を「見える化」しておくことで、いざ異動となったときにもスムーズに引き継ぎが可能になります。

ポイント

- 業務内容、使っているツール、対応中の案件などを定期的に整理

- 業務ごとのマニュアルやチェックリストを社内共有できる状態に

- 更新タイミングを決めて属人化を防止

引き継ぎ・異動フローを標準化する

引き継ぎのやり方やスケジュールを人任せにすると、対応にばらつきが出てしまいます。

あらかじめ「異動が決まったらこの流れで進める」という**標準フロー(テンプレート)**を用意しておくことで、対応の抜け漏れを防げます。

ポイント

- 「引き継ぎ準備」「通知」「進捗確認」「受け入れ」などのプロセスを定型化

- 引き継ぎ対象の業務リストや担当者を明確に

- 関係部署のチェックポイントも盛り込む

異動先との事前連携とOJT計画を立てる

異動当日から「とりあえずこれやって」ではなく、異動先と事前に情報共有し、受け入れ体制を整えておくことが重要です。

必要であればOJTの計画も組み、段階的に慣れていけるようにしましょう。

ポイント

- 異動者のスキルや希望をもとに業務アサインを検討

- 異動先チームとの顔合わせ・説明会を事前に実施

- 初日~1週間~1か月など、段階的なOJTプランを立てる

コミュニケーション設計を見直す

人間関係の再構築には時間がかかるものです。異動者が孤立せず、早く馴染めるようにコミュニケーションの導線を整えることも大切です。

ポイント

- 初日にメンバー紹介やチームランチなどを実施

- メンターや相談役を決めて、不安や疑問を相談しやすくする

- チャットツールや定例ミーティングで日常的な接点をつくる

ツールで全体フローを「仕組み化」する

異動業務を人の記憶やメールのやり取りに頼っていては、属人化やミスを完全に防ぐことはできません。

業務フローを見える化し、自動化できるツールを導入することで、確実な管理と効率化が可能になります。

ポイント

- 異動通知、引き継ぎ、受け入れなどの流れをワークフローで一元管理

- 進捗や未対応タスクが一覧で確認できる仕組みに

- ノーコードで柔軟に運用できるツールを活用

ジュガールで異動業務を見える化&自動化

部署異動にまつわる業務は、「通知」「引き継ぎ」「受け入れ」「体制整備」など多くの工程を伴い、関係者も複数にまたがります。そのため、属人的に対応していると抜け漏れや伝達ミスが発生しやすくなり、タイムラグの原因になります。

そこでおすすめなのが、ジュガールのような柔軟なワークフロー管理ツールを活用し、異動業務全体を仕組み化・自動化することです。

ジュガールでできること(一例)

| 機能 | 効果 |

|---|---|

| 異動通知ワークフロー | 対象者の情報を自動で関係者に共有。通知ミスを防止。 |

| 引き継ぎチェックリスト | 業務項目や期限を可視化し、進捗をリアルタイムで把握。 |

| 関係部署との連携 | 総務・情報システム・上長などへの依頼を一括管理。 |

| 承認・記録の自動化 | メールやExcelで行っていた承認業務を効率化。履歴も保存。 |

| ノーコードでフロー設計 | 現場に合った運用ルールを簡単に反映でき、柔軟な対応が可能。 |

ジュガールを使えば、異動業務のすべてのステップを1つの仕組みで一元管理できるため、情報の抜け漏れやタスクの属人化を防ぎます。

また、可視化された進捗によって、関係者全員が今何が行われているかを把握できるため、異動の立ち上がりをスムーズにすることが可能です。

異動を「成長機会」に変えるために・ジュガール導入を

部署異動は、社員の新たな挑戦やスキル習得を促し、組織全体の活性化につながる重要な施策です。

しかしその一方で、準備・引き継ぎ・受け入れといったプロセスをきちんと整備していなければ、タイムラグが発生し、業務の混乱や人材の離脱につながるリスクもあります。

だからこそ、属人化を排除し、情報共有や進行管理を「人」から「仕組み」へと移行することが求められます。

ジュガールのような柔軟なワークフロー管理ツールを活用すれば、

複雑で煩雑な異動対応もシンプルに整い、“異動してよかった”と思える体験を社員に提供できるようになります。

部署異動の質を上げることは、組織全体の生産性と満足度を高める第一歩です。

ぜひ、仕組みで変化に強い組織づくりをはじめましょう。

FAQ~部署異動の不安・疑問にまとめてお答え~

Q1. 異動が決まった段階で、まず何をすべきですか?

A.

まずは現在担当している業務の棚卸しを行いましょう。どんな業務を行っているのか、進行中の案件、取引先、注意事項などを整理し、後任者にわかりやすく伝えられる状態にすることが大切です。あわせて、人事や上司と相談のうえ、引き継ぎスケジュールを決めておくと安心です。

Q2. 引き継ぎ内容が属人的でうまく整理できません…

A.

テンプレートやチェックリストの活用がおすすめです。たとえば「業務名」「使用ツール」「重要顧客」「未完了タスク」「注意点」などを項目ごとに記載しておけば、誰でもスムーズに引き継ぎを受けられます。ジュガールではこうした引き継ぎ項目を標準化し、タスクとして進捗管理することも可能です。

Q3. 異動後の立ち上がりを早くするにはどうすればいい?

A.

異動先での受け入れ準備がカギです。業務内容の説明はもちろん、使用ツール、チーム文化などを事前に共有してもらえると、異動者も不安なくスタートできます。部署としてOJT計画やメンター制度を用意しておくと、立ち上がりは格段に早くなります。

Q4. 異動の進捗管理はどのように行うのがよいですか

A.

異動プロセスは関係者が多く、工程も複雑になりがちです。ジュガールのようなワークフロー管理ツールを使えば、引き継ぎ・通知・承認・受け入れまでを一覧化し、誰が・何を・いつ完了したかをリアルタイムで確認できます。属人化や見落としを防ぐうえで非常に有効です。

Q5. 挨拶はどのようにすれば失礼がないですか?

A.

異動の挨拶は人間関係を円滑にする大切なマナーです。

以下のように、旧部署と新部署でそれぞれ丁寧に行うのが基本です。

<旧部署への挨拶ポイント>

- お世話になった感謝の気持ちを丁寧に伝える

- 業務への理解や支援への御礼を具体的に述べる

- 今後のつながりへの配慮(「また関わることもあるかと思います」など)

<新部署への挨拶ポイント>

- 異動の簡単な経緯と自己紹介(経験や得意分野など)

- 新たな職場への意気込み(「早く馴染めるよう頑張ります」など)

- 最初の印象をよくする姿勢が大切です

挨拶は口頭+メールの両方で行うとより丁寧です。

Q6. 異動時に“お菓子”を配るのはマナーですか?

A.

正式なルールではありませんが、異動のタイミングでお菓子を配る文化は今も根強く残っています。特に旧部署への感謝の印として配るのは好印象です。

選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- 個包装されたもの(衛生面・取りやすさ)

- 常温保存できるもの(チョコ・クッキー・焼き菓子など)

- 「ありがとうございました」のメッセージを添えると◎

新部署への配布は無理に行う必要はありませんが、「よろしくお願いします」の気持ちを伝える手段のひとつとして考えても良いでしょう。

Q7. ジュガールは異動業務にどのように活用できますか?

A.

ジュガールは、異動通知・承認・引き継ぎ・受け入れなど、部署異動に関するすべての工程をワークフロー化し、チーム全体で見える化・管理することができます。

✅ 異動対象者の情報を自動で通知

✅ 引き継ぎ項目をテンプレート化して進捗確認

✅ 関係部署(人事・総務・IT・現場)の連携を一元化

✅ タスク漏れやステータスの見落としを防止

ノーコードで現場に合わせたフローを自由に設計できるため、「うちのやり方」に合わせて柔軟に運用できるのも強みです。