はじめに

毎日のように発生する、社内での書類の提出。「休暇申請」「経費精算」「報告書の提出」など、あたりまえにやっているこの流れが、意外と時間を取っていたり、ストレスの元になっていませんか?

提出フローとは、そうした「書類を作って、関係者に出し、承認されるまでの一連の流れ」のことを指します。手書き、印刷、回覧、ハンコ…こうした手間が積み重なると、地味だけど大きな非効率に。この記事では、この提出フローをもっとラクにする方法を一緒に探っていきましょう。

そもそも「提出フロー」とは?

書類提出・申請の流れのこと

「提出フロー」とは、社員が社内で何らかの書類や申請を行う際に踏む一連の流れのことを指します。たとえば、経費精算書や有給休暇申請書などを作成し、上司に承認を得て、最終的に処理されるまでの過程がそれにあたります。

一般的に提出フローは、以下のようなステップで構成されています。

- 書類の作成(記入・添付資料の準備など)

- 提出先の確認(誰に、どのルートで出すのか)

- 承認(一次承認、二次承認など)

- 処理・保管(経理、人事、総務などが処理)

このようなフローは、企業の規模や文化、業種によって多少異なりますが、「提出→確認→承認→完了」という流れはほとんどの職場に共通しています。

一見シンプルに見えるこの流れですが、実際の現場では「どこに出せばいいかわからない」「承認者が不在で止まる」「紙でのやりとりで非効率」など、さまざまな課題を抱えているケースが少なくありません。

このような日常業務の中での“見えにくいストレス”こそ、提出フロー効率化の第一歩となるべき部分です。

社内でよくある提出フローの例

社内にはさまざまな提出フローが存在します。以下は、代表的な例です。

■ 経費精算のフロー

- 領収書の整理

- 精算書の作成(紙またはExcel)

- 上司の承認

- 経理部門での処理・振込

この流れは多くの企業で日常的に発生しており、「領収書の原本を貼って提出」「申請内容を転記する」など、アナログ要素が多く残っています。

■ 有給休暇申請のフロー

- 申請フォームの記入(メールや紙)

- 上司へ提出

- 勤怠システムや人事部門への反映

こちらも「誰に・いつ・どうやって提出するか」が曖昧になっていると、申請忘れや承認漏れの原因になります。

■ 稟議書・申請書の提出フロー

- 稟議書の作成

- 各階層での承認(部長→役員など)

- 最終承認後に業務実行へ

稟議はフローが長く、複数人の承認が必要なため、ボトルネックが発生しやすいプロセスです。

提出フローとワークフローの違い・関連性

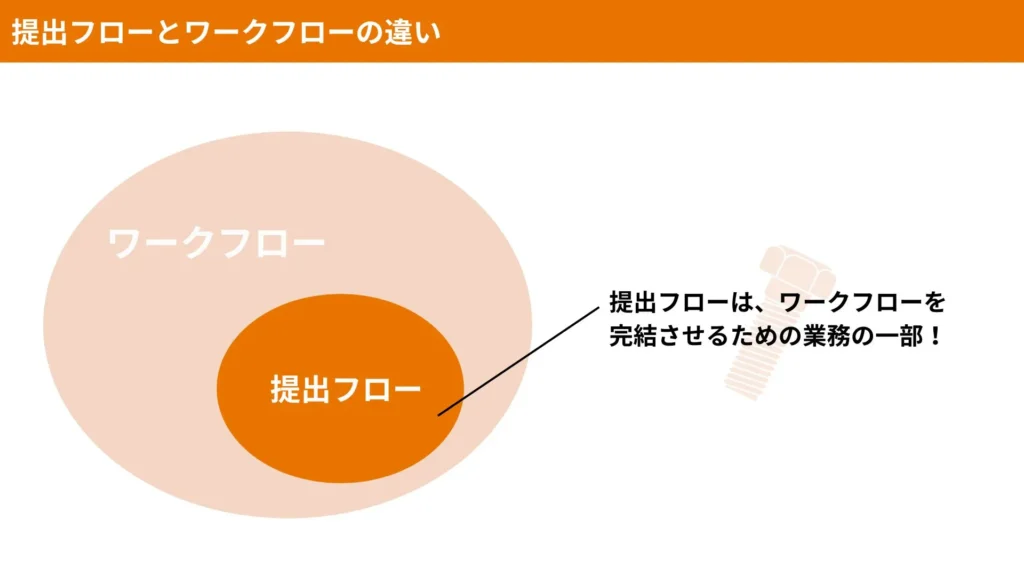

「提出フロー」は「ワークフロー」の一部

「提出フロー」と「ワークフロー」は似たような言葉に見えますが、実はスコープ(対象範囲)に大きな違いがあります。

提出フローとは、特定の書類や申請を“提出してから処理が完了するまで”の流れを指します。一方で、ワークフローとは、業務全体の工程や情報の流れを可視化・管理する仕組みです。つまり、「提出フロー」はワークフローの中に組み込まれる“ひとつのパーツ”という位置づけになります。

例えば、経費精算業務を例にすると、

- 領収書の整理

- 精算書の作成

- 上司への提出と承認

- 経理処理

- 振込

この一連のプロセスが「ワークフロー」です。

この中の「精算書の作成 → 承認依頼 → 承認」の流れだけを切り取ったものが「提出フロー」と言えます。

つまり、ワークフローは“業務全体の設計図”、提出フローは“その中の通過点”というイメージです。

最近では、ワークフローシステムを導入する企業も増えており、提出フローをデジタル化することで、業務全体を見直すきっかけにもなっています。

提出フローがボトルネックになると、ワークフロー全体に影響する

提出フローがスムーズでないと、ワークフロー全体に深刻な遅れや非効率が生じます。

なぜなら、提出フローは「業務の起点」になることが多く、最初の一歩でつまずくと、後続の処理や意思決定がすべて止まってしまうからです。

例えば、有給休暇の申請フローで「誰にいつ出せばいいかわからない」「紙で出す必要があり、出社しないといけない」などの理由で申請が遅れると、勤怠処理やシフト管理にも影響が出ます。

また、稟議書などの承認フローでは、「上司が出張中で確認が止まる」「どこで止まっているかわからない」といった状況になると、意思決定の遅延や業務停滞の原因になります。

提出フローに“見えない待ち時間”があると、全体最適が崩れてしまうのです。

特に複数部門にまたがる申請や、金額の大きな承認フローでは、提出の遅れや承認ミスがプロジェクトの進行やコストに直結することもあります。

つまり、提出フローは一見「小さな業務」に見えますが、実は業務全体のスピード・正確性・ガバナンスに大きな影響を与える「鍵」のような存在なのです。

逆に言えば、この提出フローをスムーズに整えることで、ワークフロー全体が効率化され、業務全体のスピードアップやストレス軽減、ミスの削減などの効果が見込めます。

提出フローにありがちな非効率ポイント

社内の提出フローがうまく回っていない原因は、一部のプロセスに“無駄”や“見えないストレス”が潜んでいることが多くあります。特に、次のようなポイントに問題を抱えていると、業務効率を大きく損なってしまいます。

紙ベースの運用

いまだに多くの企業では、書類の提出や申請を紙ベースで行っているケースが少なくありません。

- 「申請用紙を印刷して手書きで記入」

- 「押印して提出箱に投函」

- 「原本を確認するために出社が必要」

こうした運用は、一見ルール通りに見えても、実際は非常に多くの手間と時間を生んでいます。特にリモートワークや在宅勤務が進む中で、紙を使う運用は物理的制約による遅延の原因となります。

さらに、書類が印刷・保管・管理されるため、紛失リスクや検索性の悪さも問題になります。「誰がどこに出したのか分からない」「過去の申請書を探すのに時間がかかる」など、情報が属人的・物理的に分断される結果、全体の業務スピードが鈍化してしまうのです。

承認者の不在・確認漏れ

書類を提出してから承認されるまでの間に、最も多いボトルネックが承認者の不在や確認漏れです。

- 上司が出張中で承認が止まる

- メールを見逃されて申請が未処理のまま放置

- 承認ルートが不明で、どこに出せばよいか分からない

このような状況は、申請者にとって大きなストレスになります。特に経費精算や人事関連の申請など、締切がある業務では致命的な遅延につながりかねません。

さらに、承認者自身も「どこまで確認したか」「処理が完了したか」が見えにくいと、ダブルチェックや二重処理などの無駄が発生します。結果的に、提出者と承認者の両方に負担がかかる状態になり、業務全体の効率を落としてしまいます。

承認フローが曖昧なままだと、「何となく習慣でやっているけど、本当に必要な承認なのか?」といった本質的な疑問にも気づきにくくなり、改善のきっかけすら得られなくなってしまいます。

提出ルールが属人化している

提出フローが複雑になる背景には、「この申請はAさんに」「このケースはB課長を通す」など、人に依存したルールが定着しているケースがあります。

こうした属人化は、以下のような問題を引き起こします:

- 担当者が休みになると処理が止まる

- 異動や退職のたびにフローが混乱する

- 新入社員や他部署の人にはわかりにくい

このような状態では、誰が何をすればいいのかがブラックボックスになり、業務の引き継ぎや教育も非効率になります。

さらに、「Aさんに口頭で頼めばOK」といった“裏ルート”が横行すると、正規のフローが機能しなくなり、組織としての透明性やガバナンスも損なわれます。

本来、提出フローは“誰がやっても同じ結果になる”ように設計されるべきです。属人化を放置すると、業務の再現性・継続性が担保できず、会社全体の仕組みが脆弱になってしまうのです。

以下の記事では、属人化に関する説明とその解決策について詳しく説明しています。

提出フローを効率化する具体的な方法

「書類提出が面倒」「誰に出せばいいかわからない」「承認が遅くて仕事が止まる」といった悩みを抱えている方にとって、提出フローの効率化は日常業務をスムーズに進めるための重要なステップです。

ここでは、現場レベルですぐに実践できるものから、仕組みとして全社的に導入できるものまで、具体的な改善方法を3つの切り口で紹介します。

テンプレートやルールの統一

最も手軽に始められるのが、提出に必要な書類・ルールを統一することです。

たとえば、経費精算書や申請書のフォーマットが部署ごとに異なる場合、承認者や管理部門は確認のたびに内容や書き方を読み替える必要があり、手間がかかります。また、申請者自身も「この項目は必須?」「金額の書き方はどうするの?」など迷うポイントが多くなり、ミスや記入漏れにつながります。

これを防ぐために、以下のような取り組みが効果的です。

- 提出書類のテンプレートを統一(例:Googleスプレッドシートで共有)

- フォーム内に記入例や注意書きをあらかじめ記載

- 提出先・承認フローを明記したガイドラインを作成

- 社内ポータルや共有フォルダに最新テンプレートをまとめる

また、「経費は毎月◯日までに提出」「有休申請は3営業日前まで」などの運用ルールも明文化して周知することで、誰でも迷わず提出できる環境が整います。

こうした“ちょっとした整備”でも、現場の混乱や質問対応の手間が大幅に減り、結果として業務全体のスピードが向上します。

クラウドストレージ・フォームの活用

紙やメールでの提出は、やり取りが煩雑になりがちです。そこで有効なのが、クラウドストレージやオンラインフォームを活用する方法です。

たとえば以下のようなツールは、低コストかつ簡単に導入できます。

- Googleフォーム: 簡単な申請フォームの作成が可能。提出内容は自動的にスプレッドシートに記録。

- Googleドライブ / OneDrive / Dropbox: 書類テンプレートの管理・提出ファイルの共有に便利。

- Box: アクセス制御やコメント機能もある企業向けクラウドストレージ。

これらを使えば、以下のようなメリットがあります。

- 提出者:いつでもどこからでも申請可能(リモート対応)

- 承認者:提出順・未対応を一覧で確認できる

- 管理者:履歴が自動保存されるため、後からの確認が容易

たとえばGoogleフォームで有給申請フォームを作成し、回答をスプレッドシートに自動反映させれば、メールでのやり取りが不要になります。通知も自動化できるため、「見逃していた」「確認していない」といった属人的なミスも防げます。

なお、導入初期はフォルダ名やファイル名の命名ルールも合わせて定めることで、検索性・整頓性も向上します。

ワークフローシステムを導入してみる

より本格的に業務フローを効率化したい場合は、ワークフローシステムの導入を検討するのが有効です。

ワークフローシステムとは、社内の申請・承認業務をデジタル化し、誰が・どの書類を・どの順で処理すべきかを自動で管理・可視化する仕組みです。

ワークフローシステムを導入するメリットは以下のとおりです。

- フローが明文化され、申請者・承認者が迷わない

- 承認の進捗状況をリアルタイムで確認できる

- リマインドや通知が自動化される

- 監査・記録管理にも強く、ガバナンス向上につながる

- モバイル対応でどこでも承認可能(外出先でも処理できる)

導入時は「最初から完璧を目指さない」ことがポイントです。まずは特定の申請(例:経費精算)から小規模に始め、フィードバックをもとに運用を拡張していくことで、現場に無理なく浸透させることができます。

以下の記事では、ワークフローシステムの基本について説明しています。

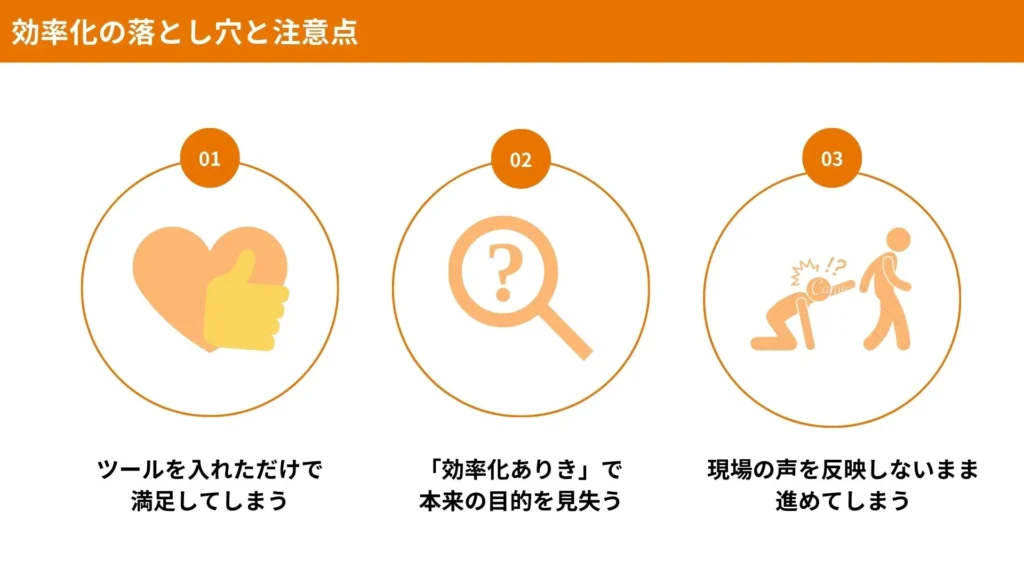

効率化の落とし穴と注意点

提出フローの効率化は、業務改善や働きやすい職場環境づくりに直結する重要な取り組みです。

しかし、一見「便利そう」と思って導入した施策が、かえって混乱を招いたり、定着しなかったりするケースも少なくありません。

ここでは、実際によくある効率化の“落とし穴”とその注意点を3つ取り上げ、どうすればうまく運用できるかを考えていきましょう。

ツールを入れただけで満足してしまう

効率化と聞くと、まず「新しいツールを導入すれば解決できる」と考えがちです。

しかし、ツールの導入はあくまで“手段”であり、“ゴール”ではありません。

たとえば、ワークフローシステムを導入しても、「誰も使い方を理解していない」「現場の業務と噛み合っていない」「入力項目が多すぎて面倒」といった理由で結局使われなくなってしまう――こういったケースは珍しくありません。

特にありがちなのが、以下のような“導入だけして放置”パターンです:

- システム導入後のマニュアルや教育が不十分

- 問い合わせ対応窓口がない

- 利用率のモニタリングがされていない

- 現場の疑問が放置され、定着しない

こうした状態になると、せっかくのツールが「かえって面倒なもの」と捉えられ、元の紙運用や非効率な方法に戻ってしまうこともあります。

本当の意味で効率化を実現するには、「導入」ではなく「運用」がカギです。

運用の中で現場の声を拾い、改善を繰り返していくことで、ツールが業務に根付いていくのです。

「効率化ありき」で本来の目的を見失う

効率化という言葉が一人歩きし、「スピード」や「短縮」だけを重視してしまうことも、よくある落とし穴です。

たとえば、提出フローを見直す際に、

- 「とにかく承認ステップを減らそう」

- 「提出方法はすべて統一しよう」

- 「紙は即廃止しよう」

といった判断を“効率だけ”を基準に行ってしまうと、かえって以下のような問題が起きることがあります。

- 必要なチェックが抜けて、ミスや不正の温床になる

- 業務内容に合わない一律ルールで現場の柔軟性が失われる

- フローが早すぎて、関係者がついていけず混乱する

つまり、スピード重視になりすぎると、「なぜこのフローがあるのか」という本来の目的が置き去りになってしまうのです。

提出フローの本質は、「必要な情報を、適切な人が、正確に確認し、判断・記録する」ことです。

この本質を維持したままムダを省くことが、真の効率化と言えます。

現場の声を反映しないまま進めてしまう

提出フローは、日々の業務の中で「現場の社員が最も頻繁に触れるプロセス」のひとつです。

にもかかわらず、フロー改善やツール導入の設計段階で現場の意見を聞かずにトップダウンで決めてしまうと、高確率でうまくいきません。

よくあるのが、

- 「部長たちだけで新ルールを決めたが、実務に合っていない」

- 「フロー図は完璧だが、現場では誰も見ていない」

- 「現場の負担が増え、かえって工数が増えた」

といったケースです。

提出フローは、企業全体の統一感も大切ですが、それと同時に実際に動かす人の感覚・習慣・業務負荷を理解することも重要です。

改善を成功させるためには、以下のような姿勢が求められます。

- フロー設計時に現場ヒアリングを実施

- パイロット導入で実際に現場がどう使うか観察

- フィードバックを受けて柔軟に仕様変更

- 改善後も定期的に声を集めて微修正

このように、現場との対話を欠かさず、継続的に調整していくことが、真に使われる仕組みを作るポイントです。

効率化は「人」と「仕組み」の両立が重要

提出フローの効率化は、ツールやルールだけでは実現しません。

むしろ、「それを使う人」「その業務に関わる人たち」の視点をどれだけ汲み取れるかが成功のカギです。

- ツールは導入後の“育て方”が大事

- 速さだけでなく、目的や安全性も忘れない

- 現場の声を聞くことで、使いやすく・続けやすい仕組みになる

この3点を押さえることで、効率化の落とし穴を回避しながら、業務改善をスムーズに進めることができます。

次の章では、実際に提出フローの改善で成果を上げた企業の事例を紹介します。「理想論」で終わらせず、具体的に何をどう変えると効果があるのかを見ていきましょう。

提出フロー効率化の成功事例

導入前の課題 → ツール活用 → 時短効果

ここでは、実際に提出フローの効率化に成功した企業の事例をもとに、「どんな課題があり、どのように解決し、どんな成果が得られたか」を紹介します。

自社に取り入れるヒントとして、ぜひ参考にしてください。

【事例】製造業(社員数150名)A社:経費精算の紙文化を脱却

▷ 導入前の課題

A社では、経費精算書を紙で提出する運用が長年続いており、以下のような課題を抱えていました。

- 領収書を貼って申請書を提出 → 上司のハンコ → 経理が手入力

- 月末は申請が集中し、承認・処理が追いつかない

- 申請ルールが明文化されておらず、新人が毎回質問

- 不備のある申請が戻され、やり直しが多発

経費申請1件あたりにかかる時間は、平均20〜30分。承認待ちが数日発生することも珍しくなく、処理遅延が経理部門のストレスになっていました。

▷ 活用したツールと施策

A社が導入したのは「ジョブカン経費精算」と「Googleドライブ+フォーム」の組み合わせです。

- 社員はGoogleフォームで経費申請(領収書は写真添付)

- 自動でGoogleスプレッドシートに記録される

- 承認フローはジョブカンで設定(上長→経理)

- テンプレートと申請ルールを社内ポータルに明記

- 承認が完了したら、自動で経理に通知される

また、導入初期には経費精算マニュアルを配布し、5分の動画研修も用意するなど、運用面のフォローも徹底しました。

▷ 効果と成果

結果として、以下のような大きな改善が実現しました:

- 経費申請1件あたりの工数が30分 → 約10分に短縮

- 月末の経理処理時間が40%削減

- 承認漏れ・記入ミスが大幅に減少

- 「紙の提出」「押印のための出社」が完全に不要に

- 新人の質問対応時間がほぼゼロに

さらに、提出・承認状況がリアルタイムで見える化されたことで、「誰の申請がどこで止まっているのか」が一目でわかるようになり、管理側の負担も軽減しました。

担当者からは「今まで手作業で行っていた無駄が、ここまで多かったのかと驚いた」「もっと早くやるべきだった」という声も上がっています。

提出フロー改善で得られるメリット

提出フローの改善は、「業務をラクにする」という表面的な話だけではなく、組織全体の効率性・透明性・生産性に直結する重要な改革です。

ここでは、提出フローを見直すことで得られる代表的なメリットとして、「属人化の防止」と「ミス・提出漏れの削減」に焦点をあて、具体的に解説していきます。

業務の属人化を防ぐ

属人化とは、特定の人にしか分からない業務が発生し、その人がいないと仕事が止まってしまう状態を指します。提出フローが属人化していると、以下のようなリスクが高まります。

- 提出方法が「口頭」「メール」「手渡し」などバラバラ

- 「この申請は○○さんに直接渡す」という“暗黙のルール”が存在

- マニュアルがなく、担当者が異動・退職すると運用が崩壊

- 新人や他部署の社員が提出方法を理解できず、申請ミスが増加

これらの問題は、業務が非効率になるだけでなく、組織としての安定性や再現性の欠如にもつながります。特にリモートワークや人事異動が活発な今の働き方においては、属人化された業務は大きなリスクです。

提出フローを改善し、テンプレートの整備、提出先の統一、承認ルートの明確化などを行えば、「誰がやっても同じ結果になる仕組み」を作ることができます。

たとえば、申請書類をGoogleフォームに統一し、提出内容がスプレッドシートに自動で蓄積されるようにすれば、「どこに、何を、どう出すか」が明文化され、個人の判断や経験に頼らない運用が実現します。

また、フローがシステム化されていれば、新しい担当者への引き継ぎもスムーズで、業務継続性が高まります。結果として、部署間の連携も円滑になり、属人化に起因するトラブルやストレスも大幅に削減されます。

ミス・提出漏れの削減

提出フローが煩雑でわかりづらいと、どうしてもヒューマンエラーが起こりやすくなります。特に以下のようなミスは、多くの職場で“あるある”ではないでしょうか?

- 書類に必要な項目が未記入のまま提出される

- 提出期限を過ぎてしまい、処理が間に合わない

- 承認者への申請が漏れ、フローが止まる

- 最新のテンプレートを使わず、差し戻しになる

- 書類がどこに提出されたか分からず、探し回る羽目に

こうしたミスや漏れは、本人だけでなく、上司や管理部門にも影響を及ぼします。やり直しや確認作業の手間が増え、全体の業務コストが無駄に膨らんでしまうのです。

提出フローの改善によって、こうした問題は大きく減らすことができます。具体的には:

- 必須項目が入力されないと送信できないフォームを活用

- 提出期限に自動リマインドメールを送信する機能を追加

- 承認フローを自動化し、抜け漏れを防止

- フォーマットを統一して、バージョン管理の手間を削減

- 提出状況をリアルタイムで一覧表示できるようにする

これにより、申請者・承認者・管理者それぞれのミスが未然に防がれ、業務の正確性とスピードが両立されます。

また、履歴が自動的に残ることで、「誰がいつ何を提出したか」が後からでも確認できるようになり、内部監査やトラブル対応の場面でも安心です。

結果として、組織全体のパフォーマンス向上へ

属人化の解消とミスの削減は、単なる作業効率化にとどまりません。

これらが実現されることで、業務の安定性が高まり、社員一人ひとりが本来の業務に集中できる環境が整います。

- ストレスの少ない提出環境が社員満足度を向上させ

- マネジメント層は判断に集中でき

- 管理部門は確認作業ではなく戦略業務に時間を割ける

このようなポジティブなサイクルが生まれることで、全社的な生産性・スピード・信頼性が底上げされるのです。

まずはどこから見直すべき?

提出フローを効率化したいと思っても、「何から手をつけていいのかわからない」という声は少なくありません。ツールを探し始める前に、まずやるべきは自社の現状把握と課題の可視化です。

ここでは、提出フローを改善する第一歩として「フローの見える化」「無駄の特定」「優先順位付け」の3ステップで進める方法を紹介します。これにより、いきなり大がかりな改革に踏み出さなくても、現場に即した実践的な改善が可能になります。

フローの見える化 → 無駄の特定 → 優先順位付け

① フローの見える化:現状を“書き出す”ことから始める

まずは、今の提出フローがどうなっているかを、紙でもホワイトボードでもよいので、可視化することから始めましょう。

- 誰が

- どのタイミングで

- 何の書類を

- どこに出して

- 誰が承認して

- どのように完了するのか

これらのステップを時系列で書き出すと、業務の流れがはっきりと見えてきます。

たとえば「有給申請」を見える化すると:

コピーする編集する本人が申請書を手書き

↓

上司の席まで持参し押印依頼

↓

人事部に手渡しで提出

↓

担当者が勤怠システムに手入力

こうしたフロー図が1枚あるだけでも、「意外と手間が多い」「人を探して歩き回っている」といった見えなかった非効率が明らかになります。

ポイントは、“あるべき姿”ではなく“実際の運用”を書くことです。理想ではなく現実に目を向けることで、改善の土台ができます。

② 無駄の特定:不要な工程・重複・属人的な動きを洗い出す

次に、可視化したフローの中から、無駄な工程や属人的な動きを洗い出す作業を行います。以下のような視点でチェックするとよいでしょう。

- 「この紙の提出、本当に必要?」

- 「押印だけのために出社していないか?」

- 「申請内容を転記しているが、二重入力では?」

- 「誰に出せばいいかが明文化されていない」

- 「毎回メールで確認しないといけない」

たとえば、「印刷して→ハンコをもらって→スキャンしてPDF化して→メールで送る」といったフローは、デジタルとアナログが混在する典型的な非効率です。

また、申請の際に「Aさんに聞かないと分からない」という状態であれば、それは属人化のサインです。

このようにして無駄を一つひとつリストアップし、「これは本当に必要か?」と問い直すことが、改善の起点になります。

③ 優先順位付け:すぐできる改善から手をつける

すべての課題を一度に解決しようとすると、かえって現場に混乱が起きます。そこで重要なのが、優先順位をつけて、できることから着手することです。

おすすめの優先度付けの判断軸は以下の3つです:

| 判断軸 | 内容 |

|---|---|

| 改善効果 | 時間短縮・手間削減・満足度向上など、得られる効果の大きさ |

| 実現のしやすさ | コストをかけず、短期間で対応できるかどうか |

| 現場の負担 | 変更によって現場が混乱しないか、スムーズに移行できるか |

たとえば、「申請テンプレートを一本化する」「提出先を明示する」といった小さな改善でも、現場の混乱を減らす効果は大きく、短期間で実施可能です。

また、「経費精算フローだけを先にデジタル化してみる」など、一部業務に限定した“試験導入”を行い、フィードバックを得ながら徐々に改善範囲を広げていく方法もおすすめです。

スムーズな提出フローの実現はジュガールで!

提出フローを効率化するには、現場で実際に使いやすく、運用に無理のないツール選びが重要です。特に「承認者が不在で申請が止まる」「提出先が分かりにくい」「紙やExcelでのやり取りが煩雑」といった課題を感じている企業にとって、スムーズで柔軟な仕組みが求められます。

そんな中で注目されているのが、クラウド型業務効率化サービス「ジュガールワークフロー」です。

現場にやさしく、ITに詳しくない人でも扱いやすいUIと、企業ごとの運用に柔軟に対応できる設定機能を兼ね備えたツールとして、多くの企業に選ばれています。

ジュガールでできること

ジュガールでは、提出フローに関する以下のような課題をまとめて解決することができます。

- オンラインで提出・承認が完結

→ 書類提出はクラウド上で行い、承認フローもシステム上で一元管理。紙のやりとりや印刷・押印の手間をゼロにします。 - 承認ルートを柔軟に設定可能

→ 部署ごと、申請の種類ごとに異なる承認ステップを設けられるため、実務に合ったワークフローが構築できます。 - 提出状況や承認の進捗が一目でわかる

→ ダッシュボード機能で、どの申請が誰のところで止まっているかをリアルタイムで可視化。遅延を防ぎます。 - 提出ミスや記入漏れを防止

→ フォーム設計時に「必須項目」や「自動チェック機能」を設定できるため、申請時のヒューマンエラーを最小限に。 - モバイル対応で場所にとらわれない

→ スマートフォンやタブレットでも提出・承認が可能。外出先からでも業務を止めることなく処理できます。 - TeamsやLINE WORKSとの連携が可能

→承認依頼や回覧、承認完了の通知をLINE WORKS上でリアルタイムに受け取り、チャット画面から直接操作できます。

こうした機能により、ジュガールは「現場の声に寄り添ったツール」として、提出フローを起点に業務全体の生産性を高めるサポートをします。提出フローを見直す際は、まず「一番よく使う業務」から小さく導入し、徐々に広げていく形がおすすめです。ジュガールなら、その一歩を安心して踏み出すことができます。

ジュガールワークフローでできること

ジュガールでは、提出フローに関する以下のような課題をまとめて解決することができます。

- オンラインで提出・承認が完結

→ 書類提出はクラウド上で行い、承認フローもシステム上で一元管理。紙のやりとりや印刷・押印の手間をゼロにします。 - 承認ルートを柔軟に設定可能

→ 部署ごと、申請の種類ごとに異なる承認ステップを設けられるため、実務に合ったワークフローが構築できます。 - 提出状況や承認の進捗が一目でわかる

→ ダッシュボード機能で、どの申請が誰のところで止まっているかをリアルタイムで可視化。遅延を防ぎます。 - 提出ミスや記入漏れを防止

→ フォーム設計時に「必須項目」や「自動チェック機能」を設定できるため、申請時のヒューマンエラーを最小限に。 - モバイル対応で場所にとらわれない

→ スマートフォンやタブレットでも提出・承認が可能。外出先からでも業務を止めることなく処理できます。 - 申請ログの自動保存で監査対応も安心

→ 誰がいつ何を提出し、誰が承認したのかが記録されるため、内部統制・ガバナンスの強化にもつながります。

こうした機能により、ジュガールは「現場の声に寄り添ったツール」として、提出フローを起点に業務全体の生産性を高めるサポートをしてくれます。

提出フローを見直す際は、まず「一番よく使う業務」から小さく導入し、徐々に広げていく形がおすすめです。

まとめ

提出フローは日々の業務に欠かせないプロセスですが、紙運用や属人化、承認の遅れなど、思わぬ非効率が潜んでいることも少なくありません。本記事では、「提出フローとは何か」から始まり、ワークフローとの違いや改善のポイント、導入事例、注意点までを網羅的に解説しました。特に、フローの見える化と優先順位付けは、すぐに実践できる改善の第一歩です。また、ツール導入の際には“運用定着”を意識することが成功のカギとなります。最終的には、属人化を防ぎ、ミスや提出漏れを減らすことで、業務のスピードと精度が大きく向上します。小さな一歩からでも、確かな変化は始まります。