近年、多くの企業がリフレッシュ休暇制度を導入し始めています。しかし、「リフレッシュ休暇」とは具体的にどのようなもので、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?この記事では、リフレッシュ休暇の基本的な情報から、その効果、導入時の注意点までを詳しく解説します。

この記事のポイント

- リフレッシュ休暇は、心身の疲労回復やモチベーション向上を目的とする法定外休暇であり、勤続年数や年齢に応じて企業が独自に設計する。

- 申請や引継ぎの手続きが煩雑であると、制度が活用されにくくなり、管理側にも大きな負担が生じる。

- 申請・承認・報告のプロセスをデジタルで整えることで、制度の活用促進と業務効率化が同時に実現できる。

リフレッシュ休暇とは?

リフレッシュ休暇とは、従業員が心身の疲労を回復し、新たな気持ちで仕事に取り組むための特別な休暇制度です。リフレッシュ休暇の導入は、従業員のモチベーションを高め、生産性の向上にもつながるとされています。この制度は、有給休暇や育児休暇とは異なり、法的な義務はありませんが、多くの企業が独自に導入しています。

厚生労働省によると、リフレッシュ休暇は「職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復等を目的として付与される休暇」と定義されています。一般的には、勤続年数や特定の年齢に達した際に与えられることが多いです。例えば、勤続3年ごとに5日間の休暇を付与する企業もあります。

>>厚生労働省 働き方・休み方ポータルサイト「代表的な特別な休暇制度の例」

リフレッシュ休暇の導入状況は企業規模によって異なります。従業員1000人以上の大企業では約40%以上が導入しており、比較的小規模な企業でも増加傾向にあります。このような制度は、企業の従業員に対する福利厚生の一環としても重要な役割を果たしています。

有給休暇とリフレッシュ休暇の違い

法的義務の有無

有給休暇

- 労働基準法で定められた法定休暇です。

- 企業には、従業員に対して有給休暇を付与する義務があります。

- 2019年4月の労働基準法改定により、年間10日以上の有給休暇が付与される従業員に対しては、年間5日は会社側が時期を指定して取得させることが義務付けられています。

リフレッシュ休暇

- 法的に義務付けられていない法定外休暇です。

- 企業が自主的に導入するかどうかを決める休暇制度です。

- 休暇の導入や条件は各企業の判断に委ねられています。

目的と性質

有給休暇

- 目的や理由を問わず、従業員が自由に取得できます。

- 休暇の取得時期も従業員が自分で決めることができます。

- 取得しなかった分は次年度に繰り越すことができます。

リフレッシュ休暇

- 従業員の心身のリフレッシュを目的としています。

- 企業が勤続年数や年齢の節目に応じて付与することが多いです。

- 休暇の目的や取得時期は企業が決めることができ、繰り越しについても企業の判断に委ねられています。

賃金の支給状況

有給休暇

- 取得した場合、休暇中の給与は全額支給されます。

リフレッシュ休暇

- 賃金の支給は企業によって異なりますが、多くの場合、有給として全額支給されます。

- 厚生労働省の調査によれば、リフレッシュ休暇中の賃金支給状況は、全額支給が95.9%、一部支給が1.3%、無給が2.8%です。

取得条件と日数

有給休暇

- 労働基準法により、一定の条件を満たした従業員に付与されます。

- 取得日数は勤続年数に応じて増加します。

リフレッシュ休暇

- 企業ごとに取得条件や付与日数が設定されます。

- 一般的には勤続年数や年齢の節目に応じて付与されることが多いです。

- 厚生労働省の調査では、1企業平均1回当たり最高付与日数は5.5日です。

リフレッシュ休暇のメリット

リフレッシュ休暇の導入には多くのメリットがあります。ここでは、企業側と従業員側の両方の視点から、その利点を詳しく見ていきます。

企業側のメリット

従業員のメンタルヘルス対策

リフレッシュ休暇を導入することで、従業員が心身の疲労を回復し、メンタルヘルスの問題を予防することができます。長期的なストレスは、うつ病やバーンアウトの原因となるため、定期的な休暇は健康維持に重要です。

離職防止

定期的にリフレッシュできる環境を提供することで、従業員の満足度が向上し、離職率を低減することができます。長く働き続けてもらうためには、適度な休息が欠かせません。

生産性の向上

休暇後にリフレッシュした従業員は、新たなエネルギーと意欲を持って業務に取り組むことができ、生産性が向上します。休暇中に新しいアイデアや視点を得ることも多く、イノベーションの促進にもつながります。

採用の魅力向上

福利厚生が充実している企業は、求職者にとって魅力的です。リフレッシュ休暇を導入していることをアピールすることで、優秀な人材を引きつけることができます。

従業員側のメリット

心身のリフレッシュ

リフレッシュ休暇は、長期的な心身の健康維持に役立ちます。旅行や趣味に時間を費やすことで、ストレスを軽減し、新しいエネルギーを得ることができます。

ワークライフバランスの向上

まとまった休暇を取得できることで、家族や友人との時間を過ごすことができ、ワークライフバランスが改善されます。これにより、仕事と私生活の両立が可能になります。

モチベーションの向上

定期的なリフレッシュは、仕事に対する意欲を高める効果があります。休暇を目標にして頑張ることで、日々の業務に対するモチベーションも向上します。

リフレッシュ休暇のデメリット

リフレッシュ休暇には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらの課題に対処するための工夫が必要です。

企業側のデメリット

業務の滞り

特定の従業員が長期間休むと、業務が滞る可能性があります。特に専門性の高い業務を担当する従業員が休む場合、その影響は大きくなります。

制度の浸透に時間がかかる

新しい制度を導入しても、従業員が積極的に利用しない場合、制度が形骸化してしまう恐れがあります。導入初期には、上司やリーダーが積極的に休暇を取得し、制度の周知を図ることが重要です。

従業員側のデメリット

引継ぎ業務の増加

休暇前に業務の引継ぎを行う必要があり、一時的に業務負担が増えることがあります。特に、業務の属人化が進んでいる場合、この負担は大きくなります。

休暇中の連絡対応

休暇中にも関わらず、業務の連絡が頻繁に入る場合、リフレッシュ効果が半減してしまいます。このような事態を防ぐためには、休暇前に十分な引継ぎと業務調整を行うことが必要です。

公務員のリフレッシュ休暇

日本の公務員におけるリフレッシュ休暇は、自治体によってその内容が異なります。国家公務員にはリフレッシュ休暇が存在しないため、地方公務員のみが対象となることが多いです。リフレッシュ休暇は、長期間の勤務に対するご褒美として、心身の活力を回復し、公務能率の向上に資するために与えられる休暇です。

一般的には、勤続年数が一定期間以上の職員に対して、連続する数日間の休暇が付与されます。例えば、勤続20年や30年の職員に対して3日から5日程度の休暇を与える自治体があります。ただし、リフレッシュ休暇を取得するための具体的な条件や日数は、それぞれの自治体によって設定されています。

また、リフレッシュ休暇を定めている自治体の割合には大きな差があり、都道府県庁や政令指定都市では約72%がリフレッシュ休暇を定めていますが、市区町村を含めた全体平均では約35%程度となっています。

リフレッシュ休暇の具体的な例としては、東京都目黒区では満53歳に達した年に引き続く3日間、満43歳に達した年に引き続く2日間の休暇が付与されます。徳島県庁では勤続年数が10年、20年、30年、40年目に連続する5日間の休暇が、また勤続年数15年、25年、35年を経過する年に連続する3日間の休暇が付与されます。

>>総務省「平成29年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」

リフレッシュ休暇の申請

「せっかくのリフレッシュ休暇制度、誰も使ってくれない…」そんな悩み、ありませんか?

実は、多くの企業でリフレッシュ休暇の利用率が伸び悩む原因は、制度自体ではなく、煩雑な申請・承認の手続きにあることが少なくありません。申請書の記入、承認者の確認、提出…その面倒さが、制度の活用を阻んでいるのです。

ジュガールなら、休暇の申請も承認も、スマホひとつで完結。 「いつでも、どこでも、誰でも」手間なく申請できるからこそ、制度が実際に使われ、従業員満足度向上にもつながります。

>> 煩雑な申請業務をラクに。

ジュガールの申請・届出ワークフローで、制度を“形骸化”させない仕組みをつくる

リフレッシュ休暇をスムーズに取得するためには、適切な申請手続きが欠かせません。休暇の申請に限らず、会社で行う様々な申請・届出には、承認を円滑に得るための共通のポイントがあります。

ここではリフレッシュ休暇を例に、一般的な申請手続きの流れと注意点を詳しく説明します。

申請書の提出

- 内容:従業員は、リフレッシュ休暇を希望する期間を明記した申請書を提出します。申請書には、休暇の目的や予定している活動内容を記載することが推奨されます。

- 提出期限:多くの企業では、休暇開始の少なくとも1ヶ月前に申請書を提出するよう求めています。これにより、引継ぎ業務の準備や調整がスムーズに行えます。

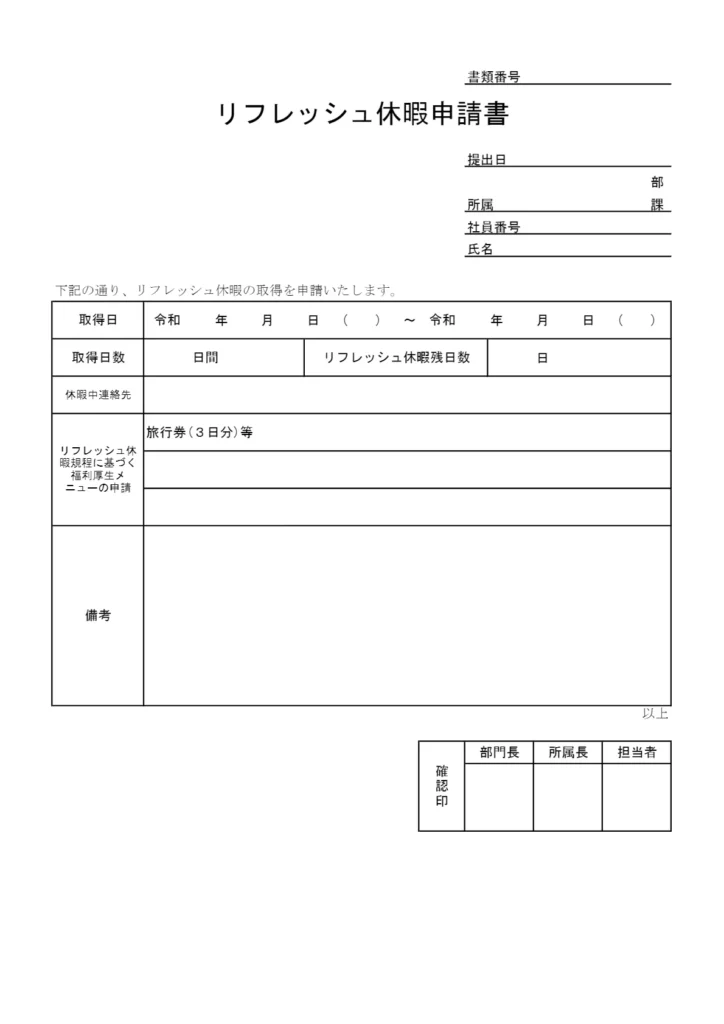

リフレッシュ休暇申請書の記載内容

リフレッシュ休暇申請書には、以下の内容が含まれます。

- 会社名、部署名、申請者の氏名、社員番号などの基本情報

- リフレッシュ休暇の申請期間、日数

- リフレッシュ休暇の目的

- 代替策、他の従業員による代理業務

休暇中の業務を誰が担当するか、代替策を提供することで、業務の円滑な運営を維持することができます。

リフレッシュ休暇申請書には、会社に対して休暇を申請する前提条件や、申請に関するその他の要件が含まれる場合があります。また、申請者の署名と日付、必要に応じて上司や人事担当者の署名欄を用意することもあります。これらの要件は、会社の方針や就業規則によって異なります。したがって、申請書を提出する前に、従業員は会社の方針や就業規則を確認し、申請に必要な情報をすべて提供するようにすることが重要です。

上司の承認

- 確認事項:上司は、業務の状況やチームのスケジュールを確認し、休暇の承認を行います。特に重要なプロジェクトや繁忙期と重ならないように調整します。

- フィードバック:承認が得られた場合、従業員は上司から具体的な引継ぎ事項や注意点についてのフィードバックを受けます。

引継ぎ計画の作成

- 内容:休暇中に業務が滞らないよう、詳細な引継ぎ計画を作成します。計画には、担当業務の内容、緊急時の対応方法、連絡先情報などを含めます。

- 共有:引継ぎ計画は、関係する同僚や後任者と共有し、確認を取ります。必要に応じて、引継ぎのリハーサルを行うこともあります。

最終確認

- チェック:申請内容と引継ぎ計画が整ったら、最終確認を行います。上司や人事部門と共に計画の確認を行い、全ての準備が完了していることを確認します。

- 承認書の受領:最終的な承認を受けた後、正式な休暇承認書を受領します。この書類は、休暇取得の証明として保存します。

リフレッシュ休暇の報告

リフレッシュ休暇が終了した後には、以下の報告手続きを行うことが一般的です。報告手続きは、休暇の効果を確認し、今後の業務に役立てるために重要です。

休暇報告書の提出

- 内容:休暇終了後、休暇期間中の活動内容や成果、感じたことなどを記載した休暇報告書を提出します。この報告書には、休暇中に得た新しい知見やリフレッシュの効果について詳述します。

- 提出期限:多くの企業では、休暇終了後1週間以内に報告書を提出することを求めています。これにより、速やかに休暇の効果を共有し、今後の業務に反映させることができます。

上司との面談

- 目的:必要に応じて、休暇後の面談を行い、休暇の成果や今後の業務方針について話し合います。この面談では、休暇中のリフレッシュ効果や新たなアイデアの活用方法についても議論します。

- フォローアップ:面談の結果を基に、業務の改善点や新たな目標を設定し、リフレッシュ休暇の効果を最大限に活かします。

業務の再開

- 確認事項:休暇明けには、引継ぎ内容を再確認し、スムーズに業務を再開します。特に、休暇中に変更があった業務内容や新たなタスクについての確認が重要です。

- 連携強化:必要に応じて、同僚や後任者との連携を強化し、業務の流れを確認します。これにより、業務の再開後も効率的に作業を進めることができます。

リフレッシュ休暇申請書のテンプレート

リフレッシュ休暇申請書の一般的なテンプレートをご紹介します。

制度の仕組みはある。でも、いざ使うとなると「テンプレートを探して、印刷して、ハンコをもらって…」と、手間が多すぎて諦めてしまう。

その“面倒くささ”が、従業員の休暇取得を妨げているのかもしれません。

ジュガールなら、従来のExcelやPDFテンプレートをそのままシステム化できるから、新たなフォーム作成も不要。しかも、申請後は自動で承認フローに乗り、承認者のスマホにもすぐ通知されます。

>> テンプレートを“スマート申請”に変えるだけで、休暇取得率が上がる

ジュガールの申請・届出ワークフローで、誰でも迷わず申請できる環境を

リフレッシュ休暇を導入している企業

リフレッシュ休暇を制度化したら、次に課題になるのが“管理の煩雑さ”。

「誰がいつ申請した?」「あと何日残ってる?」「どこまで承認が進んでる?」

ジュガールなら、すべての申請情報を文書管理台帳で一元管理。 勤続年数ごとの付与条件や休暇残数の自動管理も可能です。人事・総務の負担を減らしつつ、従業員にも公平に制度を運用できます。

>> 制度の活用と公平な管理を、同時に実現するには?

ジュガールの申請・届出ワークフローで、リフレッシュ休暇の運用をもっと賢く

リフレッシュ休暇の導入状況

リフレッシュ休暇を導入している企業は、企業全体の12.9%で、そのうちの約4割以上が従業員1000人以上の企業です。

- 令和5年の調査によれば、リフレッシュ休暇を導入している企業は全体の12.9%です。

- 企業規模別では、従業員1000人以上の企業で43.6%、300〜999人で29.5%、100〜299人で16.3%、30〜99人で9.3%の企業がリフレッシュ休暇を導入しています。

>>厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 結果の概況 1労働時間制度 (5)特別休暇制度」

リフレッシュ休暇のような特別な制度は、従業員の満足度を高める一方で、人事担当者の管理業務は複雑になりがちです。

「勤続何年の人が、あと何日休暇を取得できるのか」。そんな従業員ごとの取得状況を、ジュガールの文書管理台帳でスマートに一元管理しませんか?正確なデータに基づいた、公平な制度運用をサポートします。

リフレッシュ休暇の賃金支給状況

リフレッシュ休暇を導入している企業のうち、ほぼ全ての企業は賃金を全額支給しています。

- 平成31年の調査では、リフレッシュ休暇中の賃金支給状況は以下の通りです。

- 全額支給:95.9%

- 一部支給:1.3%

- 無給:2.8%

リフレッシュ休暇の付与日数

- 1企業平均1回当たり最高付与日数は5.5日です。

>>厚生労働省「平成31年就労条件総合調査 結果の概況 1労働時間制度 (5)特別休暇制度」

リフレッシュ休暇の申請はジュガールで!

ジュガールでは、リフレッシュ休暇申請書のテンプレートがあるので、管理者は、コピーして簡単に作成することができます。項目としては、申請日、所属、氏名、勤続年数区分、入社日、休暇取得申請日、休暇日数、休暇残日数、休暇中連絡先、福利厚生メニューの申請、備考が作成されます。

作成された項目を元に、会社規定に則って、柔軟にカスタマイズして運用することができます。

まとめ

リフレッシュ休暇は、従業員が心身のリフレッシュを目的として取得する特別休暇であり、仕事の効率やモチベーション向上、ワークライフバランスの実現に役立つ制度です。適切に活用し、長期的な健康維持や生産性向上を目指しましょう。