稟議に関わる言葉の使い方は独特なものもあって、なかなか使い分けることが難しいですよね。稟議にかける(りんぎにかける)、稟議に諮る(りんぎにはかる)、稟議を回す(りんぎをまわす)という表現は全て、日本の企業において重要な意思決定に対する承認を得るプロセスを指します。このプロセスは、企業のガバナンスやコンプライアンスを確保するために不可欠なものであり、特に日本企業においては非常に重要です。この記事では、3つのプロセスの詳細やその目的、具体的な手順、承認者への配慮、承認者のチェックポイントについて詳しく解説します。

この記事でわかること

- 稟議にかける」、「稟議に諮る」、「稟議を回す」の使い分けや実際の使用例

- 稟議プロセスの目的や承認者への配慮の方法

- 承認者にとっての、稟議のチェックポイント

- ワークフローシステムを使った稟議プロセスの効率化の方法。

「このプロジェクト、早く稟議にかけるべきなんだけど、準備が大変で…」「稟議に諮る相手は誰だっけ?」「せっかく稟議を回しても、途中で止まっちゃうんだよな…」日本の企業特有の稟議プロセスは、意思決定を遅らせる要因にもなりかねません。もっとスムーズに、もっと確実にあなたの提案を承認まで導きたいとは思いませんか? ジュガールは、「稟議にかける」「稟議に諮る」「稟議を回す」という一連のプロセスをデジタル化し、効率を劇的に向上させます。直感的な操作で稟議書を作成でき、自動で適切な承認ルートへ回覧されるため、あなたの貴重なアイデアがスムーズに実行段階へ移ります。

稟議にかける(りんぎにかける)とは

「稟議にかける」とは、特定の提案を稟議プロセスを通じて承認を得るために提出することです。これは、アイデアや提案を正式に評価してもらい、承認を得るために必要な手続きを開始することを意味します。具体的には、思い描くプランや変更点を、組織内の決定権を持つ人々に公式に提示し、その承認を得るためのステップです。稟議にかけることで、提案が公式な検討の対象となり、実行に向けての第一歩を踏み出すことになります。

使用例

Aさん: 「Bさん、新しいプロジェクトの提案書をまとめたんですが、この内容で大丈夫でしょうか?」

Bさん: 「見せてください。うん、よくできてるね。でも、もう少し予算の詳細を追加した方がいいかもしれない。」

Aさん: 「了解しました。修正してもう一度確認していただきます。」

Bさん: 「そうしてくれると助かるよ。内容が固まったら、これを稟議にかけるので、しっかり準備しておいてね。」

Aさん: 「はい、ありがとうございます。早速修正に取り掛かります。」

Bさん: 「よろしく。稟議にかけるときは、他の部門からの意見も求められるから、しっかり対応できるようにしておいてね。」

Aさん: 「わかりました。しっかり準備します。」

稟議に諮る(りんぎにはかる)とは

「稟議に諮る」とは、提案や計画について、上司や関連する意思決定者から意見やアドバイスを求めることを指します。これは、単に承認を得るだけでなく、より良い決定をするために経験や知見が豊富な人々の意見を聞き、考慮に入れるプロセスです。稟議に諮ることで、提案がより洗練され、実行時の成功率を高めることができます。

「諮る(はかる)」は、他者に意見や助言を求める、または相談するという意味を持つ言葉です。特に重要な事項について、適切な人や機関に意見を求め、意思決定を支援する場合に用いられます。稟議では、重要な提案や計画が承認を得るために複数の関係者を経由しますが、その際、提案の内容について「上司に諮る」「会議で諮る」といった形で、意見を聞いたり判断を仰いだりすることを表します。

使用例

Aさん: 「Bさん、ちょっとお時間よろしいでしょうか?」

Bさん: 「どうしたの、Aさん?」

Aさん: 「新しい営業戦略の提案書をまとめたのですが、これを稟議に諮る前に確認していただけますか?」

Bさん: 「もちろん。見せてくれる?」

Aさん: 「こちらです。特に市場分析の部分を詳しく見ていただきたいです。」

Bさん: 「わかった。内容を確認してフィードバックするよ。それと、稟議に諮る前に他の部門の意見も聞いておくといいよ。」

Aさん: 「ありがとうございます。各部門の意見も集めておきます。」

Bさん: 「いいね。しっかり準備して、稟議に諮れるようにしよう。」

Aさん: 「はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。」

稟議を回す(りんぎをまわす)とは

「稟議を回す」とは、提出した稟議書を関連する部門や人々に周知し、意見や承認を得るプロセスです。これにより、多角的な視点からのフィードバックを得ることができ、提案の質を高めることが可能になります。まるで、大切なお知らせをチーム全員に共有し、皆の意見を聞くようなものです。都度会議を開くと多くの人の時間を拘束してしまうため、書類を回覧する中で関係者の意見を取り入れ、合意形成を行っていきます。

使用例

Aさん: 「Bさん、少しお時間よろしいでしょうか?」

Bさん: 「どうしたの、Aさん?」

Aさん: 「新しいマーケティング戦略の提案書をまとめました。稟議を回す前に確認していただけますか?」

Bさん: 「もちろん。見せてくれる?」

Aさん: 「こちらです。特に予算の部分とスケジュールを詳しく見ていただきたいです。」

Bさん: 「わかった、確認するよ。それと、稟議を回す際には各部門の承認を得る必要があるから、しっかり準備しておいてね。」

Aさん: 「はい、承知しました。各部門の承認を得るためにも、きちんと準備します。ありがとうございます。」

Bさん: 「任せて。いい内容に仕上げて、スムーズに稟議を回そう。」

稟議にかける・稟議に諮る・稟議を回すのちがい

「承認者が多すぎて、誰が何を承認したのか把握できない…」「過去の稟議内容を参考にしたいけど、書類が見つからない…」稟議プロセスがブラックボックス化していると、情報共有の漏れや、後々のトラブルの原因になることもあります。

ジュガールは、稟議プロセス全体をリアルタイムで可視化します。ダッシュボードで進捗状況が一目で分かり、誰がどの段階で承認したのか、コメントは何だったのかといった詳細な履歴も自動で記録されます。これにより、情報の透明性が向上し、コンプライアンス強化にも貢献します。

>>稟議プロセスを「見える化」して、組織の透明性を高める。ジュガールの稟議ソリューションで、確実な意思決定をサポートする

「稟議にかける」、「稟議に諮る」、そして「稟議を回す」は、意思決定のプロセスにおいて密接に関連しています。稟議にかけることでアイデアを公式に提示し、稟議に諮ることで関係者の意見を収集し、必要な修正や追加情報を反映した稟議書を作成します。その後、稟議を回すことで、正式に承認を得るプロセスが進められます。これにより、決定事項が確実に組織全体に共有され、実行に移されることが保証されます。

- 稟議にかける=特定の提案を稟議プロセスを通じて承認を得るために提出すること

- 稟議に諮る=提案や計画について、上司や関連する意思決定者から意見やアドバイスを求めること

- 稟議を回す=提出した稟議書を関連する部門や人々に周知し、意見や承認を得ること

稟議にかける・諮る・回す目的

稟議にかける・諮る・回す目的は、以下の通りです。

- 組織全体の合意を得る

個人の判断だけでは解決できない事柄に対して、組織全体の合意を得るための手段です。つまり、一人の意見ではなく、会社全体の意見をまとめて意思決定をするためです。 - 決定事項の範囲や内容を明確にする

書面で意見を求め、承認を得ることで、認識のズレや情報の漏れを防ぎます。つまり、何を決めたのかをハッキリさせ、後でトラブルにならないようにします。 - 意思決定プロセスの透明性を確保する

稟議書は意思決定の内容や関与者を明確に記録し、後から確認できるようにします。これは、将来的なトラブル回避や進捗管理に役立ちます。つまり、誰がどんな決定をしたのかを後から見返せるようにするためです。 - プロセスの効率性を向上させる

全員が集まらなくても合意形成が進められ、最終決定の会議で合意形成の状況を報告できるため、効率的な意思決定が可能になります。つまり、みんなが集まる必要がなく、スムーズに話が進められるということです。 - 詳細な確認と修正の機会を提供する

関係者全員が稟議書を確認し、必要な修正や補足を行うことで、より精緻な意思決定が可能となります。つまり、みんなが内容を確認して、必要ならば修正できるということです。 - 組織内のコミュニケーションを促進する

稟議書を回覧することで、関係者間のコミュニケーションが促進され、より円滑な意思決定が行われます。つまり、情報共有がスムーズに行われ、より良い決定ができるということです。

具体例

例えば、新しいプロジェクトの立ち上げを検討している場合、そのプロジェクトの目的や必要なリソース、期待される効果を明記した稟議書を作成します。この稟議書を関係部門に回覧し、全員の意見や承認を集めます。これにより、プロジェクトの可否についての合意形成が図られ、最終的に取締役会で正式に決定されます。このプロセスを経ることで、全員が情報を共有し、透明性のある意思決定が行われます。

稟議が必要な場面

稟議が必要となる場面は多岐にわたります。具体的には以下のようなケースがあります。

- 外部企業との新規契約締結

- パソコンや事務用品などの備品購入

- 従業員の採用

- 社内設備の修理やメンテナンス

- 広告宣伝費や接待費の申請

- 出張やそのスケジュールの申請

これらは一例であり、会社ごとに稟議の必要性やルールが異なるため、自社の規定を確認することが重要です。

具体例

例えば、社内で新しいパソコンを購入する場合、稟議書には購入理由、必要な機種、台数、予算などを記載します。この稟議書をIT部門、経理部門、人事部門などの関係者に回覧し、全員の承認を得ます。これにより、購入の必要性やコストが正当化され、全員の合意を得た上で、最終的な承認が下されます。

稟議にかける・諮る・回すプロセス

稟議プロセスは、ミドルアップダウンの流れで進んでいきます。現場の状況・最前線の情報を把握しているミドル層が会社全体の売上・利益を意識しながら稟議を起案し、関係部署を巻き込みながら承認プロセスを進めていき、最終的にトップ(経営層)が決裁したものが、再び実行指示として起案者の元に戻ってくる流れです。

- 現場の実行責任者である課長クラスが稟議書を起案する

現場の状況を把握し、最前線の情報を持つミドル層が提案内容や必要事項を明記した稟議書を作成します。

- 部署全体の責任者である部長が承認し、全社の関係部署への回覧を行う

部長の承認を得た後、関連する他の部署に稟議書を回覧し、各部署の合意を得ます。これにより、稟議内容に関する各部署の理解と協力を確保します。

- 経営層(取締役会)に最終決裁を取り付ける

最終的に、取締役会に稟議書が上程され、正式な決定が下されます。経営層の承認を得ることで、稟議が正式な会社の方針として実行されることが保証されます。

- 決裁の得られた稟議書については、実行指示として再び課長クラスの手元に戻る

決裁後、稟議書は実行の指示として起案者に戻り、実行段階へと進みます。これにより、現場レベルでの具体的な行動が開始されます。

忙しい承認者への配慮

「忙しい上司に、どうやって稟議内容を効果的に伝えればいいんだろう…」「わざわざ会議を開く時間もないし…」承認者の負担を減らし、スムーズに決裁を得ることは、稟議を成功させる上で非常に重要です。

ジュガールは、稟議書の要点を簡潔にまとめるためのテンプレートや、グラフ・表などの視覚的情報を活用しやすいフォームを提供。さらに、LINE WORKSやMicrosoft Teamsといった日常利用するメッセージアプリと連携し、アプリ内から直接稟議内容の確認や承認まで完結できるため、忙しい承認者の隙間時間を有効活用し、スピーディーな決裁を可能にします。

>>忙しい承認者の負担を軽減。ジュガールの稟議ソリューションで、スピーディーな決裁を実現する

稟議プロセスにおいて、承認者は多くの稟議書を確認しなければならないため、起案者は承認者に対して十分な配慮を行う必要があります。以下に、忙しい承認者に配慮するための具体的なポイントを紹介します。

- 事前の根回し

いきなり稟議書を回すのではなく、事前に関係者と話し合い、稟議内容を共有しておくことで、承認者の理解を深めることができます。これにより、稟議書を回覧する際にスムーズに承認が得られやすくなります。 - 要点を簡潔にまとめる

稟議書の内容は、要点を簡潔にまとめることが重要です。長文にならず、承認者が短時間で内容を理解できるように配慮しましょう。 - 具体的な説明を提供する

提案内容やその背景、期待される効果、リスクなどを具体的に説明します。承認者が疑問や不安を抱かないよう、十分な情報を提供しましょう。 - 視覚的な情報を活用する

グラフや表、図などの視覚的な情報を活用して、内容をわかりやすく伝えます。これにより、承認者が直感的に理解しやすくなります。 - フォローアップを行う

稟議書を回覧した後も、承認者に対してフォローアップを行い、質問や疑問点に迅速に対応します。これにより、承認者の負担を軽減し、スムーズな承認プロセスを実現します。

承認者にとってのチェックポイント

-2-e1754360883701-1-1024x489.jpg)

承認者は、稟議書の内容を確認する際にいくつかの重要なポイントをチェックする必要があります。以下に、承認者が確認すべきチェックポイントを紹介します。

- 提案内容の妥当性

提案内容が現実的であり、具体的な成果が期待できるかを確認します。提案が組織の目標や戦略に適合しているかも重要です。 - 予算の適正性

提案に関連する予算が適切であり、コストと効果のバランスが取れているかを確認します。予算の過剰や不足がないかもチェックします。 - リスクと対策

提案内容に伴うリスクとその対策が明確に記載されているかを確認します。リスク管理が徹底されているかを重視します。 - 関連部門の意見

関連部門からの意見やフィードバックが反映されているかを確認します。組織全体の合意形成が図られているかをチェックします。 - 実行可能性

提案内容が実行可能であり、必要なリソースが確保されているかを確認します。実行に移す際の具体的な計画があるかも重要です。

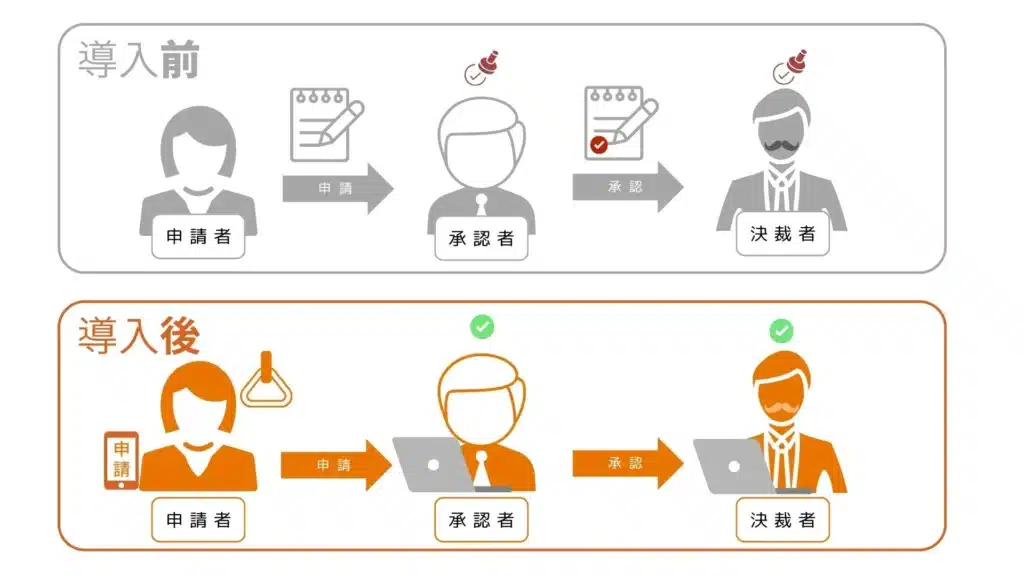

ワークフローシステム導入による稟議プロセスの効率化

ワークフローシステムを導入することで、稟議プロセスの効率化が図れます。以下に、その具体的なメリットを紹介します。

会社共通のメリット

- プロセスの可視化

ワークフローシステムを導入することで、稟議プロセスの進捗が可視化されます。誰がどのステップで承認を行っているのか、どこでプロセスが滞っているのかが一目でわかるため、迅速な対応が可能となります。 - 回覧の自動化

ワークフローシステムでは、会社の組織構造を把握していなくても、設定された承認フローに従って自動で稟議書が回覧されます。これにより、手動での回覧作業が不要となり、プロセスの効率化が図れます。 - テンプレート化

稟議書の起案にあたって記載が必要な事項が明確になります。ワークフローシステムにテンプレートが用意されているため、起案者は必要な情報を漏れなく記入することができ、稟議書の品質が向上します。

承認者にとってのメリット

- 隙間時間の活用

仕事と仕事の合間の時間や移動中の時間などを活用して、スマホやPCから承認ができます。これにより、承認作業を効率的に進めることができます。 - 過去の検索

過去の稟議の検索が可能ですので、稟議漏れや重複がなかったか、その際の判断がどのようなものであったかをすぐに確認できます。これにより、より正確で一貫性のある承認が行えます。 - リアルタイム通知とTODOリスト管理

承認依頼がメールまたはプッシュ通知で届くとともに、承認待ちリストが一覧化されていますので、作業漏れや作業遅れが発生しません。これにより、承認プロセスの透明性と効率性が向上します。

ジュガールワークフローの導入事例

ジュガールワークフローは、稟議プロセスの効率化を実現するためのツールとして多くの企業に導入されています。以下は、その導入事例です。

- A社の事例

A社では、従来の紙ベースの稟議プロセスが煩雑で時間がかかっていました。ジュガールワークフローを導入することで、稟議書の作成から承認までのプロセスを電子化し、承認スピードを大幅に向上させました。また、稟議書の管理も一元化され、検索や参照が容易になりました。 - B社の事例

B社では、複数の部門が関与する稟議プロセスが非効率的でした。ジュガールワークフローを導入することで、各部門の承認フローを最適化し、無駄なステップを省くことに成功しました。これにより、稟議プロセスの効率化とともに、関係者全員の合意形成がスムーズに行われるようになりました。

ジュガールワークフローの特徴

ジュガールワークフローは、稟議プロセスを効率化するために設計されたクラウド型のワークフローシステムです。以下にその主な特徴を紹介します。

- 簡単な操作性

直感的なユーザーインターフェースにより、誰でも簡単に操作できます。特別なITスキルは不要です。 - リアルタイム承認

クラウド上で稟議書を管理するため、どこからでもリアルタイムに承認が可能です。モバイルデバイスからもアクセスできます。 - 柔軟なワークフロー設計

各企業のニーズに合わせて、稟議の承認フローを自由に設計できます。承認ステップを細かく設定でき、各部門ごとに異なるフローを適用することも可能です。 - 一元管理

稟議書や関連書類を一元管理できるため、検索や参照が容易です。過去の稟議書も簡単に検索できます。 - セキュリティ

高度なセキュリティ対策により、機密情報を安全に管理できます。アクセス権限の設定やログ管理機能も充実しています。

まとめ

稟議にかける・稟議に諮る・稟議を回すプロセスは、日本企業において重要な意思決定手段です。稟議を通じて、組織全体の合意形成や意思決定の透明性が確保され、企業のガバナンスが強化されます。しかし、稟議プロセスには時間がかかるなどのデメリットも存在します。ジュガールワークフローのようなツールを活用することで、稟議プロセスの効率化が図れ、より迅速かつ効果的な意思決定が可能となります。稟議のメリットとデメリットを理解し、適切なツールを導入することで、企業の意思決定プロセスをさらに強化することができます。

よくある質問(FAQ)

稟議にかける=正式提出(起案の開始)

稟議に諮る=意見聴取(上長・関係部署に相談)

稟議を回す=承認回付(決裁ルートを回覧)

実務では、事前に諮る → 内容を磨いて“かける” → ルートに“回す”の順で進めると止まりにくくなります。

金額・リスクの閾値(社内規程の金額帯、契約・個人情報等のリスク有無)

関係部署の影響度(IT・法務・情報セキュリティ・人事・経理など)

最終決裁者の要件(部長決裁/役員決裁 など)

を基準に決めます。迷ったら、過去の類似稟議を検索して踏襲+不足部門のみ追加が効率的です。

要点1枚サマリ(目的・効果・費用対効果・リスク対策・期限)を冒頭に添える

滞留箇所の特定(どの承認者で止まっているか、コメントは何か)

リマインドと代替承認者(規程許容内で代理承認/順序入替を検討)

差戻しテンプレ対応(指摘→修正→再申請を定型化)

ワークフローなら進捗可視化・自動リマインドでボトルネックを早期に解消できます。

A4で1〜2枚+添付が目安。本文は「背景→目的→効果(数値)→費用→リスク対策→スケジュール→体制」。詳細は見積・仕様・リスク評価を添付に分離し、本文は意思決定に必要な“要点だけ”に絞ると通りやすくなります。

社内規程に“例外フロー(簡易決裁/事後稟議)”が定義されているかを確認。

閾値内の暫定承認→即時実行→事後正式稟議

リスク高案件は最小範囲で実施・ログ保存・早期報告

を原則に。記録と透明性(経緯・判断根拠・時刻のログ)が後日の監査対応を強くします。