この記事のポイント

- 上申書は、従業員が上位層に意見・提案・承認依頼を行う公式文書である。

- 稟議書との違いを理解し、用途に応じた使い分けが業務効率を左右する。

- ジュガールを使えば、上申書も稟議書もテンプレートとフローを統合管理でき、組織の意思決定スピードが格段に向上する。

はじめに

「上申書とは?」というテーマは、企業や組織で働く多くの人にとって非常に重要な内容です。上申書は従業員が上層部に意見や提案を伝えるための公式な文書であり、組織内の意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たします。この記事では、上申書の基本的な定義や目的から、その具体的な書き方、稟議書との違いまでを詳しく解説します。この記事を通じて、上申書の作成や活用に関する知識を深め、業務効率を向上させるためのヒントを得ていただければ幸いです。

「この業務改善提案、上司にどう切り出そう…」「意見を伝える公式な場がなくて、なかなか話が進まない…」現場の課題や新しいアイデアに気づいていても、それを上層部に伝え、承認を得るまでのプロセスが曖昧で、なかなか実行に移せないと感じていませんか?

ジュガールは、現場からの「上申」をスムーズに行うための明確なルートを提供します。専用のフォームと柔軟な承認フローを設定できるため、あなたの意見や提案が適切な承認者へ確実に届き、迅速に検討される環境を整えます。

>現場の声を経営に届ける。ジュガールの稟議ソリューションが、あなたの提案をスピーディーに実現する

上申とは?

上申の定義と目的

上申とは、下位層(権限を持たない人)が上位層(権限を持つ人)に対して情報提供を行い、何らかの決裁をお願いするプロセスを指します。これは組織内で従業員が自分の考えや要望を経営層に伝えるための手段であり、意思決定プロセスの一部として重要な役割を果たします。上申の目的は、現場の声を反映させ、より実効性のある意思決定をサポートすることにあります。これにより、経営層は現場の状況を正確に把握し、適切な対応を取ることができます。

上申の重要性

上申は、組織の健全な運営にとって不可欠なプロセスです。現場で働く従業員の意見や提案は、経営層にとって貴重な情報源となります。上申を通じて、現場の問題点や改善点が明確になり、経営戦略に反映されることで、組織全体の効率と効果が向上します。また、上申を奨励することで、従業員のモチベーションが向上し、組織内のコミュニケーションも円滑になります。上申のプロセスは、組織の透明性と信頼性を高めるためにも重要です。

上申書とは?

上申書の定義と目的

上申書とは、組織や上位の意思決定者に対して、現場からの提案や状況報告、承認依頼を行うための文書です。一般的に、企業や団体内での意思疎通や意思決定を円滑に進めるために利用されます。

上申書の目的

上申書の主な目的は、以下のような場合に対応することです。

- 業務改善提案

現場で気づいた業務効率化の提案や改善策を上司に届けるため。

例: 「作業フロー変更に伴うコスト削減案」など。 - 承認依頼

プロジェクトの実施、予算の追加、設備投資など、大きな決定に必要な承認を得るため。

例: 「新規プロジェクトの資金申請」など。 - 現状報告や説明

組織の課題やリスクを共有し、上層部のサポートや理解を得るため。

例: 「市場動向に基づく業績予測の提出」など。

上申書の背景

「上申書」という言葉は、もともと法的文書や官公庁での使用が多いものでしたが、現在ではビジネスシーンにおいても一般化しています。特に大企業や組織が複雑な意思決定プロセスを持つ場合、現場と上層部をつなぐ重要な役割を果たしています。

この文書は、単なる報告ではなく、明確な目的や意図を持って作成されることが求められます。そのため、内容は具体的かつ簡潔であることが重要です。

ビジネスでの利用シーン

上申書は、ビジネスにおいて以下のようなシーンで使用されます。

- 人員の補充: 特定の部署で人員が不足している場合、上申書を通じて補充の必要性を上司に訴えます。現状の人員数と業務量、補充が必要な理由を具体的に記述します。

- 異動の希望: 従業員自身の異動希望や、他の従業員の異動提案を行う場合も上申書が利用されます。特定のプロジェクトに参加するための異動希望などを具体的に記載します。

- 業務改善の提案: 業務プロセスの改善案や新しいシステムの導入提案なども上申書を通じて行います。現在の業務フローの問題点とその解決策を具体的に説明します。

- 備品の購入: 新たに必要な備品の購入を希望する場合、その詳細や購入理由、費用対効果を上申書に記載し、上司や経営層の承認を得ます。

- 設備/施設の修理: オフィスや工場などの設備や施設に不具合が発生した場合、その修理を上申します。修理が必要な箇所、修理の緊急度、修理に伴うコストなどを詳細に記載します。

上申書の種類や用途の具体例

「上申書と稟議書、どう使い分ければいいの?」「それぞれの書類の書き方や承認ルートが複雑で、作成に毎回時間がかかる…」組織内の文書の種類やルールが多すぎて、書類作成そのものが負担になっていませんか?

ジュガールは、上申書、稟議書、伺い書など、さまざまな社内文書のテンプレートを搭載し、それぞれの用途に応じた最適な入力フォームを提供します。また、企業ごとの複雑な承認フローもシステム上で柔軟に設定できるため、あなたは書類の種類や書き方に迷うことなく、本質的な「提案内容」に集中できます。

>書類作成のストレスから解放される。ジュガールの稟議ソリューションで、社内文書の作成・管理をシンプルに

1. 上申書の種類

上申書は、その役割に応じて、4種類に分類されます。

- 業務提案上申書

- 業務プロセスの改善や新規施策を提案する際に使用される文書です。

- 例: 「顧客対応システムの導入提案」や「新商品の販売計画」など。

- 経費申請上申書

- 経費や予算の承認を依頼する際に利用されます。

- 例: 「プロジェクトに必要な追加予算申請」や「社員研修費用の承認依頼」など。

- リスク報告上申書

- 組織に影響を与えるリスクやトラブルについて報告し、対策を提案する場合に使用されます。

- 例: 「生産ラインのトラブルに伴う生産スケジュール調整」など。

- 改善提案上申書

- 業務効率や品質向上を目的に、現場から改善案を提案する際に使用されます。

- 例: 「作業工程の簡略化に関する提案」や「コスト削減のための仕入れ先見直し案」など。

2. 上申書の用途と具体例

上申書が実際にどのような場面で活用されるか、具体的な用途を以下に示します。

- 業務改善の提案

- 現場からの新しいアイデアや改善策を上層部に届ける。

- 例: 業務負担を軽減するためのシステム導入提案。

- 経費管理と予算申請

- プロジェクト運営やイベント実施に必要な資金を確保するための承認依頼。

- 例: 年末商戦向けプロモーション費用の申請。

- リスク対応と報告

- 組織が直面するリスクやトラブルを報告し、早急な対応を促す。

- 例: サーバーダウン時の復旧計画の提出。

- 新規事業やプロジェクトの提案

- 会社の成長を見据えた新規事業やプロジェクトの提案。

- 例: 海外市場への進出計画や、新商品開発のための調査依頼。

3. 上申書の関連書類との比較

上申書は、稟議書や報告書などと混同されることがありますが、それぞれ役割が異なります。以下のように使い分けをすることが重要です。

- 稟議書: 組織内の正式な承認プロセスに使用。上申書よりも公式な手続きに重きを置く。

- 報告書: 状況報告や結果の共有を目的とし、提案や承認を伴わない。

これらの違いを理解し、適切な文書を選択することで、意思疎通がより円滑になります。

上申書の構成と書き方

上申書は、組織の中で提案や報告を行い、承認を得るための重要な文書です。その効果を最大限に引き出すには、正確で簡潔かつ説得力のある内容を記載することが不可欠です。ここでは、上申書の構成と書き方について、具体例を交えながら解説します。

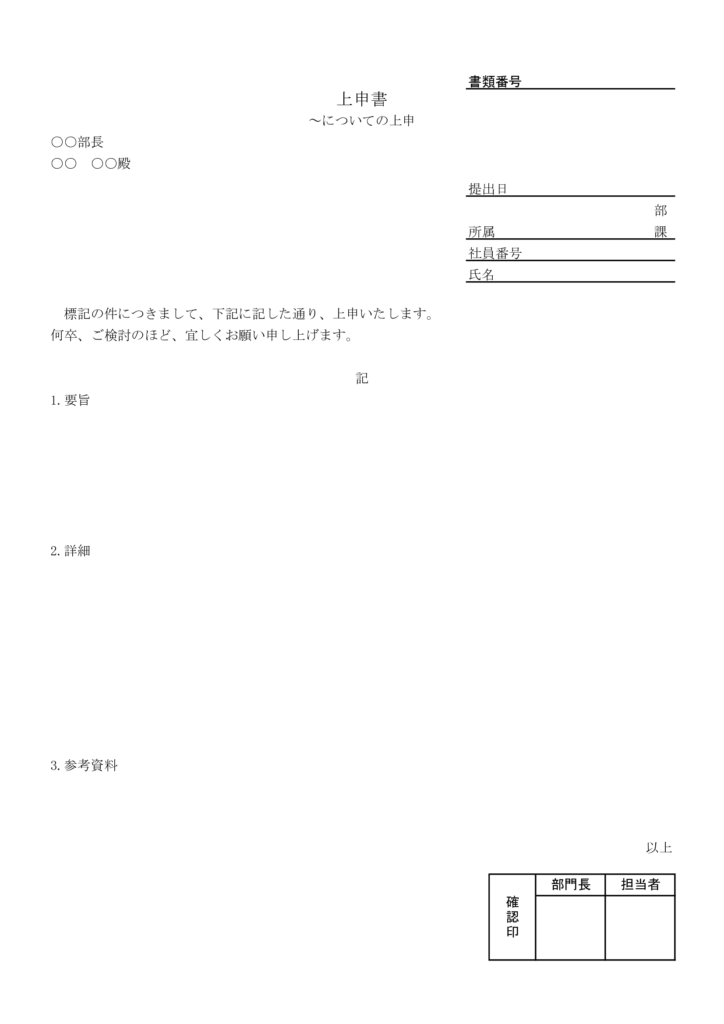

上申書の基本的な構成

上申書は、以下の3つのパートで構成されます。それぞれの要素を押さえることで、説得力のある文書を作成できます。

- 前付け部分

- 文書番号、発信日、宛名、発信者情報を含みます。文書の正式性と信頼性を担保します。

- 本文部分

- 件名、主文、記書きで構成され、上申内容を具体的かつ簡潔に記載します。

- 付記部分

- 追記や担当者情報など、補足的な情報を記載します。文書の信頼性を高めるための要素です。

前付け部分

前付け部分は、上申書を正式な文書として管理しやすくするための情報を記載します。

- 文書番号

- 目的: 文書の追跡や管理を容易にする。

- 記載例: 「2024-12-09-001」

- ポイント: 組織内で重複しないよう、管理システムを活用する。

- 発信日

- 目的: 提出日を明確にし、提出後の経過日数を把握可能にする。

- 記載例: 「2024年12月9日」

- ポイント: 和暦・西暦を統一し、間違いを防ぐ。

- 宛名

- 目的: 上申書の受け取り手を特定する。

- 記載例: 「〇〇株式会社 〇〇部 部長 〇〇様」

- ポイント: 敬称や役職を正確に記載する。

- 発信者情報

- 目的: 発信者情報を明記することで、責任の所在を明確にする。発信者情報には、氏名、所属部署、連絡先を記載する。

- 記載例: 「営業部 〇〇 太郎」

- ポイント: フルネームと部署名を正確に記載する。

本文部分

本文は、上申書の核心部分であり、以下の要素で構成されます。

- 件名

- 目的: 上申内容を簡潔に表現し、文書の目的を明示する。

- 記載例: 「新規プロジェクト承認申請について」

- ポイント: 簡潔かつ明確に書く。

- 主文

- 目的: 提案や要望の要点を簡潔に伝える。

- 記載例: 「新規事業として〇〇プロジェクトの承認をお願い申し上げます。」

- ポイント: 冒頭に要点を述べ、簡潔にまとめる。

- 記書き

- 目的: 提案の背景や詳細を具体的に説明する。箇条書きを活用し、情報を整理する。

- 記載例:

- 「現在、〇〇業務において以下の課題が発生しています。」

- 「導入予定の〇〇システムにより、業務効率が30%向上する見込みです。」

- ポイント: 根拠やデータを示して説得力を高める。

付記部分

付記部分には、文書を補完する情報や連絡先を記載します。

- 追記

- 目的: 補足事項や関連資料の添付について記載する。

- 記載例: 「関連資料として〇〇調査データを添付しました。」

- ポイント: 資料の存在を明確にし、信頼性を向上させる。

- 担当者情報

- 目的: 上申書に関する問い合わせ先を記載する。

- 記載例: 「営業部 〇〇 太郎 内線1234」

- ポイント: 正確な連絡先を記載し、誤記を避ける。

上申書のテンプレート

以下は、上記内容を反映した上申書のテンプレート例です。

表題: 「新規プロジェクト承認申請について」

宛先: 〇〇株式会社 〇〇部 部長 〇〇様

発信者情報: 営業部 〇〇 太郎

発信日: 2024年12月9日

文書番号: 2024-12-09-001

本文:

- 件名: 「新規プロジェクト承認申請について」

- 主文: 「新規事業として〇〇プロジェクトの承認をお願い申し上げます。」

- 記書き:

- 課題の詳細

- 提案内容と期待される効果

- 必要なリソースの詳細

追記: 添付資料として〇〇を追加しました。

担当者情報: 営業部 〇〇 太郎 内線1234

書類管理に困っていませんか?

日々の業務で必要な書類がなかなか見つからない、同じような書類が何度も作成されている、重要な情報が散逸してしまう……。こうした書類管理の課題に悩まされていませんか?

上申書のような正式な文書は、作成や管理が複雑になりがちです。しかし、適切なツールや仕組みを導入すれば、これらの課題を効率的に解決できます。

よくある書類管理の課題

- 検索性の悪さ

- 必要な文書を探すのに時間がかかり、業務効率が低下します。

- 重複作業の発生

- 過去に作成した文書が見つからず、新たに作成し直すことで、無駄な労力が発生します。

- 情報の散逸

- 書類が適切に保管されていないため、重要な情報が失われるリスクがあります。

- バージョン管理の混乱

- 同じ書類の異なるバージョンが複数存在し、最新の情報がわからなくなることがあります。

効率的な書類管理の方法

これらの課題を解決するために、以下の方法を試してみてください。

- デジタルツールを活用する

- 書類管理システムやクラウドストレージを利用して、書類の検索性と共有性を向上させましょう。

- おすすめツール: Google Drive、Microsoft SharePoint、Dropbox など。

- テンプレートを活用する

- 上申書などの頻繁に作成する文書は、テンプレートを用意して効率化します。

- 当記事で紹介しているテンプレートを活用し、作業を標準化するのも一つの方法です。

- 命名規則を統一する

- 書類のファイル名に統一した命名規則を設け、検索を容易にします。

- 例: 「2024-12-上申書-プロジェクト名」

- バージョン管理を徹底する

- ファイルのバージョン履歴を記録し、最新情報を確実に把握できるようにします。

- ツール例: Google Docs や Notion のバージョン管理機能。

- 定期的な整理を行う

- 書類を定期的に整理し、不要な文書を削除することで、管理の手間を減らします。

まずは小さな一歩から始めましょう

書類管理を効率化することで、業務の生産性が向上し、重要な文書にかける時間とコストを大幅に削減できます。まずは、上記の中から一つの方法を試してみてください。たとえば、上申書のテンプレートをダウンロードして利用するだけでも、大きな効果が得られます。

ジュガールのワークフローシステムで業務効率を最大化!

煩雑な書類業務に追われていませんか?ジュガールのワークフローシステムを導入することで、申請・承認プロセスをスムーズにし、業務効率を劇的に向上させることができます。その特長をご紹介します。

1. 申請から承認まで、すべて自動化でスピードアップ

ジュガールのワークフローシステムは、書類の作成から承認までを一元管理。

これにより、手動での確認や煩雑な手続きを大幅に削減します。

- メリット

- 申請書類の作成や承認フローを自動化し、対応漏れを防止。

- 書類の出力や提出もシステム上で完結。

これにより、社内の申請プロセスがシンプルになり、時間を大幅に短縮できます。

2. 既存テンプレートを活用して、カスタマイズの手間ゼロ

お客様が既にお持ちのテンプレートをそのままシステムに登録可能。

ゼロからフォームを作成する必要がなく、初期設定の手間を省きます。

- 特長

- 自社特有のテンプレートにも対応可能。

- フォーム作成の時間を削減し、すぐに運用を開始できます。

3. 業務の進捗状況が一目でわかる、見える化と自動化の実現

ダッシュボード機能により、書類の進捗状況をリアルタイムで可視化。

さらに、必要なデータはエクセル形式で簡単に出力できます。

- 主な機能

- 進捗状況や承認待ちの書類が一目で把握可能。

- 必要なデータをエクセルで一括管理し、データ分析や報告に活用。

これにより、書類業務の透明性が向上し、作業効率も大幅にアップします。

ジュガールのワークフローシステムが選ばれる理由

- シンプルな操作性

- 初めての方でも迷わず使える直感的なインターフェース。

- 柔軟なカスタマイズ

- 業界や業務に合わせてシステムを調整可能。

- 迅速な導入サポート

- 導入から運用開始まで、専任スタッフがしっかりサポート。

今すぐ効率的な業務フローを手に入れませんか?

ジュガールのワークフローシステムで、業務効率を劇的に改善し、無駄な時間や作業を削減しましょう。

まずは無料デモでその効果を体感してください!

上申書と稟議書の違い

上申書と稟議書の概要

上申書と稟議書は、いずれも組織内で使用される公式文書ですが、その目的や使用方法には明確な違いがあります。上申書は、従業員が上位層に対して特定の提案や要望を行うための文書です。一方、稟議書は、複数の承認者を経て組織全体の意思決定を行うための文書です。両者の違いを理解することで、適切な文書を作成し、効果的に使用することが可能となります。

目的の違い

上申書の目的は、自部署や自分自身の要望や意見を上位層に伝え、具体的な行動や決定を求めることにあります。例えば、人員の補充や備品の購入など、比較的小規模な意思決定に使用されます。これに対して、稟議書は、会社全体に影響を及ぼすような重要な提案や決定を行うための文書であり、例えば新規プロジェクトの承認や大規模な予算の配分などに使用されます。

内容の違い

上申書は、個別の案件や具体的な提案に焦点を当てた内容が記載されます。具体的な要望や提案の背景、必要性、期待される効果などを詳細に記述します。一方、稟議書は、会社の全体戦略や重要なプロジェクトに関連する内容が含まれ、詳細な情報や資料を伴います。稟議書には、複数の視点からの評価や分析が含まれることが多く、決定に必要なすべての情報を提供することが求められます。

承認者の違い

上申書の承認者は、主に直接の上司や関連する部門の上層部であることが多いです。承認プロセスが比較的簡易でスピード感があります。これに対して、稟議書の承認者は、部署内の複数の上司や部門長、さらには取締役会メンバーなど多くの関係者が含まれます。承認プロセスが複雑で時間がかかることが一般的です。

提出方法の違い

上申書は必要な時点で随時提出されることが多く、提出のタイミングや方法は比較的自由です。提出後は、直接上司により迅速に対応されることが期待されます。一方、稟議書は、事前に定められたフローに従い、関係者全員に回覧・承認を求める形式で提出されます。提出から承認までのプロセスが厳格に管理され、時間を要することがあります。

承認プロセスの違い

上申書は、比較的簡易で迅速な承認プロセスを経ることが多く、短期間で決定が下されることが一般的です。細かい議論を必要としない案件に適しています。一方、稟議書は、複数の承認者による厳格なプロセスを経るため、詳細な議論や評価が行われることが多く、時間を要することがあります。稟議書のプロセスは、組織全体の合意を得るために重要です。

上申書と稟議書の比較表

| 項目 | 上申書 | 稟議書 |

| 目的 | 自部署や個人の要望・意見を伝える | 会社全体に影響を与える重要な提案・決定 |

| 内容 | 個別案件の詳細な提案・背景・必要性 | 全社戦略に関わる詳細な情報や資料 |

| 承認者 | 主に直接の上司や部門の上層部 | 部署内の上司、部門長、取締役会メンバー |

| 提出方法 | 随時提出、タイミング自由 | 定められたフローに従い回覧・承認 |

| 承認プロセス | 簡易で迅速なプロセス | 厳格で時間がかかるプロセス |

上申書と稟議書の共通点

汎用性

上申書と稟議書には共通して高い汎用性があります。どちらの文書も、特定の用途に限定されず、様々な提案や要望、報告に使用されます。例えば、上申書は人員の補充から業務改善の提案まで幅広く利用され、稟議書も新規プロジェクトの承認から予算の配分まで多岐にわたる内容に対応できます。この汎用性により、組織内の様々なニーズに柔軟に応じることができます。

目的の柔軟性

上申書と稟議書は、その目的や内容を柔軟に変更できる特徴があります。状況や必要に応じて内容を調整し、最も適切な形で提案や報告を行うことが可能です。例えば、上申書では備品購入の具体的な要望を明確に記載し、稟議書では新規プロジェクトの詳細な計画を提示することができます。このように、文書の目的に応じて内容を調整できる柔軟性が、上申書と稟議書の強みです。

公式な文書としての役割

両者は組織内で公式な文書として認識され、正式な手続きを経て承認されることが求められます。上申書も稟議書も、作成者の意見や提案を正式に記録し、組織の意思決定に反映させるための重要なツールです。これにより、提案内容が正確に伝わり、組織全体の透明性が確保されます。公式な文書としての役割を果たすため、記載内容の正確性や形式の遵守が求められます。

組織の意思決定を支える

上申書と稟議書は、組織の意思決定プロセスを支える重要なツールです。どちらも、従業員の意見や提案を経営層に伝え、適切な対応を促す役割を果たします。これにより、現場の状況や従業員のニーズが経営層に伝わり、より実効性のある意思決定が行われます。組織全体の効率と効果を高めるために、これらの文書を効果的に活用することが重要です。

透明性の向上

上申書と稟議書は、組織内の透明性を向上させる役割も果たします。文書によって提案や要望の内容が明確に記録され、関係者全員が共有することで、意思決定プロセスが透明になります。これにより、不正や誤解を防ぎ、信頼性の高い組織運営が可能となります。透明性の向上は、組織の信頼性を高めるだけでなく、従業員のモチベーション向上にも寄与します。

上申書と伺い書の違い

伺い書とは

伺い書とは、部下が上司や経営層に対して判断や承認を仰ぐために提出する文書です。上申書が意見や提案を述べるのに対し、伺い書は「どのようにすべきか」「許可を得たい」という意思決定を求める点が特徴です。

伺い書の目的

伺い書は、主に次のような目的で使用されます。

- 業務上の重要な決定に関する許可や承認を得る

- 上司の判断を仰ぐ必要がある事項について相談する

- 予算、スケジュール、人員配置などに関する決裁を求める

伺い書の内容

伺い書には、以下のような内容が含まれます。

- 申請事項の概要

- 判断を仰ぐ理由

- 具体的な進行方法の提案(必要に応じて)

- 上司の承認や決裁を求める文言

上申書と伺い書の違い

| 項目 | 上申書 | 伺い書 |

| 目的 | 提案・意見具申・報告 | 判断・承認を仰ぐ |

| 主な使用者 | 部下から上司へ | 部下から上司へ |

| 内容の性質 | 新しい提案や意見の表明 | 上司の判断を求める事項 |

| 提出の意図 | 業務の改善や新たな取り組みを提案する | 判断を仰ぎ、許可を得る |

上申書は、業務の改善や新たな取り組みを目的とし、意見や提案を述べる際に使用されます。そのため、具体的なアイデアや実施方法が含まれることが多く、積極的なアプローチを取る文書といえます。

一方、伺い書は、すでに決まっている方針や業務について上司の判断を仰ぐ際に用いられる文書です。許可を得ることが目的であるため、内容は簡潔かつ明確であり、必要な情報のみを記載するのが一般的です。

両者の違いを理解し、適切に使い分けることで、業務の進行が円滑になり、組織内の意思決定がスムーズに行われます。

上申書の具体例

営業部員の増員

営業部員の増員を希望する場合、上申書を作成して上司に提出します。この上申書には、現在の人員状況、業務量、増員の必要性、期待される効果などを具体的に記載します。例えば、現在の営業部員数が減少しており、残業時間が増加していること、増員することで業務の効率化と顧客対応の質の向上が期待できることを明示します。具体的なデータや例を示すことで、上司の理解を得やすくなります。

上申書の例:営業部員の増員 令和〇年〇月〇〇日

〇〇部 部長 〇〇〇〇様

〇〇部〇〇課

〇〇〇〇

上申書(営業部員増員の上申)

標記の件につきまして、下記に記した通り、上申いたします。

記

要旨

営業部員の増員

詳細

現在、営業部では社員5名中2名が退職し、人員不足のため残業時間が増加しております。業務の効率化と従業員の負担軽減のため、補助社員の採用を上申いたします。

参考資料

別紙1

以上

業務改善提案

業務プロセスの改善を提案する場合、上申書に具体的な問題点と改善案を記載します。例えば、現在の業務フローの中で非効率な部分があり、その改善により業務効率が向上することを示します。改善案には具体的な方法や期待される効果、導入コストなどを詳述し、上司や経営層に対して提案の妥当性を示します。データやシミュレーション結果を添付することで、提案の信頼性を高めます。

上申書の例:業務改善提案 令和〇年〇月〇〇日

〇〇部 部長 〇〇〇〇様

〇〇部〇〇課

〇〇〇〇

上申書(業務改善の提案)

標記の件につきまして、下記に記した通り、上申いたします。

記

要旨

業務プロセスの改善提案

詳細

現在の業務フローにおいて、非効率な部分が多く、特に〇〇プロセスにおいて時間とコストがかかりすぎていることが判明しました。改善案として、最新の〇〇システムを導入することで、業務効率を大幅に向上させることが期待されます。

参考資料

別紙1:〇〇システムの導入費用見積もり

別紙2:〇〇システムの導入による業務効率化のシミュレーション結果

以上

備品購入

新しい備品の購入を希望する場合、上申書に購入理由や期待される効果を記載します。例えば、現在使用しているコンピュータの性能が業務に支障をきたしている場合、新しいコンピュータの購入が必要であることを説明します。また、具体的な機種や数量、費用、購入による業務効率の向上などを詳細に記載します。具体的な見積もりや費用対効果の分析を添付することで、上司の承認を得やすくなります。

上申書の例:備品購入 令和〇年〇月〇〇日

〇〇部 部長 〇〇〇〇様

〇〇部〇〇課

〇〇〇〇

上申書(備品購入の上申)

標記の件につきまして、下記に記した通り、上申いたします。

記

要旨

新しいコンピュータとソフトウェアの購入

詳細

現在使用しているコンピュータの性能が業務に支障をきたしており、新しいソフトウェアのインストールが困難な状態です。業務効率を上げるため、新しいコンピュータと最新のソフトウェアの購入を希望します。具体的には、〇〇ブランドのコンピュータ5台と〇〇ソフトウェアのライセンスを購入予定です。総額は〇〇万円です。

参考資料

別紙1:購入希望のコンピュータとソフトウェアの見積もり

以上

設備/施設の修理

オフィスや工場などの設備や施設に不具合が発生した場合、その修理を上申します。上申書には、修理が必要な箇所、修理の緊急度、修理に伴うコストなどを詳細に記載します。具体的な問題点やその影響、修理を行うことで期待される効果を明確にすることで、上司や経営層の理解と承認を得やすくします。写真や見積もりを添付することで、提案の信頼性を高めることができます。

上申書の例:設備/施設の修理 令和〇年〇月〇〇日

〇〇部 部長 〇〇〇〇様

〇〇部〇〇課

〇〇〇〇

上申書(設備修理の上申)

標記の件につきまして、下記に記した通り、上申いたします。

記

要旨

オフィスの空調設備の修理

詳細

現在、オフィスの空調設備に不具合が発生しており、冷暖房の効果が著しく低下しています。業務環境の改善と従業員の快適性向上のため、早急に修理が必要です。修理に伴うコストは〇〇万円で、詳細な見積もりは別紙に添付しております。

参考資料

別紙1:修理見積もり

以上

上申書作成の際の注意点

「せっかく作成した上申書、今どこで止まってるんだろう…」「紙の書類だと、誰がいつ承認したのか、後から確認するのが大変…」上申後の進捗が不透明だと、提案した側のモチベーションも下がりがちです。

ジュガールは、上申書の提出から承認までの全プロセスをリアルタイムで可視化します。ダッシュボードで進捗状況が一目で分かり、承認履歴も自動で記録されるため、情報がどこで滞っているか、誰が承認したかを瞬時に把握できます。これにより、スピーディーな意思決定を促進し、あなたのアイデアが迅速に実行へと移るようサポートします。

>上申から承認までを「見える化」。ジュガールの稟議ソリューションで、組織の意思決定プロセスを加速させる

上層部が読みやすいように書く

上申書は、組織の上層部に向けて提出される文書です。そのため、上層部が読みやすく理解しやすい内容にすることが重要です。専門用語や略語を避け、丁寧な表現を心掛けましょう。また、上層部が限られた時間で文書を読むことを考慮し、要点を明確にし、簡潔に記述することが求められます。誤字脱字があると信頼性が損なわれるため、提出前には必ず校正を行いましょう。

シンプルかつ読みやすい内容にする

上申書の内容はシンプルで明瞭にすることが重要です。最も伝えたいことを冒頭に記載し、一文一義を意識して書きます。長い文章は避け、箇条書きや段落を使って情報を整理します。これにより、受け手が内容を素早く理解できるようになります。具体的なデータや事実を示すことで、提案や要望の根拠を明確にし、説得力を持たせることができます。

意見と事実を混同させない

上申書では、意見と事実を明確に区別することが重要です。事実は具体的なデータや実例を基に記載し、意見や提案はその事実に基づいて述べます。例えば、「現在の設備は老朽化しており、修理が必要です」という事実を示した上で、「新しい設備を導入することで業務効率が向上します」という提案を行います。根拠を明確にすることで、上層部の理解と共感を得やすくなります。

必要に応じて提出前に部下へ共有する

上申書の内容について、関係者や部下の意見を事前に確認することが推奨されます。特に、大規模な提案や部署全体に関わる内容の場合、関係者の意見を取り入れることで、上申書の内容がより実行可能で現実的なものになります。事前に共有し、フィードバックを受けることで、上申書の質を向上させることができます。

具体的な金額や数値を記載する

提案や要望が具体的であればあるほど、上層部の理解と承認を得やすくなります。例えば、備品購入の上申書では、購入希望のアイテム名、数量、価格を明確に記載します。また、期待される効果やコスト削減の具体的な数値を示すことで、提案の有効性を証明することができます。具体的なデータを提供することで、上層部の判断材料を提供し、承認を得やすくなります。

上司にも事前に根回ししておく

上申書をいきなり書面で提出するのではなく、日常のコミュニケーションの中で上司と事前に情報共有を進めておくことが重要です。上司が上申内容に対して事前に理解と関心を持っていると、上申書の提出後の承認がスムーズに進む可能性が高くなります。普段から上司に業務状況や課題を報告し、提案の背景や意図を説明しておくことで、上申書の内容が受け入れられやすくなります。

上申書の提出方法と承認フロー

提出方法の確認

上申書の提出方法は、組織ごとに異なる場合があります。そのため、上申書を作成する前に、組織のルールや手順を確認することが重要です。提出方法には、紙ベースの提出や電子メール、専用のワークフローシステムを利用する場合があります。適切な提出方法を選択し、提出期限や必要な添付資料についても事前に確認しておきましょう。これにより、上申書の提出後に発生するトラブルを未然に防ぐことができます。

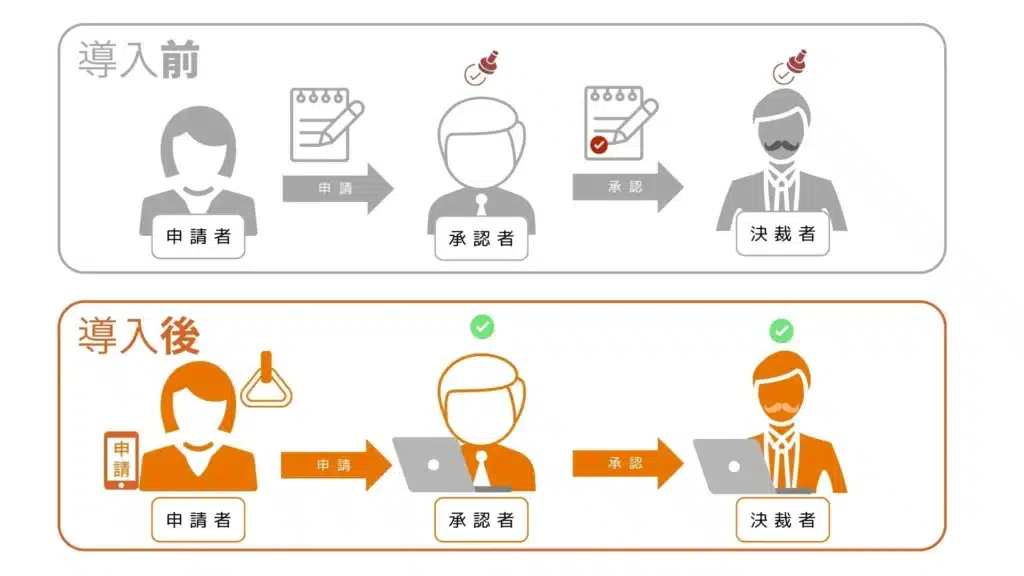

一般的な承認フロー

上申書の承認フローは、組織の規模や構造によって異なりますが、一般的な流れとしては以下の通りです。

- 現状の把握と起案

問題点や提案内容を明確にし、上申書を作成するための準備を行います。この段階で必要なデータや資料を収集し、上申書の内容を具体的にまとめます。 - 上申書を作成する

収集したデータや資料を基に、正式な上申書を作成します。上申書には、現状の問題点、提案内容、期待される効果、必要なリソースなどを詳細に記載します。 - 作成した上申書を上長や関係者へ回す

上司や関連部署に上申書の内容を共有し、意見やフィードバックを求めます。この段階で必要な修正や補足を行い、上申書の完成度を高めます。 - 上長や関係者などから承認を得る

上申書の内容が適切であることを確認し、上長や関係者からの承認を得ます。承認者が複数いる場合は、順番に回覧し、全員の承認を得ることが必要です。 - 決裁者に上申書を提出する

最終的な決裁権を持つ人物に上申書を提出します。ここで必要な説明や質疑応答を行い、決裁者の理解と承認を得ます。 - 決裁をもらう

承認が得られたら、提案内容を実行に移します。決裁をもらった上申書は実行部署に回覧され、具体的なアクションプランが立てられ、実行されます。

紙で上申書を運営する際のデメリット

紙ベースで上申書を運営する場合、以下のようなデメリットがあります。

- 遅延: 紙の上申書は物理的に移動させる必要があり、承認プロセスが遅れることがあります。

- 紛失: 紙の上申書は紛失や破損のリスクがあり、重要な情報が失われる可能性があります。

- 管理の手間: 上申書の保管や管理に手間がかかり、効率的な運営が難しいです。

- 透明性の欠如: 承認プロセスが不透明になりやすく、どの段階で承認が止まっているのか把握しにくいです。

- 環境負荷: 紙の使用は環境負荷が高く、持続可能な運営に対する課題となります。

ワークフローシステムの活用

ワークフローシステムを利用することで、上記の紙ベースのデメリットを解消できます。具体的には以下の通りです。

- 効率化: 上申書の提出から承認までのプロセスがシステム上で一元管理されるため、手続きが迅速に行われます。物理的な書類の移動や確認が不要になります。

- 紛失防止: デジタルデータとして保存されるため、紛失や破損のリスクが軽減されます。

- 管理の簡便化: デジタルシステム上での管理が可能になり、検索や閲覧が容易になります。

- 透明性向上: 上申書の進行状況や承認履歴がリアルタイムで確認できるため、どの段階で承認が止まっているのかを容易に把握できます。

- 環境に優しい: 紙の使用を減らし、環境負荷を軽減することができます。

承認フローの透明性

上申書の承認フローを透明にすることで、組織内の信頼性が向上します。ワークフローシステムを利用することで、上申書の進行状況が関係者全員に共有され、不透明なプロセスを排除することができます。また、承認履歴が記録されるため、後からの確認やトラブル対応もスムーズに行えます。透明性の高い承認フローは、組織の信頼性を高めるだけでなく、従業員のモチベーション向上にも寄与します。

官公庁や警察での上申書の使われ方

官公庁での使用例

上申書は、ビジネスシーンだけでなく官公庁でも広く使用されています。例えば、行政手続きや法的な申し立てにおいて、特定の法案に対する意見や行政処分の軽減を求める際に上申書が使われます。さらに、土地の相続や登記変更などの手続きでも、必要な情報を詳細に記載した上申書が提出されます。官公庁では、提出された上申書を基に審査や判断が行われるため、上申書の内容は非常に重要です。

具体例:行政処分の軽減

ある事業者が違反行為を行った場合、行政処分が科されることがあります。この際、事業者は反省の意を示し、処分の軽減を求めるために上申書を提出します。上申書には、違反行為の内容、反省の意思、改善策などを詳細に記載し、処分の軽減を求める理由を明確にします。適切な上申書を提出することで、処分が軽減される可能性があります。

処分の軽減のための上申書・嘆願書 – 交通事故・違反の法務相談室

警察での使用例

警察に対しても、交通違反や軽犯罪などの処分軽減を求める際に上申書が使用されます。例えば、交通違反をした際に反省の意を示し、処分の軽減を求めるために上申書を提出します。上申書には、違反の内容、反省の意思、再発防止策などを記載します。また、犯罪被害者が加害者に対する処分を求める際にも上申書が使われ、被害の状況や加害者に対する処分の要望が詳細に記載されます。

具体例:交通違反の処分軽減

あるドライバーが速度違反を犯した場合、反省の意を示し、処分の軽減を求めるために上申書を提出することがあります。上申書には、違反の詳細、反省の意思、具体的な再発防止策を明示し、違反の軽減を求める理由を詳細に記載します。警察はこの上申書を基に処分の軽減を検討することがあります。

交通事故で不誠実な態度の加害者が許せないとき~被害者ができること

上申書の重要性

官公庁や警察で提出される上申書は、審査や判断の基礎となる重要な文書です。上申書の内容が正確で具体的であることが求められ、提出者の誠意や反省の意思が伝わるように作成することが重要です。適切な上申書を提出することで、処分の軽減や適正な判断を得ることができます。特に、法的な手続きにおいては上申書の内容が結果に大きく影響するため、慎重に作成することが求められます。

上申書作成の際の注意点

官公庁や警察に提出する上申書を作成する際には、以下の点に注意することが重要です。

- 正確性: 事実を正確に記載し、誤りがないように注意する。

- 具体性: 提案や要望が具体的であることを心掛け、データや事例を交える。

- 誠意: 反省の意思や誠意を示すため、感情に訴える部分も適度に含める。

- 文書の形式: 決まった形式やフォーマットがある場合はそれに従い、適切に作成する。

ジュガールワークフローの特徴とおすすめポイント

ジュガールワークフローの特徴

ジュガールワークフローは、上申書を含む様々な文書の電子決裁を効率的に行うためのクラウド型ワークフローシステムです。以下の特徴があります。

- 簡単な操作性: 直感的なインターフェースで、誰でも簡単に操作できます。上申書の作成から承認までのプロセスをスムーズに進めることができます。

- 高い柔軟性: 業務プロセスに応じてカスタマイズが可能です。各企業のニーズに合わせて柔軟に対応できます。

- セキュリティ対策: データの暗号化やアクセス権限の設定など、最新のセキュリティ対策が施されています。安心して利用できます。

- コスト削減: 紙の文書を電子化することで、印刷費や郵送費の削減が可能です。また、書類の紛失リスクも減少します。

- 承認フローの設定: 複数の承認フローを柔軟に設定でき、引き上げ承認や代理承認など、業務を滞らせないための重要機能が搭載されています。

- 通知機能: 承認依頼や催促通知など多様な通知機能を備え、LINE WORKSやTeamsとの連携で業務効率を大幅に向上させます。

- 申請フォームの自動化: スマートフォンやPCから簡単に入力できる申請フォームを提供し、申請プロセスの効率化を支援します。

- 文書管理台帳: 自動採番機能や検索機能により、文書管理の信頼性と透明性を確保します。文書の紛失や故意の抜き取りなどを防止するための対策も講じられています。

導入によるメリット

ジュガールワークフローを導入することで、上申書の提出から承認までのプロセスが大幅に効率化され、業務のスピードと品質が向上します。具体的なメリットは以下の通りです。

- 業務効率の向上: 書類の提出や承認がオンラインで完結するため、時間と労力の節約が可能です。また、システムが自動で通知を行うため、承認プロセスが滞ることなくスムーズに進行します。

- 透明性の向上: 上申書の進行状況や承認履歴がリアルタイムで確認できるため、プロセスの透明性が向上します。これにより、どの段階で承認が止まっているのかを容易に把握でき、迅速な対応が可能です。

- セキュリティの強化: ジュガールワークフローは、高度なセキュリティ対策を施しているため、重要な情報を安全に管理できます。アクセス権限の設定やデータの暗号化により、不正アクセスや情報漏洩を防止します。

- 環境への配慮: 紙の使用を減らすことで、環境負荷を軽減できます。電子化された文書はデジタルで保存されるため、物理的な保管スペースも不要です。

ジュガールワークフローの導入効果

ジュガールワークフローを導入することで、上申書の管理がより簡単になり、組織全体の業務効率が向上します。上申書の提出や承認がオンラインで迅速に行えるため、業務のスピードが向上し、品質も向上します。また、透明性が高まり、セキュリティも強化されるため、信頼性の高い組織運営が可能となります。さらに、環境への配慮もできるため、持続可能な運営を実現することができます。

まとめ

上申書とは、従業員が会社の上層部に対して意見や要望を述べるための文書です。適切に作成することで、経営層に意見を伝える効果的な手段となります。上申書は、個別の提案や報告、意見を述べるために使用され、主に直接の上司や経営層に提出されます。一方、稟議書は、会社の意思決定を行うために複数の承認者の決裁を得る文書であり、事前に決められたフローに従って提出されます。両者の目的と使用方法を理解し、適切に使い分けることが重要です。官公庁や警察でも、上申書は重要な手段として使用されるため、その作成方法と使用場面についても理解しておくことが大切です。

ワークフローシステムを活用することで、上申書の運用はさらに効率化されます。特にジュガールワークフローは、上申書の提出から承認までをスムーズに行うための強力なツールです。今すぐ業務効率を向上させるために、ジュガールワークフローを無料で体験してみてください。