はじめに

会社で経費精算や購買申請などの業務をしていると、何度も入力ミスをしてしまい、やり直しを求められることはありませんか?たとえば、申請書に誤った取引先名を入力してしまったり、部署名を間違えてしまったり…。ちょっとしたミスのはずが、修正の手間が増え、上司や経理担当者に迷惑をかけてしまうこともありますよね。

こうした入力ミスは、個人の注意不足だけでなく、そもそも「手作業での入力が必要な仕組み」に問題があることが多いのです。何度も同じ情報を入力しなければならない、確認の負担が大きい、間違えた情報を訂正しづらい——これらはすべて、企業にとっての「見えないコスト」になっています。

そこで役立つのが、ジュガールの「汎用マスタ機能」です。この機能を活用すれば、申請時に入力しなければならない情報をあらかじめリスト化し、簡単に選択できるようになります。入力の手間が減るだけでなく、ミスを大幅に削減できるため、確認や修正の時間も減り、業務全体がスムーズに進むようになります。

この記事では、ジュガールの「汎用マスタ機能」を使って入力ミスをなくす仕組みや、その導入方法について詳しく解説します。申請業務をラクにしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

入力ミスが発生する原因とは?

「また申請ミスをしてしまった…」

そんな経験、ありませんか?経費精算や稟議申請、休暇申請など、仕事で何かを申請する機会は多いものの、うっかりミスが起こりやすいのも事実です。入力ミスがあると、差し戻しや修正作業に時間がかかり、業務の効率が落ちてしまいます。では、なぜ入力ミスが発生するのでしょうか?ここでは、よくある原因を紹介します。

1. ヒューマンエラーによる入力ミス

申請をする際、人が直接手入力することで、どうしてもミスが発生します。たとえば、数字の桁を間違えたり、取引先の名前を誤って入力したり…。特に、忙しいときや慌てているときにミスが増えがちです。また、パソコンやスマホの小さな画面で入力する場合、打ち間違いもしやすくなります。

2.入力フォーマットの統一性がない

「申請フォームによって入力ルールが違う」「どこに何を書けばいいのかわかりにくい」など、フォーマットが統一されていないと、入力ミスが増えます。たとえば、「日付を〇年〇月〇日で入力するのか、YYYY/MM/DDの形式なのか」「金額の単位は必要か」など、申請フォームによってバラバラだと、間違いやすくなります。ルールが明確になっていないと、申請する側も混乱してしまいますよね。

3.申請内容の確認・チェック体制が不足している

入力ミスが発生しても、申請前にチェックする仕組みがないと、そのまま承認ルートに流れてしまいます。経理担当者や上司がミスを発見し、差し戻しが発生すると、再提出の手間が増え、全体の業務が遅れてしまいます。特に、手書きの申請書やExcel管理のような運用では、チェック体制が整っていないケースも多いです。

4.他のシステムと連携していないため手入力が増える

社内の人事データや取引先情報などが他のシステムと連携していないと、毎回ゼロから入力しなければなりません。その結果、入力の手間が増え、ミスの発生率も高くなります。「社員番号を入力し間違えた」「取引先の正式名称が分からず略称で入力してしまった」など、システム間の連携不足によるミスは、意外と多いのです。

5.過去の申請データを活用できない

「前回と同じ内容を申請したいけど、以前の申請書を探すのが面倒…」ということはありませんか?過去の申請データが簡単に参照できれば、同じ内容を繰り返し入力する必要がなくなり、ミスを防げます。しかし、多くの企業では申請履歴が紙やExcelで管理されているため、簡単に活用できる仕組みが整っていません。その結果、毎回手入力することになり、間違いが発生しやすくなります。

6.申請者によって理解度が異なる

申請内容についての知識や経験が少ない人ほど、入力ミスをしやすくなります。特に、新入社員や異動してきたばかりの人は、どのように申請すればいいのか分からず、間違えやすいものです。こうした状況では、適切なガイドや入力サポートがないと、ミスが頻発してしまうのです。

【どうすればミスを減らせるのか?】

これらのミスを防ぐためには、次のような対策が考えられます。

・入力を自動化し、手入力の負担を減らす

・入力項目のフォーマットを統一し、誰でも同じ形式で入力できるようにする

・リアルタイムでエラーチェックできる仕組みを取り入れる

・社内システムと連携し、最新のデータを自動取得できるようにする

・過去の申請データを活用できるようにする

・入力サポート機能を取り入れ、初心者でもミスなく申請できるようにする

このような対策を実現するために、多くの企業が導入しているのが「汎用マスタ機能」です。ここからは、この機能の詳細とどのようにミス削減につながるのかを詳しく解説していきます!

汎用マスタ機能の仕組みと特徴

前章では、申請時の入力ミスが発生する原因について説明しました。「手作業での入力が多すぎる」「入力ルールが統一されていない」「過去のデータが活用できない」など、ミスが生まれる要因はさまざまでしたね。では、どうすればこれらの問題を解決できるのでしょうか?

その答えのひとつが「汎用マスタ機能」です。この機能を活用すると、申請時の入力をより簡単かつ正確にできるようになります。ここでは、汎用マスタ機能の基本的な仕組みや特徴をわかりやすく解説していきます。

汎用マスタ機能の基本的な仕組み

汎用マスタ機能とは、あらかじめ登録しておいたデータを申請時に簡単に呼び出せる仕組みのことです。例えば、取引先の会社名や社員の情報、部署名などを「マスタデータ」として登録しておくと、申請フォームに手入力する必要がなくなり、リストから選ぶだけで済みます。

汎用マスタについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

例えば、経費精算をするときに「○○株式会社」と入力しようとして「○○(株)」「○○カブシキガイシャ」など、表記ゆれが発生すると、経理部門がデータを処理する際に混乱してしまいます。しかし、汎用マスタ機能を使えば、事前に正しい取引先名をリスト化できるので、統一した表記で申請できます。

企業ごとのマスタ情報の管理と活用

企業によって管理すべき情報は異なりますが、汎用マスタ機能を活用すると、このようなデータを一元管理できます。

- 社員情報(社員番号、氏名、所属部署、役職など)

- 取引先情報(会社名、住所、電話番号、担当者名など)

- 社内プロジェクト情報(プロジェクト名、管理者、期間など)

- 経費科目情報(交通費、宿泊費、備品購入費などのカテゴリ)

たとえば、社員が経費精算をするとき、社員番号を毎回入力するのは面倒ですよね。でも、汎用マスタ機能があれば、名前を選ぶだけで社員番号や所属部署が自動で入力されるようになります。この仕組みを導入すれば、手作業の負担が大幅に減るうえ、入力ミスもぐっと少なくなります。

他の入力補助機能(入力サポート・入力制限)との違い

入力ミスを防ぐための機能には、汎用マスタ機能のほかにも「入力サポート」や「入力制限」といった仕組みがあります。これらとの違いを整理すると、次のようになります。

- 入力サポート機能

- 例:日付を選択式にする、郵便番号を入力すると住所が自動入力される

- → 便利だけれど、誤入力を完全には防げない

- 入力制限機能

- 例:電話番号の入力欄には数字のみを許可する

- → 入力ルールを守れるが、間違ったデータを入力する可能性は残る

- 汎用マスタ機能

- 例:取引先名をリストから選択する

- → ミスの余地がほぼなく、入力の手間も省ける

入力サポートや入力制限も有効ですが、完全にミスをなくすのは難しいのが現実です。その点、汎用マスタ機能は「選択するだけで正しい情報が入力される」ため、誤入力を防ぐ力がより強力だと言えます。

ジュガールの汎用マスタ機能の特徴

ジュガールのワークフローシステムでは、汎用マスタ機能が特に使いやすく設計されています。例えば、以下のような特徴があります。

- リアルタイムで最新情報を反映できる

- 取引先の情報が変わった場合でも、マスタデータを更新すればすぐに全社員が最新情報を使える

- 他のシステムと連携できる

- 人事システムや会計ソフトと連携し、データの二重管理を防ぐ

- 申請フォームに自動で反映される

- 例えば、社員番号を選択すると自動的に所属部署や役職が入力される

このように、汎用マスタ機能を活用すると、申請作業の手間が減るだけでなく、企業全体のデータ管理もスムーズになります。

入力ミスを防ぐための汎用マスタ機能の活用方法

ここまで、汎用マスタ機能がどのようなものかを解説しました。では、この機能を活用すると、実際にどのように入力ミスが減るのでしょうか?ここでは、汎用マスタ機能がもたらす具体的なメリットと、その仕組みを詳しく解説していきます。

事前登録されたデータを活用して入力ミスを防ぐ

汎用マスタ機能の大きな特徴の一つは、事前に登録された正しいデータを利用できることです。これにより、申請時の手入力の必要がなくなり、ミスが大幅に減ります。例えば、以下のような情報をあらかじめマスタデータとして登録しておくことができます。

- 取引先の会社名や住所

- 社員の氏名や社員番号

- 部署名や役職

- 経費科目(交通費、宿泊費、備品購入など)

たとえば、経費精算の際に取引先名を入力するとします。手入力だと「株式会社○○」「(株)○○」「カブシキガイシャ○○」など、表記揺れが発生することがあります。しかし、汎用マスタ機能を活用すれば、リストから正しい取引先名を選択するだけで済むため、表記の統一が図れ、ミスを防げます。

入力制限・ルール設定でミスを防ぐ

汎用マスタ機能と組み合わせて、入力制限やルール設定を活用すると、さらなるミス防止につながります。

例えば、次のような仕組みが考えられます。

- 数値のみ入力可能にする(社員番号や金額の欄では、文字を入力できないようにする)

- 日付のフォーマットを統一する(YYYY/MM/DDの形式で自動入力する)

- 選択式にして手入力をなくす(取引先や部署名をプルダウンから選択)

こうすることで、入力ルールが統一され、「誤った情報を入力する余地」がなくなります。

たとえば、社内のプロジェクトコードを手入力する場合、桁数を間違えたり、余計なスペースを入れてしまったりすることがあります。しかし、汎用マスタ機能を活用してリストから選ぶ形式にすれば、こうしたミスを根本的に防ぐことができます。

他システムとの連携で入力作業を減らす

社内で使われている人事システムや会計ソフトと汎用マスタ機能を連携させれば、さらに入力作業を削減できます。

例えば、申請者の社員番号を入力すると、人事システムから「氏名」「部署」「役職」が自動で入力されるといった仕組みを作ることができます。

この仕組みによって、以下のようなメリットが生まれます。

- 毎回、同じ情報を手入力する手間がなくなる

- 最新のデータを自動で取得できるため、情報のズレがなくなる

- 関連するデータを一括で入力できるため、入力時間が短縮される

たとえば、新しい部署が追加された場合、申請フォームを手作業で更新しなければならないと、更新漏れが発生する可能性があります。しかし、人事システムと連携していれば、常に最新の部署情報が反映されるため、間違った情報の入力を防ぐことができます。

フォームの動的制御で入力ミスを防ぐ

汎用マスタ機能を活用すると、申請フォームの入力項目を申請内容に応じて自動で変化させることができます。例えば、以下のような仕組みを導入できます。

- 申請内容に応じて、入力項目を自動で表示・非表示にする

→ 交通費精算の場合は「利用区間」を、備品購入の場合は「品目」を表示 - 入力内容によって、選択肢を制限する

→ 「経費科目」に応じて、選択できる取引先を限定する - 過去の申請内容を自動で参照する

→ 同じ取引先への申請が多い場合、過去の情報を候補として提示する

こうすることで、「そもそも間違った項目を入力することができない」環境を作ることができます。

たとえば、備品購入の申請をするとき、「購入理由」の入力が必須なのに、交通費精算では不要だったとします。この場合、汎用マスタ機能を活用すれば、「申請の種類に応じて、必要な入力欄を自動で切り替える」ことができます。こうした仕組みがあれば、入力漏れや誤った情報の入力を防ぐことができます。

申請のスピードアップにも貢献

汎用マスタ機能は、単にミスを減らすだけでなく、申請業務そのものをスピーディーにするというメリットもあります。

- 手入力が減ることで、入力時間が短縮される

- 正しいデータがすぐに選択できるため、申請者の負担が減る

- 承認者や経理担当者の確認作業がスムーズになる

申請ミスが減ることで、「差し戻し」や「修正のやりとり」が少なくなり、結果的に全体の業務スピードが向上します。特に、繰り返し発生する経費精算や稟議申請などでは、その効果が大きく感じられるでしょう。

汎用マスタ機能導入によるメリットと業務改善効果

これまで、汎用マスタ機能の仕組みやミスを防ぐ方法について解説してきました。では、この機能を実際に導入すると、どのような効果があるのでしょうか?ここでは、導入によって得られる具体的なメリットを紹介していきます。

入力ミスの削減で手戻りがなくなる

申請時の入力ミスがなくなることで、差し戻しや修正作業が大幅に減ります。たとえば、経費精算で「取引先名の入力ミス」や「社員番号の間違い」などが発生すると、承認フローが進まず、再提出を求められることになります。このやりとりに時間がかかるだけでなく、申請者・承認者・経理担当者の手間も増えてしまいます。

汎用マスタ機能を活用すれば、あらかじめ登録された正しいデータを選択できるため、こうした入力ミスがほぼゼロになります。その結果、申請がスムーズに承認され、業務の進行が早くなります。

申請業務の効率化

入力の手間が減ることで、申請業務そのものが効率化されます。

- 申請者は、毎回同じ情報を入力する必要がなくなる

- 手作業でのデータ確認が不要になり、承認までの時間が短縮される

- 経理や管理部門の負担が減り、本来の業務に集中できる

例えば、交通費精算をする場合、過去の申請データから「よく使う経路」や「取引先」を自動的に表示できるようになれば、入力の手間がほとんどなくなります。数回のクリックで申請が完了するため、業務負担が大幅に軽減されます。

データの統一性が向上

汎用マスタ機能を使うことで、申請時の表記揺れや不統一なデータ入力を防ぐことができます。

- 「株式会社〇〇」「(株)〇〇」「カブシキガイシャ〇〇」といった取引先名の違いをなくす

- 「2024/04/01」「2024年4月1日」「4/1」のような日付表記のバラつきを統一する

- 社員の所属部署名や役職名を正しく統一する

データが統一されることで、社内システム間の連携もスムーズになります。例えば、会計システムと連携する場合、統一された経費科目が使用されていれば、データの処理が簡単になります。

確認作業の負担軽減

申請者の入力ミスが減ることで、確認作業をする側の負担も軽減されます。特に、承認者や経理担当者は、多くの申請を処理する必要があるため、手間がかかる確認作業が減ることは大きなメリットです。

- 承認者は、申請内容を細かくチェックする手間が減り、迅速に承認できる

- 経理担当者は、誤ったデータの修正や問い合わせ対応にかかる時間を削減できる

「この取引先名、本当に合ってる?」といちいち確認しなくても、汎用マスタ機能で選ばれたデータなら正確なので、スムーズに処理できます。

他システムとの連携による業務の自動化

汎用マスタ機能は、社内の他システムと連携させることで、さらに効果を発揮します。

- 人事システムと連携すれば、社員情報(氏名・部署・役職)が自動入力される

- 会計システムと連携すれば、経費申請時に正しい経費科目が自動選択される

- 顧客管理システムと連携すれば、取引先情報が最新の状態に保たれる

これにより、申請者がいちいち情報を入力する必要がなくなり、手間とミスの両方を削減できます。

申請者の負担を軽減し、働きやすい環境を作る

申請業務は、社員にとって「面倒な作業」の一つです。特に、社内ルールを熟知していない新入社員や異動してきたばかりの社員にとっては、申請のたびに「どの情報をどこに入力すればいいのか?」と悩むこともあります。

汎用マスタ機能を導入することで、誰でも簡単に申請できる環境が整います。

- 初めての申請でも、迷わず必要な情報を入力できる

- 申請ミスによる差し戻しが減り、業務のストレスが軽減される

- ルールを知らなくても、システムが正しい入力方法をサポートしてくれる

「申請するのが面倒」「ミスして指摘されるのが嫌だ」と感じる社員が減り、スムーズに業務が進むようになります。

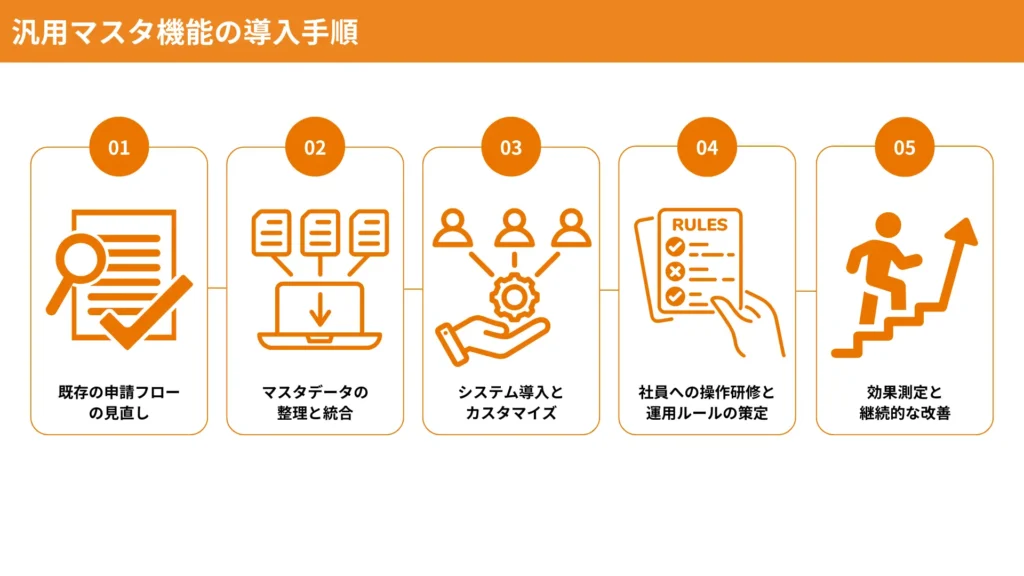

汎用マスタ機能の導入手順

ここまで汎用マスタ機能の仕組みや導入効果について解説してきました。では、実際に導入するにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか?ここでは、企業で汎用マスタ機能をスムーズに活用するための具体的な導入手順を紹介します。

①既存の申請フローの見直し

まず、現在の申請フローを整理し、どのような入力ミスが多いのかを分析することが重要です。

- どの申請業務で入力ミスが発生しやすいか(経費精算、稟議、勤怠管理など)

- よくあるミスの種類(取引先名の表記ゆれ、日付フォーマットの違い、金額の誤入力など)

- 申請のどの部分で手戻りが発生しているか(承認者の差し戻し、経理部門の修正依頼など)

現在の問題点を把握することで、汎用マスタ機能をどこに導入すれば最も効果的かを明確にできます。

②マスタデータの整理と統合

汎用マスタ機能を導入するには、正しいデータを準備することが不可欠です。適切なマスタデータを登録しないと、誤った情報を自動入力してしまうリスクがあるため、慎重に整理する必要があります。

例えば、以下のような情報をマスタデータとして管理できます。

- 取引先リスト(正式名称、所在地、担当者情報)

- 社員情報(氏名、社員番号、所属部署、役職)

- 経費科目(勘定科目ごとの分類)

- プロジェクトコード(プロジェクト名、責任者、期間)

これらのデータは、最新の状態に保つことが重要です。特に取引先情報や部署名は頻繁に変更されるため、定期的に更新する仕組みを作っておくとよいでしょう。

③システム導入とカスタマイズ

マスタデータを整理したら、実際に汎用マスタ機能を申請システムに組み込みます。

- システムにマスタデータを登録する(ExcelやCSVを使って一括登録できる場合もある)

- 申請フォームをカスタマイズする(手入力欄をリスト選択式に変更する)

- 既存の社内システムと連携する(人事システムや会計システムとデータを共有できるか確認する)

この段階で、社内のIT部門やシステム管理者と連携し、運用のしやすい設定を行うことが大切です。例えば、社員が申請するときに自動で自分の部署情報が入力されるようにしたり、過去の申請履歴を参考にできる仕組みを作ったりすることで、よりスムーズな運用が可能になります。

④社員への操作研修と運用ルールの策定

システムを導入しても、社員が正しく使えなければ意味がありません。新しい申請システムの使い方をしっかりと社内に浸透させることが大切です。

- 研修会やマニュアルを用意する(シンプルな操作ガイドを作成し、誰でもすぐに理解できるようにする)

- 汎用マスタ機能のメリットを周知する(入力ミスが減り、申請業務が楽になることを強調する)

- 問い合わせ対応の窓口を作る(不明点があればすぐに質問できるようにする)

特に、新しく入社した社員や異動してきた社員がすぐに使えるように、簡単なチュートリアルを用意しておくとスムーズに運用できます。

⑤効果測定と継続的な改善

汎用マスタ機能を導入した後も、継続的に効果を測定し、必要に応じて改善を行うことが重要です。

- 入力ミスの発生率がどの程度減ったかを確認する

- 差し戻しや修正がどれくらい減少したかを分析する

- 社員のフィードバックを集め、使いやすさを向上させる

例えば、システム導入前と導入後で「入力ミスによる差し戻しの回数」を比較すれば、効果が数字として見えてきます。また、申請業務のスピードが向上したかどうかを測ることで、さらなる改善点が見えてくることもあります。

定期的に社内でアンケートを取り、「どの部分が使いやすいか」「どこを改善したらさらに便利になるか」といった意見を集めるのもよいでしょう。

【より効果的に運用するためのポイント】

汎用マスタ機能を導入する際に、よりスムーズに運用するためのポイントをいくつか紹介します。

- マスタデータの定期的な更新をルール化する(古い情報が残らないようにする)

- 不要なデータを整理し、使いやすいマスタデータを維持する(リストが増えすぎると逆に探しにくくなる)

- 社内のIT担当者と連携し、改善を続ける(システムの不具合や改善点を迅速に対応できるようにする)

また、新しい業務フローが追加されたときには、その業務に適したマスタデータを登録することも大切です。例えば、新しい経費科目が追加された場合は、すぐにマスタデータに反映させることで、申請ミスを未然に防ぐことができます。

他の入力支援ツールと比べた強みとは?

汎用マスタ機能は申請時の入力ミスを削減し、業務をスムーズにする便利な仕組みですが、世の中には他にもさまざまな入力支援機能が存在します。では、他の入力支援機能と比べて、汎用マスタ機能はどのような強みを持っているのでしょうか?ここでは、代表的な入力支援機能と比較しながら、汎用マスタ機能の優れた点を詳しく解説していきます。

汎用マスタ機能 vs. AI入力補助

最近では、AI(人工知能)を活用した入力補助機能を採用する企業も増えています。AIが過去の入力履歴を学習し、適切な候補を提案することで、入力の手間を減らし、ミスを防ぐという仕組みです。

【AI入力補助のメリット】

- 過去の入力データを学習し、候補を自動で表示してくれる

- ユーザーごとに最適な予測変換を提供できる

【AI入力補助のデメリット】

- データの学習に時間がかかるため、すぐに正確な予測ができるとは限らない

- 予測候補が誤っていると、逆にミスを誘発する可能性がある

一方で、汎用マスタ機能は事前に正しいデータを登録しておくため、AIの学習精度に依存することなく、常に正しいデータを提供できるという強みがあります。特に、社内の正式なデータ(取引先名や社員情報など)を一貫して扱う必要がある場合は、AIよりも汎用マスタ機能の方が確実性が高いと言えます。

汎用マスタ機能 vs. RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定型業務を自動化する技術で、特に入力作業の効率化に役立ちます。たとえば、請求書のデータを自動でシステムに入力したり、決まったフォーマットの申請書を自動作成したりすることができます。

【RPAのメリット】

- 人が手作業で行っていた入力作業を完全に自動化できる

- 24時間稼働が可能で、大量のデータ処理に向いている

【RPAのデメリット】

- 業務フローが変わると、RPAの設定を変更する必要がある

- 例外処理には対応しづらく、特別な入力が必要な場合は手動で修正しなければならない

一方、汎用マスタ機能はRPAのように全てを自動化するわけではありませんが、入力ミスを確実に防ぐことができるというメリットがあります。特に、RPAでは対応しづらい「申請者が都度選択する項目」については、汎用マスタ機能の方が適している場合が多いです。

汎用マスタ機能 vs. フォーム入力チェック機能

申請システムの多くには、入力ミスを防ぐためのチェック機能が備わっています。たとえば、以下のような仕組みがあります。

- 必須項目のチェック(空欄があるとエラーを表示する)

- 入力フォーマットの統一(日付や電話番号の形式を指定する)

- 入力内容の自動補完(郵便番号を入力すると住所が自動で表示される)

【フォーム入力チェック機能のメリット】

- 簡単に導入でき、どんな申請システムでも使える

- ルールを設定するだけで、入力ミスの基本的な防止が可能

【フォーム入力チェック機能のデメリット】

- チェックは「入力後」に行われるため、間違った情報が入力される可能性は残る

- 入力の正確性は保証されないため、結局人が確認する必要がある

汎用マスタ機能は、最初から正しいデータをリストから選ぶ仕組みになっているため、そもそも入力ミスが発生しないという大きな違いがあります。入力チェック機能は「誤りを検出する」仕組みですが、汎用マスタ機能は「誤りを事前に防ぐ」仕組みなので、ミスの発生を根本的に抑えられます。

汎用マスタ機能の強みと最適な活用シーン

ここまで比較してきたように、汎用マスタ機能には以下のような強みがあります。

- 事前に正しいデータを登録するため、入力ミスがほぼゼロになる

- 他のシステムと連携すれば、リアルタイムで最新のデータが利用できる

- 業務フローが変わっても、登録データを更新するだけで簡単に対応できる

- 初心者でも直感的に操作でき、申請の負担が軽減される

特に、次のようなケースでは、汎用マスタ機能の活用が非常に有効です。

- 取引先名や経費科目など、統一されたデータが必要な業務(経費精算・購買申請など)

- 頻繁に社内で情報が更新される業務(人事異動による社員情報の変更など)

- 申請の頻度が高く、入力の手間を減らしたい業務(出張申請・稟議申請など)

このように、汎用マスタ機能は、企業の申請業務をよりスムーズにし、ミスを減らすための最適な解決策の一つです。

これからの入力ミス対策と汎用マスタ機能の可能性

ここまで、汎用マスタ機能の仕組みや導入による効果、他の入力支援機能との違いについて詳しく解説してきました。では、今後の企業の業務改善において、この機能はどのように活用されていくのでしょうか?ここでは、今後の入力ミス対策の方向性と、汎用マスタ機能のさらなる可能性について考えていきます。

業務のデジタル化が進む中での入力ミス対策

近年、多くの企業がデジタル化を進めています。ペーパーレス化や業務のシステム化が進む中で、データ入力の機会は以前より増えているのが現状です。これに伴い、入力ミスによる業務の遅れや情報の不整合といった問題がより深刻になっています。

例えば、以前は手書きの申請書で済んでいたものが、オンラインのワークフローシステムに移行したことで、手入力の負担が増えたというケースもあります。また、データがデジタル化されることで、入力ミスがシステム上に残り続け、後々の業務に影響を及ぼすこともあります。

このような背景から、今後の企業には「いかに入力ミスを防ぎ、正確なデータを維持できるか」という視点がより求められるようになります。その解決策の一つとして、汎用マスタ機能の活用がますます重要になっていくでしょう。

AIとの組み合わせでさらなる精度向上へ

現在、AI技術が急速に発展し、業務効率化の手段として取り入れる企業も増えています。汎用マスタ機能とAIを組み合わせることで、さらに入力ミスを防ぐ効果が期待できます。

例えば、AIが過去の申請データを分析し、最適な選択肢を自動で提案する機能を組み込めば、ユーザーはより短時間で正確な情報を入力できるようになります。また、AIが入力内容をリアルタイムでチェックし、誤った情報があれば即座に修正を促す機能も考えられます。

さらに、AIが申請者の業務履歴や過去の入力パターンを学習し、「この申請は前回と違う情報が入力されていますが、問題ありませんか?」といったアラートを出すことも可能になるでしょう。こうした技術と汎用マスタ機能が組み合わさることで、入力ミスを限りなくゼロに近づけることができるのです。

RPAとの連携による完全自動化の可能性

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定型業務を自動化する技術として、多くの企業で導入が進んでいます。汎用マスタ機能とRPAを組み合わせることで、申請業務のさらなる自動化が可能になります。

例えば、社員の交通費精算を完全自動化する場合、以下のような流れが考えられます。

- 交通費の申請フォームを開くと、AIが過去の経路や利用した交通機関を予測し、最適な候補を提示する

- 汎用マスタ機能で正しい経費科目や取引先情報を自動入力する

- RPAが承認フローを処理し、経理システムへデータを自動転送する

このように、汎用マスタ機能とRPAを組み合わせることで、人の手をほとんど介さずに申請を完了させることも可能になります。今後の業務改善の流れとして、「入力ミスを防ぐ」だけでなく、「そもそも人が入力しなくても済む仕組みを作る」という方向に進んでいくことが考えられます。

モバイル対応でどこでも正確な申請が可能に

多くの企業がテレワークやフレックスタイム制度を導入する中で、モバイル対応の申請システムの需要が高まっています。スマートフォンやタブレットからでも、簡単に正確な申請ができるようになることが求められています。

汎用マスタ機能がモバイル対応すれば、外出先でも正確な情報を選択し、申請できるようになります。例えば、営業担当者が外出先で経費精算を行う場合でも、スマホの画面から汎用マスタ機能を活用して、手間なく正確な申請が可能になります。

今後、スマホの音声入力機能やQRコード読み取り機能と組み合わせることで、さらに簡単でミスのない申請が実現する可能性もあります。

汎用マスタ機能の進化が企業の生産性を高める

汎用マスタ機能は、単なる入力補助の枠を超え、企業の生産性向上に貢献するツールへと進化しています。

- データの一元管理により、情報の正確性を向上

- 他システムと連携することで、申請業務の効率化

- AIやRPAとの組み合わせで、業務の自動化を促進

- モバイル対応で、場所を問わず正確な申請が可能に

こうした進化が進めば、今後は「申請ミスをなくす」だけでなく、「申請という作業そのものを簡略化・自動化する」ことが目標になっていくでしょう。

よくある質問

Q1. 汎用マスタ機能を導入するのに費用はかかるの?

システムによって異なりますが、汎用マスタ機能は多くのワークフローシステムに標準搭載されていることが多いです。ただし、既存のシステムに追加する場合は、設定やデータ登録にコストがかかることもあります。導入前に、自社のシステムと互換性があるかを確認しましょう。

Q2. システムの操作が難しそうだけど、簡単に使える?

基本的に、汎用マスタ機能はリストから選択するだけなので、誰でも簡単に使えます。また、会社ごとにカスタマイズできるため、業務に合わせた最適な設定が可能です。事前に社内向けのマニュアルを用意すれば、スムーズに運用できます。

Q3. 既存の社内システムと連携できる?

多くのワークフローシステムは、他の社内システム(人事・会計・CRMなど)と連携できます。これにより、社員情報や取引先データを自動で取得できるため、手入力の手間をさらに削減できます。

Q4. データが古くなったらどうすればいい?

マスタデータは定期的に更新することで、常に正確な情報を維持できます。システムによっては、自動更新機能を利用できる場合もあるので、導入前に確認してみましょう。

Q5. どの企業でも導入した方がいいの?

申請業務のある企業なら、ほぼすべての会社にとってメリットがあります。特に、入力ミスが多く差し戻しの手間が発生している企業には、非常に効果的な機能です。

おわりに

これまで、申請時の入力ミスを防ぐための解決策として「汎用マスタ機能」を詳しく解説してきました。入力ミスが発生する原因を考え、それを防ぐための仕組みを導入することで、業務の負担を大幅に軽減できることが分かりましたね。

ジュガールの汎用マスタ機能を活用すれば、入力ミスを事前に防ぐだけでなく、申請業務そのものをスムーズにすることができます。手入力の負担を減らし、統一された正しいデータを活用することで、承認フローも円滑になり、差し戻しや修正の手間も大きく削減できます。

さらに、AIやRPAとの連携、モバイル対応など、汎用マスタ機能は今後さらに進化していく可能性があります。「ミスを防ぐ」という目的を超えて、申請作業をより簡単で便利なものに変えていくことが期待されます。

企業の業務効率を向上させるために、ジュガールの汎用マスタ機能を積極的に活用し、ミスのない快適な申請環境を整えていきましょう。今こそ、申請業務の「当たり前」を見直し、より働きやすい仕組みを作るチャンスです。詳細や導入事例についてはこちら→ジュガール公式サイト