はじめに

部署変更や人事異動は、企業における人材活用の重要な施策のひとつです。しかし、計画性を欠いた異動は、社員の不満やモチベーション低下、組織の混乱を招く原因にもなります。一方で、戦略的に行われる異動は、個人の成長を促進し、組織の力を底上げする強力な手段となります。

現場の声をもとに異動を決めてしまったり、突発的な人員不足への対応として急場しのぎで部署変更を行った結果、「結局すぐに辞めてしまった」「成果が出ない」というケースも少なくありません。

こうした事態を防ぐには、異動を単なる「人の移動」と捉えるのではなく、「組織と人の成長をつなぐ仕組み」として計画的に設計・運用することが不可欠です。

本記事では、部署変更・異動を戦略的かつ計画的に行うためのステップやポイントを整理し、組織力を高めるための実践的な方法をご紹介します。

計画的な異動のメリット

部署変更や異動を行う際、「とりあえずの穴埋め」や「突発的な対応」で進めてしまうと、組織にも本人にも良い結果は生まれにくいものです。

一方で、先を見据えた計画的な異動には、組織全体にとって多くのメリットがあります。

社員のやる気を引き出す

異動によって新しい役割や経験の機会が与えられることで、社員自身が「期待されている」「ステップアップできる」と感じられるようになります。自分の希望やキャリアプランが考慮されていれば、納得感や前向きな姿勢も自然と生まれます。

スキルに合った配置で仕事の効率が上がる

人それぞれに得意分野や活躍しやすい環境があります。スキルや経験をもとに適材適所で配置することで、本来の力を発揮しやすくなり、チーム全体の成果にもつながります。

組織としての強さと柔軟さが増す

特定の人に業務が集中したり、担当が固定化されすぎると、いざという時に対応が難しくなります。異動を通じて人材を循環させることで、どんな変化にも対応しやすい柔軟な組織をつくることができます。

人を育てるチャンスになる

異動は人材育成の場でもあります。異なる部署や環境での経験を通して、視野が広がり、新たなスキルやリーダーシップが育まれます。将来のマネージャーや専門人材を育てるうえでも、計画的な異動は有効です。

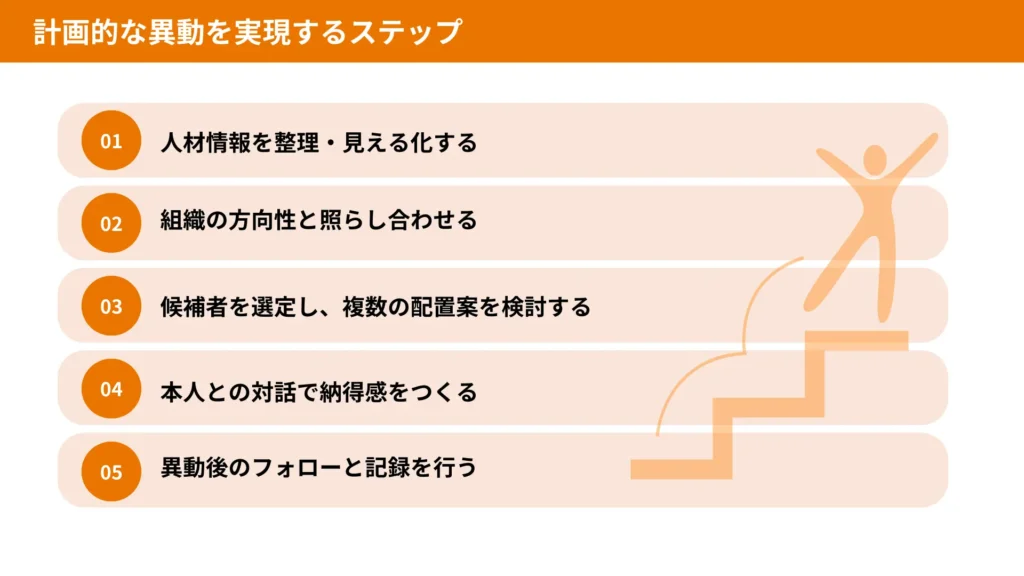

計画的な異動を実現するステップ

異動を計画的に進めるには、基本ステップを押さえておくことが重要です。

ステップ1:人材情報を整理・見える化する

まずは、社員一人ひとりのスキルや経験、過去の担当業務、キャリアの希望などを整理し、可視化することが出発点です。こうした情報を一覧化しておくことで、適材適所の配置がしやすくなり、異動検討の際の判断材料として活用できます。

ステップ2:組織の方向性と照らし合わせる

次に、異動の判断は事業計画や組織の中長期的なビジョンとリンクしている必要があります。ただ人手が足りないから異動するのではなく、どのポジションにどんな人材が必要か、今後の組織の成長と照らし合わせながら考える視点が大切です。

ステップ3:候補者を選定し、複数の配置案を検討する

候補者が見えてきたら、すぐに決定せず、複数の異動シナリオを比較・検討します。異動によって本人のキャリアにどのような影響があるのか、異動元・異動先の部署にはどんな変化が生じるのか、シミュレーションしておくことでリスクを減らすことができます。

ステップ4:本人との対話で納得感をつくる

異動の成否を左右するのが、本人とのコミュニケーションです。背景や意図、期待する役割などを丁寧に説明し、本人の意向や不安も受け止めることで、納得感のある異動が実現します。形式的な通達ではなく、対話を重ねることが鍵となります。

ステップ5:異動後のフォローと記録を行う

異動は実施した後のフォローが肝心です。新しい環境にしっかり適応できているか、パフォーマンスは発揮できているかを定期的に確認し、必要に応じて支援を行います。こうした状況を記録として残しておくことで、次回以降の異動や育成にも役立ちます。

このように、一つひとつのステップを丁寧に進めていくことで、異動は単なる人の移動ではなく、人材育成と組織強化を同時に実現する有効な手段になります。

部署変更・異動に役立つツールの活用

人材情報は“見える化”がカギ

計画的な異動を実現するには、情報の整理・比較・記録が欠かせません。ですが、それをすべて手作業で行うのは現実的ではありません。そこで役立つのが、異動業務に使えるツールの活用です。

まず、人材情報の一元管理は基本です。スキルや経験、キャリア希望などをまとめて見える状態にしておくことで、「誰が、どこで、どう活躍できそうか」がすぐに分かります。情報が散らばっていると、異動の判断にも時間がかかります。

異動案を比較できるシミュレーション機能

異動のパターンを検討する際には、複数案を比較できる仕組みがあると便利です。誰を動かすとどんな影響が出るのかを事前にシミュレーションできれば、より納得感のある決定ができますし、関係部署との調整もしやすくなります。

異動後の記録とフォローも重要

異動したら終わりではなく、その後の定着や育成状況をしっかり記録することも大切です。うまく馴染めているか、目標に向かって動けているかを把握できれば、次の異動やキャリア設計にもつながります。

ジュガールで異動業務をスマートに

こうした「情報の見える化」「判断のサポート」「振り返りの記録」が1つでできるのが、ジュガールのようなツールです。部署変更や異動に必要な情報をまとめて管理できるので、担当者の負担を減らしながら、戦略的な人事を実現できます。

よくある課題とその対策

部署変更や異動を行う際には、いくつかの共通した課題が発生しがちです。ここでは、現場でよく見られる問題と、その解決のヒントをご紹介します。

本人が異動に納得していない

異動の目的や期待がうまく伝わっていないと、本人が「なぜ自分が異動なのか」と疑問を抱き、モチベーションが下がることがあります。これを防ぐには、異動の背景やねらいを丁寧に説明し、本人の希望やキャリアプランにも配慮したうえで話を進めることが大切です。異動は“命令”ではなく、“対話”から始める意識が重要です。

異動の全体像が見えにくい

誰がどこへ異動するか、どの部署がどう変わるかなど、全体の流れが見えないまま進めると、あとから混乱が起きやすくなります。これを防ぐには、人材情報や配置案を一覧で把握できる仕組みを持つことが効果的です。配置のバランスや重複をリアルタイムで確認できるツールを使えば、調整や判断もスムーズになります。

異動後のサポートが不足しがち

異動後のフォローが不十分だと、本人が新しい環境に馴染めず、成果が出ないまま不満だけが残るケースもあります。異動は配属して終わりではなく、その後の定着と活躍が重要です。定期的な面談や目標確認を通じて、状況を把握し、必要に応じてサポート体制を整えていくことが求められます。

属人化・情報分断による管理のバラつき

人事情報が個人の感覚や担当者任せになっていると、異動の質や再現性にばらつきが出てしまいます。異動履歴や検討内容、面談記録などを一元管理し、関係者と共有できる環境を整えることで、属人化を防ぎ、安定した運用が可能になります。

ツールを使って仕組みごと見直す

これらの課題は、プロセスと情報管理を“仕組み化”することで改善できます。たとえば、ジュガールを活用すれば、人材情報の見える化、異動シナリオの検討、面談記録の蓄積までを一気通貫で管理できるため、異動業務そのものがスムーズに、そして戦略的に進められます。

ジュガールの導入で人事異動をスムーズに!

部署変更や人事異動は、人材を“動かす”だけの作業ではありません。社員の可能性を広げ、組織全体を成長させるための大きなチャンスです。しかし、その効果を最大化するには、計画性と納得感のある運用が欠かせません。

大切なのは、「誰を」「なぜ」「どこに」異動させるのかという判断を、感覚や場当たり的な対応ではなく、情報と対話に基づいて進めることです。そして、異動前の準備から異動後のフォローまでをひとつの流れとして捉えることが、成功へのポイントになります。

こうしたプロセスを支えるには、ツールの力も重要です。人材情報の見える化や異動案の比較、フォローアップの記録などを一元的に管理できる仕組みがあれば、属人化や抜け漏れを防ぎながら、組織としての“異動力”を高めることができます。

ジュガールのように、異動に必要な情報とプロセスをまとめて管理できるツールを活用すれば、業務効率が上がるだけでなく、異動そのものを“戦略的な人事施策”へと進化させることができます。

人と組織を強くする異動へ。いまこそ、計画的な運用と仕組みづくりをはじめてみてはいかがでしょうか。

よくある質問(FAQ)

Q1. 異動の頻度はどのくらいが理想ですか?

A. 業種や組織の方針によりますが、一般的には1年〜3年ごとのタイミングで異動を検討する企業が多いです。ただし「期間ありき」ではなく、育成フェーズや業務の状況に応じて柔軟に判断することが大切です。

Q2. 本人が異動に反対した場合、どう対応すべきでしょうか?

A. まずは本人の不安や理由を丁寧にヒアリングし、異動の目的や期待している役割をしっかり説明しましょう。希望やキャリアパスに沿った話し合いを重ねることで、納得感を持って受け入れてもらえるケースも多くあります。

Q3. 適切な異動候補者をどうやって選べばいいですか?

A. スキル、経験、過去の評価、本人の希望など、複数の観点から総合的に判断するのが理想です。情報を一元管理し、異動候補を客観的に比較できる仕組みを整えることで、より正確な判断が可能になります。

Q4. 異動後のフォローアップはどの程度必要ですか?

A. 異動後の数ヶ月間は、特に重点的なフォローが必要です。定期的な面談や目標設定の見直しを行い、困っていることがないかを把握することで、早期離職やパフォーマンス低下を防ぐことができます。

Q5. 部署異動を仕組み化するには、何から始めればいいですか?

A. まずは人材情報の整理・見える化からスタートしましょう。その上で、異動の流れをプロセスとして設計し、判断・記録・フォローが一貫して行える仕組みを整えていくとスムーズです。ジュガールのようなツールを導入すれば、その基盤をスピーディーに構築できます。