はじめに

企業活動において、経費精算は避けて通れないプロセスです。社員が業務遂行のために発生させた費用を正確に記録し、企業の支出として計上することは、企業運営の透明性と信頼性を維持する上で重要です。その中でも「領収書」は、経費の正当性を証明するための重要な書類として扱われます。しかし、領収書に関するルールや取り扱い方法は意外と複雑で、多くの社員が頭を悩ませています。

本記事では、経費精算の基本ルールや領収書の適切な取り扱いに悩む担当者、また、最新の法改正に対応した効率的な管理方法を知りたい方を対象に、ポイントをわかりやすく解説します。領収書が必要なケース、不要な場合、さらに領収書なしで精算を行う方法まで、日本一詳しい内容を目指してまとめました。本記事を読めば、経費精算の知識を深め、効率的に業務を進めるための具体的なヒントを得られるでしょう。

経費精算とは

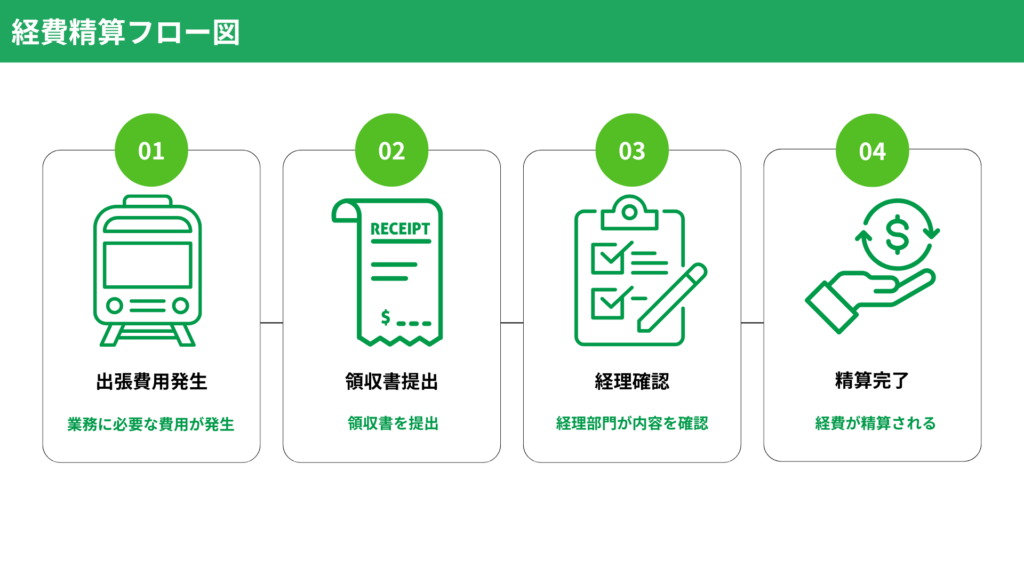

経費精算とは、社員が業務遂行のために支払った費用を企業に報告し、会社の支出として処理する業務プロセスを指します。このプロセスを通じて、社員が立て替えた費用が精算され、企業の会計記録にも正確に反映されます。

具体的な例としては、出張にかかる交通費や宿泊費、顧客との会食で発生する接待費、また文房具や資料購入などの業務用品費などが挙げられます。これらの経費を精算する際には、通常、領収書などの証拠書類を提出する必要があります。

経費精算は単なる書類手続きではなく、企業の経営管理や法令遵守に直結する重要な業務です。正確な経費精算を行うことで、企業は資金の流れを明確に把握し、税務調査や監査の際にも信頼を得ることができます。一方で、手間のかかるプロセスでもあるため、多くの企業が経費精算システムの導入を進め、業務効率化を図っています。

なぜ「経費精算 領収書」が必要なのか

領収書は、経費が正当に発生したことを証明する最も重要な書類です。企業は経費を税務上の控除対象として計上する際、税務当局にその正当性を説明する必要があります。そのため、領収書は単なる書類ではなく、企業の会計処理や法的対応において不可欠な役割を果たしています。

特に日本では、税務署による監査が厳格に行われるため、領収書の内容が正確であることが求められます。領収書には、支払い日時、金額、支払先の名称、支払目的などが明確に記載されている必要があります。これらの情報が欠けている場合、経費として認められないリスクもあるのです。

また、社員にとっても、領収書は立て替えた費用を会社に請求する際の証拠となります。適切に領収書を保管し提出することで、無駄なトラブルを防ぎ、スムーズな精算が可能になります。このように、「経費精算 領収書」の重要性は、企業と社員双方にとって極めて大きいのです。

本記事の目的と活用方法

本記事の目的は、「経費精算 領収書」に関するあらゆる疑問や課題を解消し、読者が効率的かつ適切に経費精算を行えるようサポートすることです。多くの人が経験する、領収書の提出忘れや紛失、記載内容の不備、そして領収書なしで経費を精算する方法など、実務で直面する課題に焦点を当てています。

本記事は、以下のような利用シーンで役立つでしょう。

- 経費精算の基本ルールを確認したいとき

- 領収書の取り扱いに関する法律やガイドラインを知りたいとき

- 効率的に経費精算を行うためのシステムやツールを探しているとき

- 領収書がなくても経費を精算できる方法を探しているとき

読者の皆さまが本記事を通じて、経費精算に関する不安を解消し、業務効率化やトラブル回避につながる知識を得られることを願っています。ぜひ日々の業務に活用してください。

経費精算と領収書の基本知識

領収書とは?その役割と重要性

領収書とは、特定の支払いが発生した事実を証明するために発行される書類です。支払いを受けた側が発行し、支払った側に提供する形式が一般的です。領収書には、支払った金額、支払先の名称、取引内容、取引日付などが記載されており、これが支払いの正当性を裏付ける重要な情報となります。

経費精算の場面では、領収書は経費の「証拠」として不可欠です。例えば、出張時の交通費や宿泊費、接待で発生した会食費用など、業務に必要な支出が発生した際に、それが正当な経費であることを証明する手段として領収書が求められます。この証拠がなければ、企業はその支出を税務上の経費として認めてもらえない可能性があります。

さらに、領収書は社員個人にとっても重要です。社員が立て替えた費用をスムーズに精算するためには、領収書の提出が必要です。これがなければ、会社が支出の正当性を確認できず、精算が遅れる、あるいは認められないケースも考えられます。そのため、領収書をきちんと保管し、適切に提出することが非常に重要なのです。

領収書が必要な理由と法律的背景

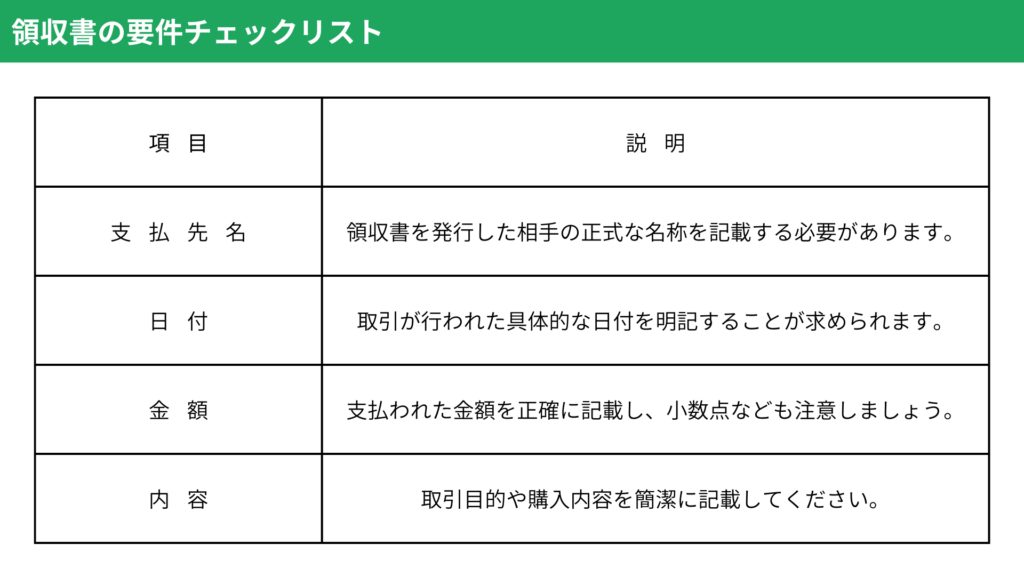

領収書が必要とされる理由の一つに、税務上の要件があります。日本では、企業が経費として計上する費用は税務署による監査の対象となります。その際、経費の正当性を証明するための書類として領収書が必要不可欠です。具体的には、法人税法や消費税法に基づき、領収書には以下の情報が含まれていることが求められます。

- 支払先の名称

- 支払日付

- 支払い金額

- 支払内容(取引の詳細)

これらが正確に記載された領収書があることで、経費として認められる可能性が高まります。一方で、これらの記載が不十分な場合、経費として否認されるリスクもあるため、内容確認は重要です。

また、近年では電子帳簿保存法の改正により、電子的に保存された領収書も有効とされるようになりました。これにより、紙の領収書だけでなく、デジタル化された領収書も同等に扱われるようになり、経費精算の柔軟性が増しています。ただし、電子データにも一定の条件があるため、適切な保存方法を理解しておく必要があります。電子帳簿保存法に関する最新情報の詳細は、下記リンクよりご参照ください。

>>電子帳簿保存法

こうした法律的背景を理解することで、経費精算における領収書の重要性を改めて認識できるはずです。領収書は、単なる紙切れではなく、企業活動や法令遵守の観点から欠かせない要素と言えるでしょう。

ジュガール経費精算の対応

ジュガール経費精算は、これらの法改正に完全対応したシステムを提供しています。

JIIMA認証取得済み

ジュガールは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証を取得しており、電子帳簿保存法に基づいた要件を満たしています。これにより、領収書や請求書をデジタル保存する際の法的要件を確実にクリアします。JIIMA認証の詳細については、下記リンクよりご参照ください。

>>JIIMA公式サイト

改ざん防止とデータの安全性

タイムスタンプやデータの改ざん防止機能を標準装備しており、電子データの信頼性を保証。これにより、税務調査や監査の際にも安心して対応が可能です。

高度な検索機能

ジュガールでは、領収書や請求書を日付、金額、支払先などの条件で簡単に検索できる機能を備えています。これにより、膨大なデータの中から必要な情報を迅速に見つけ出せます。

法改正後も継続的にアップデート

ジュガールは、法改正の動向を常にモニタリングし、必要に応じてシステムをアップデート。これにより、最新の法令対応を維持しつつ、ユーザーの不安を解消しています。

利用者の声

「電子帳簿保存法の改正で業務負担が増えるのではと心配していましたが、ジュガール経費精算を導入することで安心して対応できました。特に、タイムスタンプ機能と検索性の高さに満足しています。」(製造業A社の担当者)

法改正への対応に不安を感じている方は、ぜひジュガール経費精算を検討してみてください。業務効率化と法令遵守を両立できる最適なソリューションです。

領収書が必要なケースと不要なケース

領収書が必要となる主な経費

経費精算において領収書が必要となる主なケースは、業務上の支出が発生した際です。具体例として以下のものが挙げられます。

- 出張費: 交通費、宿泊費、レンタカー代など。

- 接待交際費: 会食費や贈答品購入費。

- 業務用品購入費: 文房具や業務で使用する書籍など。

- 研修費用: 研修参加費や関連資料の購入費。

これらは、支出が実際に行われたことを証明する必要があるため、領収書の提出が基本的に求められます。特に金額が大きい場合や、内容が曖昧になりやすい接待費用などでは、領収書が経費の正当性を担保する重要な役割を果たします。

領収書が不要な場合の具体例

一方で、経費精算において必ずしも領収書が必要でない場合も存在します。たとえば、以下のようなケースが該当します。

定額制の交通費や日当の場合

通勤定期券代や日当など、金額があらかじめ定められている支出では、領収書の提出が求められない場合があります。これらは、事前に決められた金額を基に計算されるため、支払い証明としての領収書が不要です。

ただし、企業の規定によっては、これらの支出においても証明書類が求められる場合があるため、社内ルールを確認しておくことが重要です。

少額の経費とその取り扱い

少額の支出については、領収書がなくても精算可能とされる場合があります。たとえば、駅構内で購入した切符や、社内ミーティング用に購入した飲料などです。

多くの企業では、このような少額支出に対して「領収書不要の経費上限」を設けています。たとえば、1,000円未満の支出は領収書が不要という規定がある場合、その範囲内であればメモ書きや申請フォームへの記載だけで精算が可能です。

領収書がない場合の代替手段

領収書を紛失した場合や、領収書がそもそも発行されない状況では、代替手段が必要です。具体的には以下の方法があります。

- 申立書の提出: 支出の詳細を記載した書面を提出する方法。日時、金額、支払先、支出内容などを詳しく記載します。

- 代替資料の利用: 電車やバスの利用明細書、オンラインで発行された支払い確認メールなどを提出する。

- カード明細の活用: クレジットカードやデビットカードの明細を証拠書類として提出する。

代替手段を活用する場合でも、内容が正確であることが求められるため、できるだけ詳細に記録を残すことが重要です。

領収書の必要性はケースバイケースで異なりますが、基本的なルールを把握しておくことで、経費精算をスムーズに進めることが可能になります。特に不要な場合の条件や代替手段を理解しておくことで、無駄なトラブルを防ぐことができるでしょう。

領収書を正しく管理する方法

紙の領収書の整理術

紙の領収書は、日々の業務で頻繁に発生するため、適切な整理が欠かせません。まず基本となるのは、「すぐに整理する習慣」をつけることです。出張や業務で経費が発生した場合、その日のうちに領収書を保管場所にまとめておくと紛失リスクを大幅に減らせます。

おすすめの整理方法として、カテゴリ別に仕分けする方法があります。例えば、「交通費」「宿泊費」「接待費」など、用途ごとに分類し、クリアファイルや領収書専用のファイルに収納します。こうすることで、精算時に必要な領収書を迅速に見つけることができます。

また、保管場所はデスクやロッカーなど、普段利用する場所の近くに用意しましょう。さらに、月ごとやプロジェクトごとに整理しておくと、監査や確認が必要な場合にも対応しやすくなります。

デジタル化の利点とジュガール経費精算の活用法

領収書のデジタル化は、経費精算業務の手間を軽減し、業務効率化を推進する重要なステップです。ジュガール経費精算は、ペーパーレス化を実現しながら以下の利点を提供します。

紙の管理から解放されるペーパーレス化

領収書をデジタル化することで、紙の劣化や紛失のリスクを回避。スマートフォンで撮影した領収書を自動的にクラウドに保存するため、データ管理が簡単です。

電子帳簿保存法に準拠した安全なデータ管理

ジュガールは、JIIMA認証を取得しており、電子帳簿保存法の改正要件を満たしています。データにはタイムスタンプが付与され、改ざんリスクもゼロに。税務調査の際にも安心して対応可能です。

検索性と連携性を活かした効率化

デジタル化されたデータは、金額や日付、支払先などで迅速に検索が可能。さらに、クレジットカードや交通系ICカード、会計ソフトと連携することで、一元管理が実現します。

トラブルのリスク軽減

紛失した紙領収書に代わり、電子データで安全に保管できるため、ミスやトラブルを未然に防ぐことができます。

ジュガール経費精算は、デジタル化による効率化と信頼性の向上を両立させ、業務全体をペーパーレスでスムーズに進めるツールです。これからの時代に即した経費管理を、ぜひ体験してください。

紛失時の対応策

万が一領収書を紛失した場合でも、適切な対応を取れば精算が可能です。最初に行うべきは、代替資料を探すことです。クレジットカードや交通系ICカードの明細書、取引先からの請求書などがあれば、それを証拠資料として提出できます。

もし代替資料が見つからない場合、次の手段として申立書の作成があります。申立書には、支出が発生した日時、金額、支払先、用途などの詳細を正確に記載します。この書類は、会社の承認を得ることで、領収書の代わりとして認められる場合があります。

また、領収書を紛失しないための予防策として、デジタル化を積極的に活用し、紙の領収書を速やかに電子データに変換しておくことが有効です。特に業務で頻繁に領収書を扱う方は、こうした対応を日常的に行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

正しく管理された領収書は、経費精算の効率化や信頼性向上に直結します。紙とデジタルをうまく組み合わせ、紛失リスクを最小限に抑えた管理を心がけましょう。

領収書なしで経費精算を行う方法

交通費精算での代替資料の作り方

交通費精算では、特に電車やバスの利用時に領収書が発行されない場合があります。このような場合、代替資料を準備することで経費精算が可能です。以下は、交通費精算で使用される代表的な代替資料とその作成方法です。

交通系ICカードの履歴

SuicaやPASMOなどの交通系ICカードを利用している場合、専用のウェブサイトやアプリで利用履歴をダウンロードできます。この履歴には、利用日、区間、金額が明確に記載されており、領収書の代わりに提出可能です。駅の窓口で印刷を依頼することもできます。

オンライン予約の記録

新幹線や特急券などをオンラインで予約した場合、購入確認メールやチケットのPDFデータが発行されます。これらも領収書の代わりに使えるため、削除せず保管しておきましょう。

手書きメモと記録

上記の資料が用意できない場合、自分で支出内容を記録する必要があります。この際、以下の情報を具体的に記載してください。

- 日時: いつ発生した支出か

- 区間: どこからどこまで移動したか

- 金額: 支払った運賃の金額

- 目的: 業務でどのように必要だったのか

こうした記録を提出する際、上司や承認者のサインをもらうと信頼性が向上します。

メモや申立書の作成方法

領収書が紛失したり、発行されなかった場合、申立書やメモが公式な代替手段として役立ちます。申立書には以下の内容を正確に記載することが求められます。

支出の基本情報

- 発生日: 支出が発生した日付を正確に記録します。

- 支払金額: 支払った具体的な金額。

- 支払内容: 支出が何に使われたのか(例: 顧客との会食費用、交通費)。

- 支払先: 支払先の名称や場所。

詳細な背景情報

支出の必要性や業務との関連性を具体的に説明します。たとえば、「顧客との会食で新宿駅近くのレストランを利用。会話内容は新製品の提案に関する事前打ち合わせ」など、明確な文言で書くと良いでしょう。

承認を得る

作成した申立書は、上司や経理部門の承認を得て、正式な記録として扱われます。一部の企業では申立書のフォーマットが用意されている場合もあるため、事前に確認してください。

申立書の正確性と詳細さが認められることで、領収書がなくても経費精算がスムーズに行えます。

経費精算システムの活用

経費精算システムの導入は、領収書なしで経費精算を行う際に非常に有効な手段です。これらのシステムは、代替資料の管理や申請を効率化する機能を提供します。

交通費入力機能

多くの経費精算システムでは、乗車区間を入力するだけで自動的に運賃が計算されます。たとえば、出発駅と到着駅を選択し、利用日を入力すれば、領収書がなくても精算が可能になります。

クレジットカード連携

一部のシステムでは、社員が使用したクレジットカードの利用明細を自動的に取り込む機能があります。これにより、支払いの詳細がシステム上で確認できるため、領収書を提出する必要がありません。

電子データ保存

電子帳簿保存法に対応しているシステムでは、メールで受け取った請求書やオンラインチケットのデータをそのままアップロードできます。これにより、紙の領収書を用意する手間が省けます。

申立書作成支援機能

領収書がない場合でも、簡単に申立書を作成できるテンプレートや自動入力機能を備えたシステムもあります。これにより、社員が個別に作成する負担を軽減します。

領収書がない状況でも、交通系ICカードの履歴やオンラインツール、申立書などを適切に活用することで、精算業務を問題なく進めることが可能です。特に経費精算システムの導入は、効率化と正確性を同時に実現するための鍵となります。ぜひこれらの手段を積極的に活用してみてください。

領収書にまつわるよくある課題と対策

領収書の保管期間と適切な管理

領収書は経費精算の証拠資料としてだけでなく、税務調査や監査の際にも必要です。日本の税法では、法人税法や消費税法に基づき、領収書を含む会計書類は7年間保管する必要があります。これを怠ると、税務調査で不利な状況に立たされる可能性があるため、適切な管理が欠かせません。

適切な保管方法としては、以下のポイントが挙げられます。

分類と整理

領収書を「月別」「費目別」に分類して整理すると、後から探しやすくなります。また、一定期間ごとに点検し、不足や重複がないか確認することも重要です。

デジタル化

紙の領収書は紛失や劣化のリスクがあるため、スキャンして電子データとして保存するのがおすすめです。電子帳簿保存法に基づき、適切な形式で保存すれば法的に有効です。

保存場所の選定

領収書は湿気や直射日光を避けた環境で保管しましょう。専用のファイルボックスや耐火性のキャビネットを利用すると安心です。

偽造領収書のリスクと防止策

経費精算で最も注意すべきリスクの一つが、偽造領収書の使用です。これには、実際には発生していない支出を装う目的で作成された領収書や、不正に金額を改ざんした領収書などが含まれます。こうした行為は、企業の信頼を損ない、最悪の場合、法的措置が取られることにもつながります。

防止策としては以下が有効です。

精算時の領収書チェック

経理部門が提出された領収書を詳細に確認し、不自然な点(異常に高い金額や明らかな手書きの改ざん跡など)がないかを見極めます。

経費精算システムの活用

経費精算システムを導入することで、電子的なデータ管理が可能になり、手書き領収書のリスクを軽減できます。さらに、システムが不正検知機能を持っている場合、疑わしい取引を自動的に抽出することも可能です。

社内教育と倫理意識の向上

社員に対して経費精算のルールや倫理観を徹底的に教育し、不正行為のリスクを認識させることも重要です。

領収書を巡るトラブル事例と解決策

領収書を巡るトラブルは、日常業務でも意外と発生します。以下に代表的な事例とその解決策を紹介します。

事例1: 領収書の紛失

社員が出張中に領収書を紛失してしまい、経費精算が滞ったケース。

解決策: 代替資料(ICカード履歴やクレジットカード明細)を提出するか、申立書を作成して精算する。また、領収書をデジタル化する習慣を取り入れることで、紛失リスクを削減できます。

事例2: 記載内容の不備

領収書に金額や支払先の記載が不足していたため、精算が認められなかったケース。

解決策: 領収書の記載内容を確認し、不備があれば発行元に再発行を依頼する。特に、取引先の住所や支払内容の詳細が不明瞭な場合は、注意が必要です。

事例3: 二重提出

同じ領収書を複数回提出してしまい、不正疑惑が生じたケース。

解決策: 経費精算システムを活用し、提出済みの領収書を自動で管理する。これにより、同じ領収書の再提出を防止できます。

領収書の管理に関する課題は多岐にわたりますが、適切な対策を講じることでトラブルを未然に防ぐことができます。特に、管理体制の強化やデジタルツールの活用を通じて、効率的かつ信頼性の高い経費精算を実現しましょう。

よくある質問(FAQ)

領収書の代わりに何を提出すれば良いですか?

領収書が紛失したり、そもそも発行されない場合でも、代替資料を提出することで経費精算が可能です。例えば、以下のような資料が役立ちます。

- 交通系ICカードの利用明細: SuicaやPASMOの利用履歴をダウンロードまたは印刷したもの。

- クレジットカードの明細書: 支払いの詳細が記載された取引明細。

- オンライン購入の確認メール: チケットや請求書のデジタルデータ。

- 申立書: 紛失や発行不可の場合に、自身で支出内容を説明する書面。

企業によって認められる代替資料の範囲が異なるため、事前に経理部門に確認しておきましょう。

電子領収書は紙の領収書と同じ扱いですか?

はい、電子領収書は紙の領収書と同じ扱いを受けます。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。電子帳簿保存法では、電子データとしての領収書が正式な証拠資料として認められるために、以下の要件を満たすことを求めています。

- 改ざん防止措置: 電子領収書が改ざんされていないことを確認するため、タイムスタンプや適切なシステムが必要です。

- 検索性の確保: データが簡単に検索できるように管理されていること。

- 適切な保存環境: データが消失しないよう、安全に保存されていること。

これらの要件を満たせば、電子領収書も紙と同じ効力を持ちます。デジタル管理が進む現代では、電子領収書を活用する企業が増えています。

領収書の記載内容に不備がある場合の対応は?

領収書に記載不備がある場合、再発行を依頼するのが基本です。不備の例として以下が挙げられます。

- 支払先の名称が間違っている、または記載がない。

- 支払日が明記されていない。

- 金額が正確でない、または明細が不足している。

これらの場合、支払先に連絡し、正確な内容を記載した領収書の再発行を依頼します。ただし、小規模な店舗などでは再発行が難しい場合もあります。その際は、不備がある部分を補足説明するメモや申立書を添付して精算申請を行います。

領収書のコピーは原本として認められますか?

通常、領収書のコピーは原本と同じ効力を持ちません。特に税務調査や監査では、原本の提出が求められるため、コピーでは不十分です。ただし、電子データで保存した場合は、電子帳簿保存法に基づき、原本として認められることがあります。

例外として、領収書の原本がやむを得ない事情で提出できない場合(紛失や災害など)、会社の経理規定や税務署の判断により、コピーが認められることもあります。ただし、その場合も理由を記載した書面の提出が求められることが多いです。

法改正での領収書の取り扱い変更点は?

近年、電子帳簿保存法の改正により、領収書の管理方法が大きく変わりました。特に以下のポイントが重要です。

- 電子データ保存の義務化: 電子で受領した領収書は電子データのまま保存することが義務付けられました。印刷して保存する方法では対応できない場合があります。

- 紙領収書のデジタル化推奨: 紙の領収書もスキャンして電子データとして保存することで、効率的な管理が可能になりました。

- タイムスタンプ要件の緩和: 一部の保存要件が緩和され、タイムスタンプの付与が不要なケースも増えています。

これらの改正により、企業は電子保存に対応する経費精算システムの導入を進める必要があります。法改正の内容を正確に理解し、自社の規定に反映させることが重要です。

以上のFAQは、経費精算における領収書の取り扱いに関するよくある疑問を解消するためにまとめました。状況に応じた正しい対応を取ることで、トラブルを防ぎ、スムーズな業務運営が可能になります。

ジュガール経費精算のポイント

同様の機能を持つ他社システムが1ユーザーあたり月額500円~1,000円の価格帯で提供される中、ジュガールは300円で利用可能。初期費用ゼロのため、特にコスト削減を重視する企業に適しています。

JIIMA認証対応でペーパーレス推進

ジュガール経費精算は、電子帳簿保存法に対応したJIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)認証ソフトです。これにより、領収書や請求書をデジタル化して保存可能。紙の原本を保管・送付する手間が不要になるため、書類管理の効率化が大幅に向上します。

最先端AIによる重複申請防止と正確性向上

AI技術を活用した「重複申請防止機能」は、同じ領収書を異なる角度や状態で撮影した場合でも検出が可能。これにより、意図しない重複精算を防止し、運用の安全性を確保します。例えば、ある企業ではこの機能によって、承認作業のエラー率がゼロに近づいた事例があります。さらに、領収書や請求書の内容を正確に読み取り、自動で申請書に転記するため、手入力ミスが激減します。

業界最安クラスの料金設定で初期費用ゼロ

ジュガール経費精算は1ユーザー月額300円(年間契約で275円)のシンプルな料金体系で利用可能。初期費用や基本料金が一切不要で、必要なユーザー数分だけのコスト負担で済む点が他システムとの大きな差別化ポイントです。特に、初期導入コストがネックになりがちな中小企業やスタートアップに最適です。

柔軟なカスタマイズ対応と多機能性

ジュガールは、交通費精算や稟議書の紐づけ、インボイス対応など多彩な機能を標準装備しており、企業ごとの業務フローやルールにも柔軟に対応可能です。また、利用頻度の高い交通系ICカードやクレジットカードとのデータ連携が可能で、経費精算作業が驚くほど簡単になります。

スマホ対応と90日間無料トライアル

スマートフォン対応により、外出先でも領収書を撮影してその場で申請が可能。さらに、90日間の無料トライアルを提供しており、導入前にその効果を実際に体感できる点も安心材料です。例えば、ある企業ではトライアル期間中に年間で50時間以上の業務削減効果を確認し、そのまま正式導入に至りました。

実際の利用シナリオ

ジュガール経費精算を導入した企業の一例として、以前は紙ベースの精算業務に2週間を費やしていたプロセスが、ジュガールを導入することで3日以内に短縮されました。また、重複申請防止機能により、年間100万円以上の不正精算やミスを未然に防止した実績も報告されています。

ジュガール経費精算は、業務効率化とコスト削減を両立できる画期的なソリューションです。ぜひ詳細ページをご確認の上、導入をご検討ください。

まとめ

領収書の適切な取り扱いは、企業運営や法令遵守の観点から非常に重要です。領収書は、経費の正当性を証明する資料として、税務監査や経理業務で欠かせません。本記事では、領収書の必要性や管理方法、代替手段、トラブル対策について解説しました。

少額の支出や定額制の交通費など、領収書が不要なケースでも、申立書やICカードの履歴など適切な代替資料を提出することで解決できます。また、領収書を紙で整理しつつデジタル化を進めることで、紛失リスクを軽減し効率的な管理が可能です。さらに、経費精算システムを活用すれば、自動化による業務効率化と電子帳簿保存法への対応が実現します。

トラブルや不正防止には、記載内容の確認や社員教育、偽造防止策が有効です。電子領収書が広く認められるようになった今、電子保存を前提とした経費精算体制を整備することが、効率的な運営に繋がります。

領収書管理を徹底し、業務効率化とトラブル回避を実現しましょう。それは、企業と社員双方にとって大きなメリットをもたらします。